VASEKTOMI DALAM PERSPEKTIF ETIKA DAN HUKUM

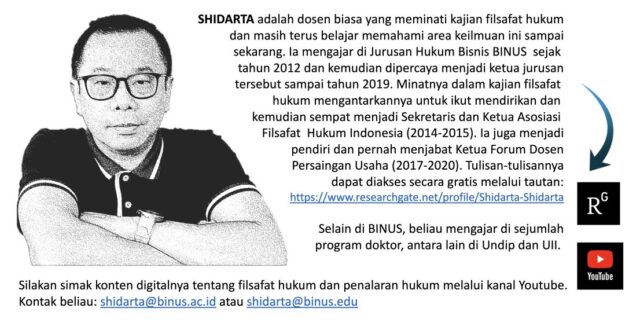

Oleh SHIDARTA (Mei 2025)

Vasektomi adalah cara pengendalian natalitas yang dilakukan dengan melakukan pemutusan saluran sperma, sehingga ketika seorang pria mengalami ejakulasi (saat berhubungan seksual), air maninya tidak lagi berpotensi menyebabkan kehamilan. Prosedur ini membuat model pengendalian kelahiran tersebut bersifat permanen. Jika vasektomi dilakukan terhadap pria, maka konsep serupa berlaku juga pada prempuan, yang disebut tubektomi, yakni dengan memutuskan saluran tuba falopi agar sel telur tidak memasuki rahim.

Gugatan etis terhadap vasektomi [dan tubektomi] sebenarnya bernada sama dengan gugatan terhadap alat kontrasepsi pada umumnya. Keberatan tehadap vasektomi biasanya lebih ditekankan karena aspek permanensi. Pada beberapa agama, vasektomi memang tidak diperbolehkan, tetapi kemutlakan larangannya masih dapat diperdebatkan apabila kondisi suatu masyarakat menghendakinya. Ada juga agama yang tidak memperbolehkan semua model pembatasan kelahiran, kecuali dengan sistem kalender. Justifikasi terhadap larangan demikian muncul karena program demikian dipandang bakal membatasi keturunan atau regenerasi manusia. Bahkan, terdapat pandangan paling ekstrem yang mengidentikkan tindakan demikian sebagai “pembunuhan” calon janin.

Persoalan etis akan bertambah kompleks apabila keputusan untuk menjalankan vasektomi tidak dilakukan secara independen, misalnya vasektomi dijadikan syarat apabila akan menerima fasilitas tertentu dari negara. Jika dijadikan syarat, maka tentu hal ini membuat kelompok sosial yang menjadi penerima fasilitas itu akan melakukannya dengan terpaksa. Sebaliknya, syarat ini tidak berlaku bagi kelompok sosial yang lebih mampu, yang bukan tergolong penerima fasilitas tersebut.

Isu tentang vasektomi ini sempat menarik perhatian publik baru-baru ini, tatkala Gubernur Jawa Barat dikabarkan menerapkan kebijakan demikian. Namun, berita itu telah dibantahnya sendiri. Ia menyatakan ucapannya tersebut sekadar anjuran. “Tidak ada kebijakan itu,” katanya. “Bisa dilihat di media sosial saya. Saya mengatakan penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana dan kalau bisa laki-laki” (Tempo.co, 8 Mei 2025).

Sebagai kepala pemerintahan, seorang gubernur tentu memiliki kebijakan berkenaan dengan persoalan kependudukan di wilayahnya. Ia berwenang membuat “rekayasa sosial” dengan membuat aturan hukum tertentu. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai “a tool of social engineering”. Pada intinya, pengaturan kehamilan dan kelahiran berdampak langsung pada pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah dan hal ini mempengaruhi banyak sisi penyelenggaraan pemerintahan setempat. Anggaran untuk kesejahteraan masyarakat tentu akan meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Dengan demikian sangat wajar apabila setiap kepala pemerintahan menaruh perhatian terhadap persoalan demografi. Sekalipun demikian, ada persoalan hak dasar keperdataan yang juga harus diperhatikan. Tidak boleh suatu kebijakan membuat terjadi kematian perdata (burgerlijke dood) sebagaimana telah disinggung di dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Shidarta (Oktober 2015) pernah membahas topik kematian perdata ini dalam salah satu artikelnya.

Di Indonesia terdapat sejumlah peraturan yang dapat dijadikan acuan legal untuk menyoroti persoalan vasektomi ini. Peraturan yang cukup dekat dengan isu ini adalah Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kelompok Keluarga Berencana Pria. Pengertian “Kelompok Keluarga Berencana (KB) Pria” di sini adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan peserta KB pria baik vasektomi maupun kondom yang melaksanakan dan mengelola kegiatan dalam mendukung meningkatnya kesertaan KB pria. Pengelolaan kelompok KB pria ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan/desa. Dari peraturan di atas, dapat disimpulkan memang ada kehendak politis (political will) pemerintah untuk meningkatkan jumlah kepesertaan pria dalam program keluarga berencana (antara lain lihat Pasal 5 ayat [2] huruf h), yang dalam hal ini dilakukan melalui prosedur vasektomi dan/atau pemakaian kondom (lihat definisi Pasal 1 angka 2). Patut dicatat bahwa di dalam peraturan itu, tidak ditemukan ketentuan yang menunjukkan vasektomi sebagai prosedur yang “dipaksakan”. Pasal 13 ayat (2) menekankan kata-kata “sesuai dengan budaya dan kearifan lokal”.

Dengan demikian, seharusnya vasektomi sebagai bagian dari metode berkeluarga berencana, menurut kaca mata hukum positif, belum menjadi problematika apabila pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh BKKBN berjalan sebagaimana dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan. Keputusan untuk menjalankan program KB, pertama-tama, harus berangkat dari kesadaran di internal keluarga, bahwa pasangan tersebut telah memiliki jumlah anak yang cukup dan tidak berkeinginan untuk menambahnya. Hak pribadi dari masing-masing pasangan untuk mengambil keputusan membatasi jumlah anak, harus juga diikuti dengan kesadaran tentang adanya hak kolektif yang dipikul oleh negara dalam menyediakan fasilitas kesejahteraan sosial. Di sinilah peran pemerintah, khususnya BKKBN, perlu lebih diintensifkan lagi. Generasi masyarakat yang lebih tua, pasti sangat terkesan dengan peran lembaga ini ketika dipimpin oleh Haryono Suyono di era tahun 1980-an. Selama sekitar satu dasawarsa kepemimpinannya, progam KB benar-benar mampu merekayasa masyarakat Indonesia dalam bidang kependudukan.

Tantangan yang dihadapai BKKBN saat ini tentu berbeda dengan era 1980-an, tetapi akses masyarakat dalam menyerap informasi melalui berbagai media yang tersedia, seharusnya menjadi peluang tersendiri. Kiprah BKKBN dalam mendorong kaum pria untuk lebih sadar terhadap isu-isu demografi (termasuk penggunaan kontrasepsi) sangat efektif dilakukan jika bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal. Menurut penelitian yang dilakukan terhadap perempuan Indonesia, rata-rata aktivitas seksual (intercourse) yang mereka lakukan pertama kali terjadi padai usia 18,48 tahun (Sastri & Notodipuro, 2021). Jika statistik ini diasumsikan masih valid sampai sekarang, maka berarti angka tersebut berada di bawah usia minimal untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan). Dan, saat itu diasumsikan mereka sedang duduk di bangku sekolah menengah tingkat atas. Ini berarti, topik dengan aktivitas seksual, termasuk kaitannya dengan risiko kehamilan, benar-benar menjadi isu menarik dan relevan dengan usia mereka. Apakah vasektomi (dan tubektomi) merupakan alternatif yang tepat untuk mereka nantinya, harus menjadi materi pembelajaran bagi mereka. Di dalamnya problematika dari perspektif etika dan hukum, harus juga diberi penekanan. (***)

Comments :