MENGENAL ‘ANALYTICAL JURISPRUDENCE’ JOHN AUSTIN

Oleh: DEBORA JESSICA DESIDERIA TANYA (Januari 2026)

Sebutan “analytical jurisprudence” di kalangan kaum positivis tentu mengandung alasan di setiap istilah yang mereka pergunakan, mengingat kaum analitik dikenal akan perhatian jelinya terhadap bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu maksud. Misalnya, George Edward Moore, yang konon membenci nama depannya, karena keinginan kuatnya melepaskan pengaruh dan kenangan evangelis yang melekat pada nama lahirnya tersebut. Terlebih ia berada di barisan Trinity College Cambridge bersama Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein, yang menjadi cikal-bakal “filsafat analitik”. Di antara mereka, satu kata atau istilah bisa menjadi topik diskusi yang rumit dan berseri. Itulah mengapa di kalangan lingkaran mahasiswa filsafat, mereka acapkali memperingati, “hati-hati sama dia. Dia itu pegiat filsafat analitik. Salah ngomong bisa dipermasalahin”. Ini bukan sekadar candaan. Nyatanya, Wittgenstein dan kawan-kawan Lingkaran Wina pun pernah terlibat di dalamya.

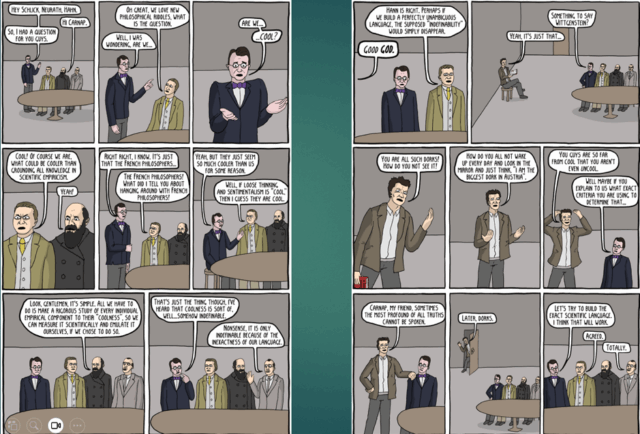

*) gambar diperoleh dari materi Extension Course STF Driyarkara 2024 dengan judul “Lingkaran Wina: Pembersihan Bahasa Filsafat?” oleh Fristian Yulianto

Bagaimana dengan “analytical Jurisprudence”-nya Austin? Dalam serial perkuliahannya, kita akan banyak menemukan analisis yang jeli oleh Austin mengenai “hukum positif” yang [barangkali] bagi sebagian orang di luar sana, istilah tersebut sekadar di-“terima jadi” dari kebiasaan orang menyebutnya, bahkan terkadang secara serampangan mencampuradukannya dengan muatan-muatan moral dan agama.

Sekilas tentang Austin

John Austin lahir pada 3 Maret 1790 di Suffolk, Inggris. Dunia militer yang mewarnai masa mudanya untuk mengabdi pada Lord William Bentinck di Malta dan Sisilia – menjadi kunci penting bagi pengenalan akan pemikiran positivisme hukumnya. Lebih lanjut, istrinya, Sarah Taylor, yang menjadi saksi hidup Austin, memberikan sebuah petunjuk khusus melalui gambaran kepribadian suaminya itu:

“The high and punctilious sense of honor, the chivalrous tenderness for the weak, the generous ardour mixed with reverence for authority and discipline, the frankness and loyalty, which were, he thought, the distinguishing characteristics of a true soldier, were also his own ; perhaps even more pre-eminently than the intellectual gifts for which he was so remarkable”.

Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham. Meski memiliki corak aliran yang berbeda, latar pemikiran Austin banyak beririsan dengan Bentham. Selain Jeremy Bentham, sosok William Paley juga kerap menjadi rujukan Austin, khususnya ketika ia membicarakan Divine Law. Boleh dikatakan, Austin melakukan sekularirasi pada pemikiran teologis Paley. Figur lain yang juga mendapat sorotan Austin adalah Thomas Hobbes. Austin terlihat memuji kesinisan Hobbes terhadap utopia keadilan terhadap hukum,

“…in his (Hobbes) masterly treatises on government that ‘No. law can be unjust:’ which proposition has been deemed by many, an immoral or pernicious paradox. If we look at the scope of the treatises in which it occurs, …we shall find that the proposition is neither pernicious nor paradoxical, but it is merely a truism put in unguarded terms.”

Namun, sulit membayangkan pemikiran hebat tanpa menyandingkan pemikiran yang ditentangnya – selayaknya membayangkan bersihnya putih tanpa pernah membayangkan kotornya hitam. Untuk itu, nama dan gagasan William Blackstone, spesifiknya dalam “Commentaries on the Laws of England” (atau “Commentaries”) juga wajib dibahas [meski sekilas].

Gambaran situasi-kondisi

Pada abad ke-18, “Commentaries” karya Blackstone memainkan peranan sentral dalam hukum Inggris. Ia menjadi acuan pengajaran tentang laws of property, crimes, torts, dst., hingga visi baru bagi para pengacara (“gave lawyers a new vision of the law”). Lebih lanjut, “Commentaries” menerapkan (imposed) tatanan dan sistem yang didasarkan pada natural law. Adapun adresat pembaca atas tulisan Blackstone ialah para pemuda kalangan bangsawan dan terhormat (young nobility and gentry), yang tidak lain merupakan tokoh terkemuka di kerajaan.

Melalui kuliah-kuliahnya, Blackstone hendak mengarahkan audiensnya tersebut yang kelak menjadi legislator, agar dapat membuat undang-undang yang menghormati common law – tidak lain untuk menjaga stabilitas sosial kelas atas. Hal ini diperkuat dengan kedudukannya di kursi pemerintahan aristokrat pada waktu itu sebagai Crown law officer dan member of Parliament saat usianya 46 tahun, bertepatan dengan volume terakhir “Commentaries” yang rampung pada tahun 1769.

Ia mengatakan bahwa hukum merupakan aturan tindakan yang diperintahkan oleh makhluk yang lebih tinggi (a rule of action dictated by some superior being). Hubungan subordinasi tersebut kemudian diandaikan oleh Blackstone sebagai keharusan manusia untuk bergantung secara penuh dalam segala sesuatu pada Penciptanya (and consequently as man depends absolutely upon his maker for every thing). Dengan demikian, kehendak Pencipta mesti menjadi parameter kesesuaian akan segalanya, yang oleh Blackstone disebut sebagai “hukum alam” (“it is necessary that he should in all points conform to his maker’s will. This will of his maker is called the law of nature”).

“Commentaries” menjadi trending pada masanya karena menyajikan gambaran holistik tentang hukum Inggris pada abad ke-18, meski sebenarnya itu bukanlah yang pertama, karena pada abad ke-16-17, Edward Coke (Lord Coke) pernah menggarap karya serupa yang ia tuangkan dalam “Institutes of the Laws of England”. Namun, karya Blackstone rupanya mendapat ruang tersendiri di benak pembaca Inggris pada masa itu, salah satu alasannya adalah buku tersebut memberikan konseptualisasi teoretis pada so-called books of authority, seperti risalah hukum (legal treatises) yang pada gilirannya membentuk kerangka intelektual hukum Inggris. Pengaruhnya tidak berhenti hanya pada tradisi hukum Inggris, melainkan lebih dari itu meluas hingga pada tradisi hukum Anglo-Amerika. Alasan lain diungkap oleh Charles M. Gray, bahwa karya Blackstone tersebut memberi warna baru yang tidak diberikan Coke, yakni “sentuhan” apresiasi terhadap pengaruh feodal, terutama perihal real property.

Beranjak ke Revolusi Industri (1760-1850). Peristiwa ini menandai transisi antara berakhirnya era feodal menuju dimulainya kapitalisme modern. Kondisi masyarakat pada masa itu terbilang memprihatinkan. Dalam sebuah buku yang diterbitkan Core Knowledge History and Geography berjudul “The Industrial Revolution: Changes and Challenges” (2018), mengungkap adanya kesenjangan kekayaan yang menganga (great inequalities of wealth), persisnya pemilik pabrik dan pengusaha menjadi sangat kaya, sementara sebagian besar pekerja tetap terperangkap dalam kemiskinan dan penderitaan akibat jam kerja yang tidak manusiawi dengan kondisi kerja yang berbahaya tanpa diimbangi upah yang layak maupun perlindungan hukum.

Namun, alih-alih memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja, pemikiran Austin dalam “The Province of Jurisprudence Determined”, justru mengkritik sikap buruh yang merusak mesin-mesin kerja karena termakan oleh prasangka dan sentimen yang merebak di kalangan buruh pada waktu itu:

“…In the first place, this prejudice blinds the people to the cause of their sufferings, and to the only remedy or palliative which the case will admit. Want and labour spring from the niggardliness of nature , and not from the inequality which is consequent on the institution of property. … In effect, though not in law, the labourers are co-proprietors with the capitalists who hire their labour”.

Pemikiran: Analytical Jurisprudence

“…Laws of God are superior in obligation to all other laws; that no human laws should be suffered to contradict them; that human laws are of no validity if contrary to them; and that all valid laws derive their force from that Divine original. Now, he may mean that all human laws ought to conform to the Divine laws. If this be his meaning, I assent to it without hesitation. The evils which we are exposed to suffer from the hands of God as a consequence of disobeying His commands are the greatest evils to which we are obnoxious; the obligations which they impose are consequently paramount to those imposed by any other laws, and if human commands conflict with the Divine law, we ought to disobey the command which is enforced by the less powerful sanction; this is implied in the term ought: the proposition is identical, and therefore perfectly indisputable – it is our interest to choose the smaller and more uncertain evil, in preference to the greater and surer. If this be Blackstone’s meaning, I assent to his proposition, and have only to object to it, that it tells us just nothing.”.

Dari pernyataan tersebut, Austin mengoreksi pernyataan Blackstone yang menyatakan bahwa Hukum Tuhan berkedudukan lebih tinggi daripada semua hukum yang lain, termasuk hukum manusia tidak boleh bertentangan dengan dengan hukum Tuhan. Apabila bertentangan, maka ia kehilangan validitasnya.

Apabila bicara di ranah “ought”, maka apa yang dikatakan Blackstone tersebut masuk akal, karena memang dalam logika sehari-hari pun manusia akan cenderung memilih penderitaan yang kecil (hukuman manusia) daripada penderitaan yang besar (hukuman Tuhan). Itulah mengapa Austin tidak sedikitpun meragukannya. Hanya saja, menurut Austin, pernyataan tersebut ternyata tidak memberi satu kebaruan pun, selain pernyataan yang sama dengan gaya penyampaian yang berbeda alias tautologis atau yang Austin sebut “identical”.

Pernyataan Blackstone menjadi tautologis ketika superioritas hukum Tuhan dijadikan alasan logis mengapa hukum manusia tidak layak dipatuhi apabila bertentangan dengan hukum Tuhan.

Ini berarti bahwa apa yang disebut “valid” menurut Blackstone adalah “sesuai dengan hukum Tuhan”. Dengan demikian, definisi hukum menurut Blackstone adalah “yang sesuai dengan hukum Tuhan”.

- Premis : Hukum = sesuai dengan [kehendak] Tuhan

- Preposisi : Hukum valid = sesuai dengan [kehendak] Tuhan

- Kesimpulan : Hukum = sesuai dengan [kehendak] Tuhan.

Itulah mengapa Austin mengatakan, “this is implied in the term ought: the proposition is identical, and therefore perfectly indisputable”.

Lantas, apa itu hukum menurut Austin? Sebagai kaum analitik hukum, Austin tidak akan memberi jalan pintas menuju jawaban, melainkan lebih dulu menyisir hal-hal lain yang juga menyematkan identitas “hukum” tanpa benar-benar memiliki prasyarat penuh sebagai hukum.

Laws Properly dan Improperly so called

Austin membagi dua penyebutan, yakni “laws properly so called” dan “laws improper so called”.

Pertama, “laws properly so called” merujuk positive laws, divine laws, dan sebagian positive moral rules.

- Laws properly so called: (1) command; (2) sanction; (3) sovereign

- Divine laws: (1) Mis: Jangan mencuri; (2) Siksa neraka; (3) Tuhan Resemblence: Divine Laws memiliki kemiripan sifat dasar dengan Positive Laws, hanya saja berbeda sovereign, di mana sovereign dari Divine Law bukan manusia, sedangkan positive laws dari manusia.

- Positive laws: (1) Mis: Jangan mencuri; (2) Penjara;

(3) Penguasa politik - The matter of jurisprudence is positive law: law simply and strictly so called, or law set by political superiors to political inferiors.

- Positive moral rules tertentu (1) Mis: Jaga kerahasiaan klien; (2) Peringatan hingga pencabutan izin praktik; (3) Dewan Kehormatan Advokat Resemblance:

- Antara positive law dan sebagian positive morality sama-sama men to men.

- Analogy: Keduanya memiliki struktur yang serupa (command, sanction, sovereign)

- Laws metaphorical or figurative Hukum gravitasi, hukum Archimedes. Remote or slender analogy (secara analogi atau struktur, nyaris tidak memiliki kemiripan dengan positive laws).

Kedua, “laws improperly so called” yang merujuk pada sebagian lainnya dari positive moral rules yang tidak tergolong properly so called, yang ditandai dengan penyebutannya berdasarkan opini, sentimen terhadap suatu perilaku manusia; dan laws metaphorical atau figurative.

The Moral Law: Fenomena Pencampur-adukkan Penyebutan “Hukum”

But the aggregate of the human law, which are improperly styled “laws”, is not unfrequently denoted by one of the following expressions, “moral rules”, “the moral law”, “the law set or prescribed by general or public opinion”. Certain parcels of aggregate denoted by those expressions, are usually styled “the law or rules of honour”, and “the law set by fashion”.

Masih di Lecture I, namun tampak Austin sudah dibuat resah oleh intervensi moral terhadap apa yang ia klasifikasikan sebagai hukum sejati, yang tidak lain ialah hukum positif. Dari kutipan tersebut, Austin melihat adanya kecenderungan masyarakat hukum secara keliru (improperly) menyebut “hukum” [seakan] sama dengan aturan moral (moral rules) dan hukum moral (the moral law). Untuk itu, Austin hendak melerai kekacauan tersebut dengan berupaya membedakan hukum yang ditetapkan oleh atasan politik (political superiors) dari hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia (tetapi bukan political superiors).

Command (Perintah)

Soal “command” atau perintah, Austin mengatakan bahwa ia hendaknya dibedakan dengan keinginan lainnya melalui parameter kekuatan dan tujuan dari pihak yang memberi perintah, yang mana jika perintah itu tidak diindahkan, maka akan timbul kejahatan atau penderitaan. Pelanggaran terhadap perintah diandaikan Austin berbanding lurus dengan meningkatnya kewajiban (obligation) serta keefektifan dari perintah tersebut, hingga pada titik ia tak dapat dilanggar.

Particular Command (Perintah Khusus)

Perintah khusus dan hukum dibedakan oleh Austin sebagai berikut:

Hukum Perihal melakukan (acts) dan tidak melakukan (forbearances) diberlakukan secara umum (kepada orang secara merata) Contoh: semua pengemudi harus berhenti saat lampu merah.

Perintah khusus Perihal melakukan (acts) dan tidak melakukan (forbearances) ditentukan secara spesifik. Contoh: Intan harus berhenti di lampu merah Jl. Sudirman pukul 07:00 WIB.

Sementara, untuk perintah umum yang ditujukan kepada komunitas tidak selalu dapat dikategorikan sebagai hukum, karena ia tidak memiliki sovereign politik dan sanksi yang mengikat apabila perintah diabaikan. Sebagai contoh, semua anak wajib menghormati orang tuanya. Namun, ada pula perintah yang secara eksklusif mewajibkan orang-orang yang ditentukan secara individual dapat disebut sebagai hukum atau peraturan. Sebagai contoh, PT XX ditutup atas perintah Bupati karena menyebabkan polusi. Umumnya, sebagian besar hukum yang ditetapkan oleh penguasa politik bersifat mewajibkan anggota komunitas publik atau mewajibkan orang-orang dalam masyarakat umum.

Imperfect Law

“Imperfect law, or laws of imperfect obligation, must also be excepted from the proposition ‘the laws are a species of commands’. An imperfect law is a law which wants a sanction, and which, therefore, is not binding. A law declaring that certain acts are crimes, but annexing no punishment to the commission of acts of the class, is the simplest and most obvious example”.

Pada bagian ini, Austin nampak mempertegas bahwa hukum yang tidak memiliki unsur-unsur utama pada hukum positif, tidak hanya improper so called, melainkan juga tergolong sebagai imperfect law, yang mana “hukum-hukum” semacam itu meski dapat menggolongkan suatu tindakan sebagai kejahatan, namun selayaknya “macan ompong”, ia tidak memiliki sanksi yang mengikat. Misalnya, siswa yang melakukan tawuran dianggap melakukan kejahatan, tetapi ia siswa tersebut hanya dibawa ke ruang BK untuk mendapat penyuluhan guru BK.

Dengan demikian, Austin beranggapan bahwa ada setidaknya 5 jenis “hukum” yang tidak imperatif ialah:

- The laws or rules which I style positive morality;

- Laws merely metaphorical;

- Declaratory laws, or laws explainning the import of existing positive law;

- Laws abrogating or repealing existing positive law;

- Imperfect laws or laws of imperfect obligation (with the sense wherein the expression is used by the Roman jurists).

Kebutuhan akan Hukum Positif

“Speaking generally, human conduct, including the human conduct which is subject to the Divine commands, is inevitably guided by rules, or by principles or maxims. If our experience and observation of particulars were not generalized, our experience and observation of particulars would seldom avail us in practice. To review on the spur of the occasion a host of particulars, and to obtain from those particulars a conclusion applicable the case, were a process too slow and uncertain to meet the exigencies of our lives. The inferences suggested to our minds by repeated experiences and observation, are, therefore, drawn into principles, or compressed in maxims. These we carry about us ready for use, and apply to individual cases promptly or without hesitation: without reverting to the process by which they were obtained; or without recalling, and arraying before our minds, the numerous and intricate considerations of which they are handy abridgments”.

Dalam keseharian kita, disadari atau tidak, kita dipandu oleh beragam jenis aturan, prinsip, pepatah, yang secara umum sesuai dengan perintah Ilahi. Namun, menjadi sangat tidak efektif manakala kita diharuskan meninjau laku kita, lalu menimbangnya dalam pikiran, untuk membuahkan sebuah keputusan bagi kasus-kasus yang kita hadapi. Misalnya, saat temanmu kedapatan mencuri kamu memutuskan untuk menghukumnya ganti rugi, sementara saat kekasihmu kedapatan mencuri, karena masih mencintainya, kamu sekadar meminta mengembalikannya dan memaafkannya. Ini baru 2 kasus yang berbeda, sudah menghasilkan 2 keputusan yang berbeda. Apa jadinya bila kasusnya bertambah banyak dan berlainan satu sama lain? Jelas tidak efektif.

Untuk itu, Austin menawarkan pentingnya kehadiran hukum positif yang menawarkan keseragaman, misalnya untuk pencurian, maka terapkan saja hukum penjara. Apa pedulinya dengan pertimbangan moral? Cukup andaikan saja bahwa aturan yang dibuat oleh penguasa sudah dengan sendirinya mempertimbangkan kebahagiaan umum.

Austin memberikan perumpamaan tentang kebenaran matematika yang bahkan mungkin diterima begitu saja oleh para matematikawan. Dari ribuan orang yang menerapkan aritmatika penggunaan sehari-hari atau bahkan setiap jam, tidak ada di antara mereka yang mengetahui alasan di balik aturan-aturannya. Demikian juga dengan kepercayaan sebagian besar orang pada fakta bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, kendati tanpa mengetahui bukti apapun yang mendasari kesimpulan tersebut. Mereka menganggapnya rasional, bahkan hanya berbekal otoritas semata. Hal ini dikarenakan keyakinan orang bahwa mereka yang berotoritas atas itu tidak memiliki motif lain (mis. menipu khalayak), selain keinginan berbagi kebenaran. Mengapa keyakinan yang sama tidak berlaku pada hukum positif?

Menurut Austin, terdapat setidaknya 3 jenis “hukum” yang kerap dijadikan acuan manusia dalam laku kesehariannya, khususnya dalam memilah kebenaran dan penyimpangan:

- The Divine Law;

- The Civil Law;

- The law of opinion or reputation.

Yang pertama, the Divine Law kerapkali terwujud dalam pertimbangan, “apakah suatu tindakan dapat mendatangkan kebahagiaan atau justru penderitaan?”; Yang kedua, the Civil Law, seringkali terwujud dalam pertimbangan akan reward dan punishment yang diberlakukan penguasa. Dalam hal ini, penguasa diandaikan memiliki kekuasaan melindungi rakyat, atau mengambil nyawa, kebebasan, harta benda orang yang tidak taat; Yang ketiga, the law of opinion or reputation, khusus ini, Austin memberikan lebih banyak anotasi tajam. Austin menganggap bahwa kebajikan (virtue) dan keburukan (vice) merupakan sebutan-sebutan yang dipakai di mana-mana untuk menyebut tindakan-tindakan yang pada hakikatnya salah atau benar, seolah-olah terdapat standar mutlak di luar hukum atau opini. Lebih lanjut, istilah virtue dan vice sejatinya hanya soal apa yang dianggap bagus atau buruk oleh masyarakat saat itu, bukan fakta objektif. Austin menyindir akan betapa tidak objektifnya kedua istilah tersebut dengan tidak-konsistenannya bahkan terhadap dirinya sendiri, yang mana dalam suatu negara sesuatu bisa dianggap sebagai keburukan, namun dapat menjadi kebajikan di negara lain (atau setidaknya, bukan keburukan).

Ada sebuah cerita yang cukup terkenal yang barangkali dapat memberikan gambaran betapa kacauanya virtue dan vice.

Ada sepasang ayah dan anak yang sedang berjalan menarik keledai milik mereka. Mereka berniat untuk menjual keledai ini di kota. Saat awal perjalanan dari rumah menuju kota, sang ayah dan anak berjalan kaki sambil menuntun keledainya. Sampai tak berapa lama, ada orang yang berkata kepada ayah dan anak ini, “Kalian bodoh sekali, kalian berdua menuntun keledai yang seharusnya bisa mengangkut salah satu dari kalian!” Mendengar orang berkata seperti itu, sang ayah menyuruh sang anak duduk di atas keledai tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama mereka berjalan, mereka berjalan berpapasan dengan satu orang kembali. Orang tersebut tiba-tiba berkata, “Dasar anak tidak berbakti! Orangtua yang sudah tua disuruh berjalan kaki, tetapi sendirinya malah enak-enakan duduk santai di atas keledai!”

Mendengar komentar seperti itu, sang ayah dan anak pun segera berganti posisi. Sekarang sang ayah yang duduk di atas keledai dan sang anak yang berjalan kaki menuntun keledai. Tak berapa lama kemudian, kembali mereka berpapasan dengan orang lain di jalan. Orang tersebut berkomentar, “Dasar orangtua tidak sayang anak! Anak sudah terlihat kelelahan berjalan, bukannya disuruh duduk di atas keledai malah dirinya sendiri yang enak-enakan duduk di atas keledai!”

Segera setelah mendengar komentar tersebut, sang ayah menyuruh anaknya ikut naik menunggang keledai. Sehingga sekarang kedua sang ayah dan anak tersebut sama-sama duduk menunggangi keledai. Kembali setelah tak lama berjalan, terdengar komentar dari orang lain, “Kalian lihat keledai yang malang tersebut. Bagaimana kalian bisa membiarkan keledai tersebut mengangkut kalian berdua? Kalian berdua mungkin lebih mudah mengangkat keledai ini daripada keledai ini mengangkut kalian berdua!”

Akhirnya, sang ayah memutuskan untuk mengikat kaki keledai mereka di sebuah tongkat panjang, kemudian sang ayah dan anak memanggul keledai tersebut di pundak mereka. Semakin dekat mereka berjalan menuju kota, semakin banyak orang yang merasa aneh melihat pemandangan seekor keledai dipanggul oleh ayah dan anak ini.

Klasifikasi Laws Properly so called

“Of laws properly so called, some are set by God to his human creatures. Others are set by men to men. Of the laws properly so called which are set by men to men, some are set by men as political superiors, or by men, as private reason, in pursuance of legal rights…”

Melalui pernyataan ini, Austin membuat klasifikasi tentang law properly so called didasarkan pada pemberi perintahnya:

Divine laws Set by God to his human creatures

Positive laws Men to men (set by men as political superiors). Laws by Private Persons Men to men (set by men as private reason in pursuance of legal rights)

Namun, di kemudian perkuliahan, Austin menemukan adanya “anomali” terhadap 3 jenis “hukum” yang sebenarnya “bukan hukum perintah sejati”, namun tetap mendapat ruang dalam pembahasan jurisprudence karena secara analogy memiliki keserupaan dengan hukum positif, yakni “declaratory law”, “repealing laws”, dan “imperfect laws”.

Singkatnya, hukum positif, menurut Austin, dicirikan dengan seseorang yang berdaulat atau suatu badan yang berdaulat yang memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi atas anggota masyarakat yang memiliki kemerdekaan politik. Austin mempertegasnya dengan kutipan Hobbes, “The legislator is he, not by whose authority the law was first made, but by whose authority it continues to be a law”. (***)

Comments :