KAITAN PEMIKIRAN SCHOLTEN DAN DWORKIN

Oleh SHIDARTA (Februari 2025)

Lebih dari sembilan tahun lalu, tepatnya tanggal 27-28 November 2015, saya berkesempatan diundang untuk menyampaikan gagasan dalam simposium tentang Scholten di Universitas Amsterdam. Hadir dalam kesempatan itu antara lain Adriaan Bedner (dosen di the Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Development Fakultas Hukum Universitas Leiden), Upik Djalins (the Sajogyo Institute, former fellow di Cornell University dan KITLV Leiden), Robert Knegt (dosen Fakultas Hukum Universitas Amsterdam, Director Research pada the Hugo Sinzheimer Institute (HIS), Ramiro Molina (dosen di Bolivian Catholic University and Public University di La Paz, Bolivia), Pablo Rueda (Ph.D. dari U.C. Berkeley pada Jurisprudence & Social Policy Department, saat itu deputy justice pada the Constitutional Court of Colombia), dan Marjanne Termorshuizen-Arts (peneliti di bidang legal philosophy, comparative law and Indonesian law, member of the editorial board of the DPSP-project). Di bawah editor Liesbeth Huppes-Cluysenaer, paper yang saya bawakan dalam simposium itu kemudian dimuat dalam prosiding DPSP Annual Volume 1 (2020). Pemikiran Scholten yang disampaikan di dalam paper itu sebenarnya sudah pernah saya gunakan sebagai pisau analisis di dalam buku saya “Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir” (Refika Aditama, Bandung, 2006). Topik yang sama juga saya bawakan dalam video serial Filsafat Hukum bertajuk “Asas-Asas yang Universal dalam Sistem Hukum” (2020).

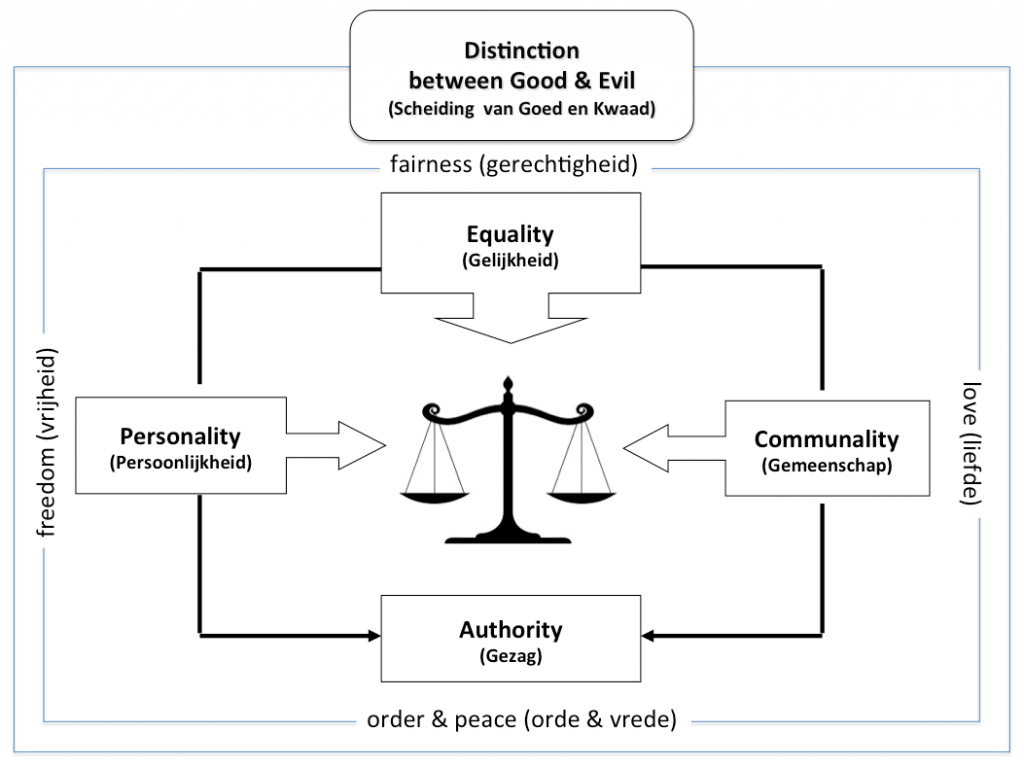

Pemikiran Scholten yang saya maksud di atas, aslinya tertuang dalam buku kumpulan tulisan Scholten berjudul “Verzamelde Geschriften van Wijlen Prof. Mr. Paul Scholten, Deel 1” (Kumpulan Tulisan Almarhum Prof. Mr. Paul Scholten Bagian 1) (1949), tepatnya pada hlm. 405. Namun, perlu dicatat bahwa di dalam buku tersebut tidak ada skema untuk mengilustrasikan pemikiran tersebut. Skema ini murni hasil kreasi saya untuk menyederhanakan penjelasan Scholten berkenaan dengan lima asas universal dalam sistem hukum. Saya bersyukur bahwa Fakultas Hukum Universitas Amsterdam yang menjadi almamater Scholten dan rekan-rekan yang mempelajari pemikiran beliau di sana, ternyata tidak berkeberatan terhadap skema tersebut. Bahkan, mereka setuju untuk menerbitkannya dalam prosiding yang saya sebutkan di atas. Skema saya terhadap pemikiran Scholten itu adalah sebagai berikut:

Apa yang ingin saya ulas kembali dari pemikiran Scholten di dalam tulisan kali ini adalah tentang asas yang disebut “gezag” sebagaimana terlihat dari skema di atas. Lama saya merenungkan, apakah “gezag” di sini dapat disamakan dengan “integrity” buah pemikiran Ronald Dworkin. Nah, inti dari tulisan ini akan membawa kita kepada perbincangan tentang isu tersebut.

Konsep “Law as Integrity” dari Dworkin berangkat dari pemikiran bahwa keputusan-keputusan hukum dibuat terhadap perkara-perkara yang rumit (hard cases) adalah dengan melakukan “fit” dan “justification”. Saya juga sudah membahas hal ini dalam satu tulisan singkat, berjudul “Ronald Dworkin dan Pemikiran Hukumnya” (2025).

Pada tahap “fit”, seorang hakim harus mencari kesesuaian antara kasus yang tengah dihadapi dengan keseluruhan sistem norma hukum yang tersedia. Dalam tahap ini ada kemungkinan, hakim menemukan bahwa tuntutan normatif yang ada dalam hukum positif, berpotensi mencederai hak-hak individu dari subjek hukum yang tengah berperkara di dalam kasus yang ditanganinya. Tuntutan normatif yang saya maksudkan di atas dapat diidentikkan sebagai representasi dari aspirasi kolektif warga masyarakat yang telah ditampung oleh pembentukan hukum, khususnya di dalam peraturan perundang-undangan. Di sini ada ketegangan antara hak individu dan hak kolektif yang disuarakan mayoritas warga masyarakat. Dworkin berkeyakinan, apabila hak individu yang dikategorikannya sebagai “trump card” ini sampai berbenturan dengan hak kolektif tadi, maka keputusan hukum harus mendahulukan hak individu itu. Dalam tulisan mengenai pemikiran Dworkin di atas, saya sempat mengangkat kasus pernikahan sejenis yang terjadi dalam perkara Obergefell v. Hodges (2015). Dalam perkara itu, dapat diasumsikan bahwa Dworkin akan setuju untuk membenarkan pernikahan sejenis dengan alasan bahwa hak individu setiap orang untuk menikah lebih diutamakan daripada pengaturan larangan pernikahan sejenis di dalam undang-undang. Pendek kata, hanya dengan cara demikian bakal dicapai keputusan hukum yang berintegritas (law as integrity).

Bagaimana jika perkara ini dianalisis dengan meminjam skema pemikrian Scholten? Saya membayangkan bahwa ketegangan antara “fit” dan “justification” seperti yang Dworkin maksudkan, juga bakal terekspos dalam skema itu. Intinya sama, bahwa Scholten juga meyakini bahwa setiap narasi teks undang-undang tidak harus dipegang secara kaku. “Het recht is er,” kata Scholten, “…doch het moet worden gevonden.” Hukumnya sudah ada, kendati harus ditemukan! Penemuan itulah yang nanti akan membawa kepada kebaruan pemaknaan dari teks undang-undang yang dipersepsikan telah membawa suara-suara mayoritas masyarakat, mengingat setiap undang-undang memang didesain bersifat general, abstrak, dan berlaku terus-menerus (dauerhaftig). Hasil penemuan tadi, digambarkan oleh Scholten, dilakukan dengan menghadap-hadapkan antara asas kepribadian (persoonlijjkheid) dan asas komunalitas (gemeenschap). Selayaknya dapat diduga bahwa dalam perkara hukum keperdataan, asas kepribadian akan lebih menguat dibandingkan dengan asas komunalitas (kolektivitas), dan sebaliknya yang terjadi pada perkara hukum publik. Apakah dengan demikian, Scholten akan punya kecenderungan yang sama untuk menyetujui pernikahan sejenis dengan dalih mendahulukan asas kepribadian dibandingkan dengan asas komunalitas?

Saya tidak ingin terburu-buru untuk menjawab pertanyaan ini. Satu alasannya adalah karena Scholten mengutarakan satu asas yang paling mendasar, yang dalam konteks ini tidak pernah disinggung-singgung oleh Dworkin. Asas yang dimaksud adalah asas pemisahan baik-buruk (scheiding van goed en kwaad). Asas ini dekat dengan nilai keadilan (gerechtigheid).

Sebagai seorang penganut agama yang taat, tidak mengherankan apabila asas ini diangkat dengan sangat bersemangat oleh Scholten.* Saya menduga, dalam banyak hal, Scholten dapat dimasukkan dalam satu kubu dengan Dworkin, yakni sama-sama penganut aliran hukum kodrat. Hanya saja, saya lebih cenderung mengkategorikan aliran hukum kodrat yang dianut Scholten berada dalam kelompok “irrational natural law”. Aspek irasionalitas itu dimunculkan karena –di mata Scholten– unsur intuitif dapat sangat mempengaruh proses penemuan hukum. Dalam buku “Mr. C. Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Algemeen deel I” (cetakan ulang tahun 1974, hlm, 122), Scholten menyatakan:

… in het recht kunnen we niet volstaan met het intuïtieve oordeel, het vraagt rekenschap en rekenschap langs rationele weg. We zoeken steeds beide: èn intuïtief als juist zien van de beslissing, omdat ze ons oordeel over wat in dit geval, concreet behoort, bevredigt, èn verstandelijk een verklaring van de beslissing uit gezaghebbende factoren. Kunnen wij de laatste niet vinden, dan gaan wij aan het eerste twijfelen, doch is de herleiding tot die factoren bereikt, een rationeel verdedigbaar betoog opgezet (…) maar hapert het aan het eerste, de intuïtieve aanvaarding, dan blijft het onbevredigend en zoeken we iets anders.**

Unsur intuitif dalam berhukum tentu –sekali lagi– dapat ditelusuri dari asas pemisahan baik-buruk yang telah dituangkan di dalam skema di atas. Asas inilah yang mendasari asas persamaan perlakuan, sebuah prinsip yang juga dijunjung tinggi oleh Dworkin.

Pada tahap “justification” yang digambarkan oleh Dworkin itulah akan terlihat peluang perbedaan orientasi pandangan antara Dworkin dan Scholten. Dengan melihat kuatnya keyakinan Scholten terhadap asas komunalitas di dalam berhukum (baca misalnya penegasannya untuk membangun Rechtshogeschool yang indosentris, yang berangkat dari bumi Hindia Belanda) dan pengaruh kuat keyakinannya kepada otoritas Tuhan, maka sangat mungkin putusan berwibawa (gezag) yang dihasilkan atas perkara yang kita singgung di atas, secara hipotetis dapat berbeda arah dengan Dworkin. Jika kita kembali ke contoh perkara pernikahan sejenis, putusan berintegritas dari Dworkin bakal mengarah pada pemberian legalitas atas dasar kekuatan hak pribadi (personalitas, persoonlijkheid). Di sisi lain, putusan berwibawa dari Scholten bakal sampai pada kesimpulan bahwa pernikahan itu ilegal atas dasar kekuatan hak kolektif dari komunitas tempat pernikahan itu berlangsung (komunalitas, gemeenschap). Paling tidak, itulah sketsa saya tentang apa yang bakal mereka putuskan andaikan Dworkin dan Scholten menjadi hakim dalam perkara Obergefell v. Hodges (2015). Wallahualam… (***)

NOTES:

* Scholten memiliki ketertarikan untuk menelaah pengaruh agama terhadap hukum dan masyarakat, termasuk selama perjalanannya di Hindia Belanda pada tahun 1924. Ia tertarik mempelajari Peraturan Pemerintah Hindia Belanda berkenaan dengan penyebaran agama Kristen Protestan dan Katolik. Di Hindia Belanda, misalnya, ia bertemu dengan pendeta Huibert van Andel untuk mencari tahu aktivitas Zending dan benturannya dengan kegiatan misionaris Katolik di sejumlah wilayah. Semangat religiusitas dari Scholten juga dapat ditemukan dalam pidato pembukaan Rechtshogeschool di Batavia, tanggal 28 Oktober 1924, yang di sana-sini menyitir isi Alkitab. Di Belanda, ia aktif sebagai anggota jemaat N.H. Kerk. Dalam buku biografinya yang ditulis oleh Rogier Chorus (Om Recht en Gerechtigheid, 2022), Scholten digolongkan sebagai seorang pembaharu Gereja. Chorus memberi komentar, “… ilmuwan hukum yang secara eksplisit mengutamakan keyakinan agama dalam profesinya seperti Paul juga terbatas jumlahnya.” Kendati demikian, Scholten tidak terlalu suka dengan partai-partai politik berbasis agama. Pandangannya tentang agama dan masyarakat, antara lain muncul dalam tulisannya “Het Geloof in het Nederlandsch Volksleven” (Keyakinan dalam Kehidupan Masyarakat Belanda, 1941). Sebagai pembanding lihat juga tulisan dalam Digital Paul Scholten Project (DPSP) berjudul “Paul Scholten on Church Law”.

** Terjemahannya: “… dalam hukum kita tidak bisa puas dengan penilaian intuitif, ia memerlukan akuntabilitas dan pertanggungjawaban melalui cara-cara rasional. Kami selalu mencari keduanya: pandangan intuitif atas keputusan yang diambil sebagai benar, karena memuaskan penilaian kami tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam kasus spesifik ini, dan penjelasan intelektual atas keputusan yang didasarkan pada faktor-faktor yang berwenang. Bila yang terakhir itu tidak dapat kita temukan, maka kita akan meragukan yang pertama. Namun, bila reduksi kepada faktor-faktor itu telah tercapai, maka argumen yang dapat dipertahankan secara rasional telah disusun (…). Namun, bila yang pertama, yaitu penerimaan intuitif, gagal, maka hal itu tetap tidak memuaskan dan kita akan mencari hal yang lain.”

Comments :