SCHOLTEN DAN RECHTSHOGESCHOOL

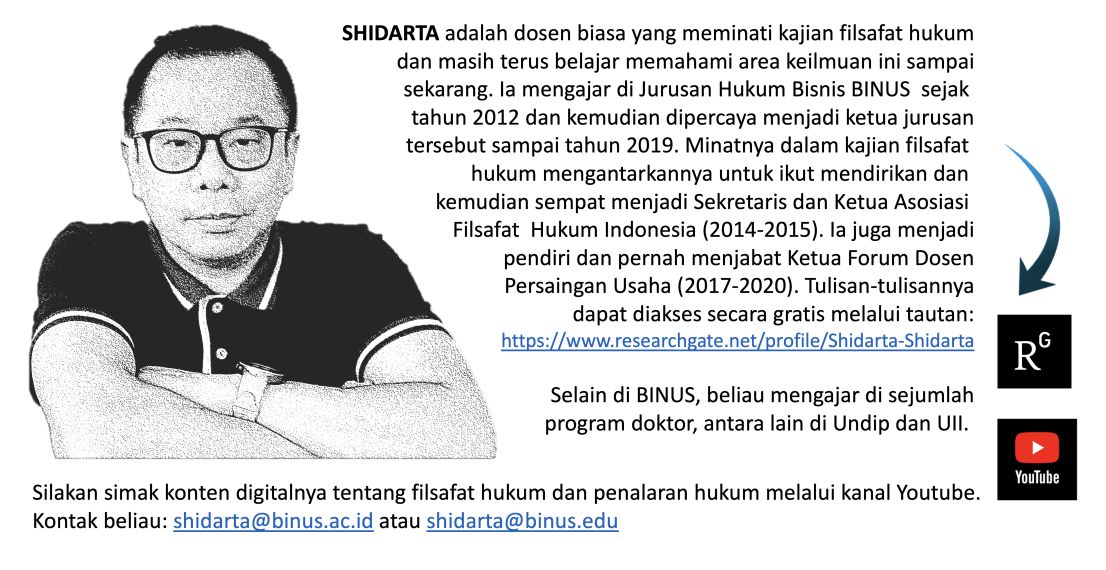

Oleh SHIDARTA (Februari 2025)

Pada Oktober 2024 terbit buku biografi Paul Scholten dalam versi bahasa Indonesia, berjudul “Untuk Hukum dan Keadilan” karya Rogier Chorus. Buku ini diterjemahkan oleh rekan saya Tristam P. Moeliono dari buku asli berbahasa Belanda (Om recht en gerechtigheid. Paul Scholten [1875-1946]. Een biografie) yang terbit dua tahun sebelumnya. Ada banyak sekuens dari biografi itu yang menarik perhatian. Salah satunya adalah tentang masa-masa awal pendirian Rechtshogeschool di Batavia. Informasi yang didapat dari biografi ini menyajikan nuansa menarik seputar pendirian sekolah tinggi hukum tersebut. Tulisan berikut ini sepenuhnya diolah dari naskah buku tersebut.

Pendirian Rechtshogeschool dapat diruntut ke belakang sebagai konsekuensi politik etis yang dicetuskan melalui pidato Ratu Belanda tahun 1901. Politik etis ini didasarkan pada tiga elemen penting. Pertama, seluruh wilayah Hindia Belanda harus ditempatkan di bawah kekuasaan Belanda. Kedua, kebijakan yang dijalankan harus diarahkan kepada pembangunan negara dan bangsa di Hindia Belanda, menuju pada pemerintahan yang mandiri (zelfbestuur; swaparaja). Ketiga, semua itu harus diwujudkan di bawah supervisi Belanda dan mengikuti model Barat. Dapat diduga bahwa politik etis semacam ini, dalam perkembangannya, dicurigai sebagai sekadar pengekalan kolonialisme dan mendapat tentangan dari kaum nasionalis. Bahkan, di sejumlah tempat di Hindia Belanda muncul insiden-insiden mempersoalkan motif di balik politik etis ini.

Hampir dua dasawarsa kemudian, muncul gagasan untuk memberikan pendidikan hukum bagi orang-orang Hindia Belanda. Untuk percepatan realisasinya, pada tahun 1919 dibentuk dua komisi, masing-masing di Belanda dan di Hindia Belanda. Komisi di Belanda diketuai oleh Christiaan Snouck Hurgronje, seorang guru besar bidang kajian Arab (dan Islam). Anggota komisi ini didominasi oleh akademisi Universitas Leiden, yang kemudian membuat usulan agar dibuat program studi baru tentang hukum Hindia Belanda di universitas tersebut. Program ini diharapkan akan menarik minat siswa-siswa dari Hindia Belanda untuk menempuh studi di Belanda. Sebaliknya, komisi di Hindia Belanda yang diketuai oleh Johan Hendrik Carpentier Alting, mengusulkan agar didirikan sekolah tinggi hukum di Hindia Belanda. Komisi yang dipimpin oleh Alting (mantan guru besar di Universitas Leiden yang ditugaskan sebagai ketua Hooggerechtshof di Batavia) mengirimkan laporannya ke Gubernur Jenderal Dirk Fork.

Gagasan dari komisi di Hindia Belanda inipun sejalan dengan hasil angket yang disebar di kalangan Ikatan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Batavia (Koninklijk Bataviaasch Genootgschap coor Kunsten en Wetenschappen). Hasil angket itu mengharapkan segera didirikan sekolah tinggi kedokteran dan sekolah tinggi hukum, menyusul sekolah tinggi teknik (Technische Hogeschool) yang berdiri di Bandung pada pertengahan tahun 1920.

Atas usul dari komisi yang telah disinggung sebelumnya, Gubernur Jenderal Dirk Fock menugaskan Karel Frederik Creutzberg, seorang direktur dari Departemen Pendidikan dan Agama (Departement van Onderwijs en Eredienst) agar menyusun proposal pendirian sekolah tinggi hukum. Dalam notanya tertanggal 10 Maret 1922, Creutzberg menulis usulan, yang salah satunya adalah meminta didatangkan seorang pakar hukum dari Belanda untuk menjadi organisator dan pemimpin (rector magnificus) dari sekolah tinggi itu.

Perlu dicatat bahwa pada tahun 1909, di Batavia sudah berdiri Opleidingsschool voor Rechtsckundigen (disingkat Rechtsschool). Creutzberg adalah salah seorang guru di sekolah hukum ini. Pendidikan setingkat kejuruan menengah di Rechtsschool itu ditujukan guna mengisi kekosongan jabatan yuris yang terjadi di berbagai wilayah Hindia Belanda, seiring dengan makin luasnya tugas-tugas pemerintahan kolonial. Lulusan Rechtsschool ini memang diperkenankan menjadi ketua pengadilan untuk kaum bumiputera (landraad), tetapi tetap dinilai kurang berkualitas sesuai ekspektasi pemerintah.

Kembali ke rencana pengiriman pakar hukum dari Belanda tersebut, Creutzberg menghadapi kesulitan dalam pengusulan nama-nama kandidatnya. Nama tersebut harus disetujui oleh Menteri Koloni yang saat itu dijabat oleh Simon de Graaff, seorang yang tergolong konservatif dalam menyikapi politik etis. Sejumlah nama dari kalangan Universitas Leiden tampaknya tidak cocok di mata Graaff. Universitas ini dinilai cenderung memberi ruang yang lebih luas untuk otonomi Hindia Belanda, sehingga juga kurang disukai di kalangan dunia usaha. Itulah sebabnya, kandidat dari Universitas Leiden, seperti Cornelis van Vollenhoven langsung tercoret dari daftar. Padahal, ia dikenal luas sebagai ahli hukum adat. Bukan hanya Menteri Koloni, bahkan Gubernur Jenderal Dirk Fock tidak menyukainya. Fock menganggap hukum adat adalah kendala di dalam pengembangan Hindia Belanda bermodel Barat sebagaimana diamanatkan oleh elemen ketiga politik etis.

Di awal tahun 1923, Creutzberg yang sedang cuti ke Belanda, telah membuat daftar sejumlah kandidat. Nama-nama ini digodok bersama dengan beberapa rekan kerjanya, juga hasil konsultasi dengan Menteri Koloni Simon de Graaff. Nama-nama itu adalah: (1) F.A. Molster, seorang pengacara dan guru besar hukum dagang dari Universitas Amsterdam (2) C.W. van der Pot, seorang guru besar hukum tata negara dari Universitas Groningen, (3) J.V. van Dijck, seorang pejabat tinggi Kementerian Kehakiman dan guru besar hukum pidana Universitas Amsterdam, dan (4) Paul Scholten.

Dua nama pertama mengundurkan diri. Kandidat ketiga tidak lolos tes kesehatan. Pilihan akhirnya jatuh ke guru besar Universitas Amsterdam, yakni Paul Scholten. Dilihat dari reputasi keilmuannya, Scholten adalah guru besar dalam hukum Romawi, lalu kemudian mengajar hukum perdata dan filsafat hukum. Jadi, ia sesungguhnya relatif tidak cukup mengenal Hindia Belanda. Ia berlayar dari Genoa (Italia) menuju ke Hindia Belanda pada awal tahun 1924.

Setelah pelayaran yang memakan waktu sekitar tiga minggu itu, pada tanggal 5 Februari 1924 Scholten pertama kali merapat di Hindia Belanda, tepatnya di kota Sabang (Pulau Weh, Aceh). Baru empat hari kemudian ia sampai di Batavia. Dalam catatan harian dan surat-menyurat dengan isterinya (Grietje Scholten-Fockema alias Griet) di Belanda, Scholten diketahui bertemu dengan banyak tokoh penting, baik selama perjalanan maupun sesampainya di Hindia Belanda.

Salah satu di antaranya adalah Hoesein Djajadiningrat, anak Bupati Serang. Ia seorang doktor hukum lulusan Universitas Leiden di bawah bimbingan Snouck Hurgronje. Saat itu Djajadiningrat bekerja sebagai penasihat di Biro Urusan Dalam Negeri (Bureau Inlandse Zaken) Pemerintahan Hindia Belanda. Perkenalan ini memberi kesan yang baik pada Scholten, sehingga tidak mengherankan apabila Djajadiningrat kemudian ditunjuk menjadi salah seorang pengajar Rechtshogeschool.

Kedatangan Scholten ini menarik perhatian pers. Dalam pemberitaan beberapa koran, misalnya Algemeen Handelsblad dan Java Bode, muncul pemberitaan negatif atas ide pendirian Rechtshogeschool yang sedang dijalankan oleh Scholten. Intinya, pers ini tidak percaya pada gagasan mendidik yuris-yuris Hindia Belanda, apalagi mengharapkan mereka memiliki kemampuan yang setara dengan yuris-yuris Eropa. Pandangan berbeda datang dari koran berbahasa Melayu, Neratja, yang justru memandang sudah saatnya orang-orang Indonesia diberi kesempatan menempuh pendidikan akademis dan pengadilan di Hindia Belanda diisi oleh hakim-hakim dari ras yang sama.

Selain sibuk dengan persiapan mendirikan sekolah tinggi hukum ini, Scholten menyempatkan diri untuk memberikan ceramah. Salah satu di antaranya diadakan pada tanggal 11 Maret 2024 di Huis des Satans di Buitenzorg (Bogor), yang dihadiri antara lain Gubernur Jenderal Fock. Ceramahnya diberi judul “Penemuan Hukum dalam Hubungan-Hubungan Hukum Perdata” (Rechtsvinding in Privaatrechtelijke Verhoudingen). Ceramah ini mengulas peranan fakta terhadap hukum. Salah seorang yang hadir, Van Asbeck, memuji isi ceramah ini dan membandingkan dengan miskinnya pemahaman serupa pada pakar-pakar hukum di Hindia Belanda.

Scholten tercatat dua kali bertandang ke Hindia Belanda. Pertama antara tanggal 14 Januari s.d. 3 Juni 1924, dan kemudian pada tanggal 1 September s.d. 28 Desember 1924. Pada kunjungan kedua, Scholten mengajak isterinya Griet untuk berlayar bersamanya. Scholten tampak menikmati keberadaannya selama di Hindia Belanda. Ia berkeliling ke banyak tempat, seperti Bandung, Garut, Solo, Jogja, Semarang, dan Surabaya. Ia juga pernah mengungkapkan keinginannya pergi ke Sumatera, yang sebenarnya juga terpenuhi seiring dengan persinggahan kapalnya di beberapa kota di Sumatera selama pelayaran dari dan ke Belanda. Kunjungan Scholten kali kedua ini juga dilakukan guna mempersiapkan pembukaan secara resmi Rechtshogeschool pada tanggal 28 Oktober 1924 berdasarkan Ordonansi tanggal 9 Oktober 1924.

Upacara pembukaan berlangsung meriah. Piagam pembukaan ditandatangani oleh Ketua Dewan Kurator Creutzberg, Ketua Fakultas Paul Scholten, dan Dirketur Pendidikan Van der Meulen. Pembukaan dilakukan oleh Gubernur Jenderal Dirk Fock yang hadir bersama dengan isterinya.

Dalam pembukaan itu, Scholten berkesempatan menyampaikan pidato. Ia menggunakan kesempatan ini untuk mempertegas makna kehadiran sekolah tinggi hukum ini bagi Hindia Belanda, termasuk bagi kalangan dunia usaha. Ia menekankan pentingnya hukum diterapkan dengan berangkat dari pengetahuan tentang masyarakat tempat hukum itu berlaku. Ia menyebutkan beberapa pengetahuan, seperti tentang etnologi, sosiologi, dan ekonomi akan memungkinkan kita menilai apakah suatu peraturan akan diterapkan. Sebab, menurutnya, hanya dengan itu hukum layak untuk diterapkan, dalam arti dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat di masyarakatnya sendiri. Hukum yang didatangkan dari Belanda baru dapat berkembang jika terjadi dalam kaitannya dengan kondisi dan pandangan masyarakat Hindia Belanda itu sendiri. Dari penuturan Scholten ini dapat dimaklumi apabila ia memberi tempat istimewa bagi pengajaran hukum adat di Rechtshogeschool.

Isi pidato Scholten ini dapat dipahami jika kita juga menelusuri isi nota yang pernah dikirimkannya kepada Gubernur Jenderal Fock tanggal 15 Maret 1924. Ia dengan tegas mengatakan bahwa hasil penelitiannya telah menegaskan tentang model pendidikan tinggi hukum di Hindia Belanda tersebut tidak mungkin dipersamakan atau mengikuti model pendidikan di Belanda. Untuk itu, ia memilih lima titik tolak: (1) pendidikan yang ditawarkan harus setara dengan studi hukum di universitas di Belanda, (2) [tetapi] pendidikannya tidak berambisi menghasilkan ilmuwan-ilmuiwan hukum, melainkan yuris-yuris yang berkualitas, (3) pendidikannya akan memberi perhatian pada ilmu-ilmu budaya karena hukum harus tertanam dalam masyarakat tempat hukum itu berlaku, (4) pendidikannya tidak perlu memilih model Barat atau Timur, tetap fokus pada hukum yang memang berlaku di Hindia Belanda yang mencakup kedua model itu, dan (5) secara pedagogis, materi pendidikan ini harus disusun mulai dari mudah ke yang sulit, dari pendekatan keterikatan ke pendekatan yang lebih bebas (hlm. 110).

Titik tolak kesetaraan yang disampaikan oleh Scholten ini dipandang berlawanan dengan gaya Universitas Leiden yang ketika itu masih ingin memonopoli pendidikan bagi yuris-yuris yang bekerja di Hindia Belanda. Scholten berharap kehadiran Rechtshogeschool di Batavia dapat melepaskan ikatan monopoli itu (hlm. 110-111).

Terlepas segala pro-kontra pendirian sekolah ini, Scholten dinilai sukses dalam menjalankan tugasnya, sehingga Ratu Belanda menganugerahinya penghargaan Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (Ksatria Orde Singa Belanda). Penghargaan ini disematkan oleh Gubernur Jenderal pada hari pembukaan Rechtshogeschool itu.

Kita dapat mencermati perjalanan Rechtshogeschool itu dan memberi sejumlah catatan. Dalam beberapa segi catatan ini dapat dianggap sebagai pandangan personal atas apa yang terbaca dari biografi karya Rogier Chorus ini.

Pertama, pendirian Rechtshogeschool memang dilatarbelakangi politik etis, tetapi penyikapan terhadap politik etis ini tidak seragam. Ada kelompok antipati yang muncul di parlemen dan pemerintahan di Belanda. Juga keberatan-keberatan dilontarkan oleh kelompok akademisi di universitas tertentu. Tidak terkecuali pemberitaan negatif dari media massa dan suara-suara sumbang para pebisnis. Pemilihan figur-figur sentral yang terlibat dalam pendirian sekolah tinggi hukum ini memperlihat peta dari kecenderungan penyikapan tadi. Demikian juga dengan atmosfer yang terbangun di komunitas bisnis di Hindia Belanda. Semua ini disadari sepenuhnya oleh Scholten. Oleh karena itu wajar apabila Scholten sampai mengungkapkan keheranannya mendapati ada kiriman karangan bunga ucapan selamat dari Perusahaan Pelayaran Kerajaan Belanda (Koninkljke Paketvaart-Maatschappij) pada hari pembukaan Rechtshogeschool (hlm. 147).

Nuansa politik etis dalam skema tiga elemen seperti disebutkan di awal tulisan ini tercetuskan dalam pidato Gubernur Jenderal di acara pembukaan tadi. Ia berkata, “Bangsa ini [maksudnya Hindia Belanda] harus dididik untuk mampu turut serta mengerjakan tugas-tugas pemerintahan dan bahwa generasi muda harus diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dalam bidang pekerjaan ini.”

Kedua, keputusan Scholten untuk pada akhirnya memastikan bahwa sekolah tinggi hukum yang didirikan di Batavia itu harus bercorak indo-sentris, merupakan pilihan yang tidak mudah. Ia mengambil keputusan ini setelah bertemu dan mendengar pandangan banyak pihak, baik dari pihak Belanda maupun orang-orang Indonesia sendiri. Kehadirannya secara fisik dalam waktu singkat di Hindia Belanda terbilang cukup intensif untuk sebuah pekerjaan besar, yakni mendirikan institusi pendidikan tinggi hukum di tanah kolonial.

Pandangan-pandangan primordial, seperti bahasa pengantar apa yang paling tepat digunakan di sekolah tinggi hukum itu, muncul juga sebagai isu yang mewarnai dinamika pendirian tersebut. Boedi Oetomo, yang selama ini kita kenal sebagai pencetus gerakan kebangkitan nasional, ternyata dalam pertemuannya dengan Scholten justru mengusulkan agar bahasa Jawa-lah yang diutamakan sebagai bahasa pengantar (hlm. 125). Usul yang datang dari pengurus Boedi Oetomo ini tidak dikabulkan, tetapi ada Kats sebagai lektor bahasa Jawa yang ditempatkan untuk mengajar. Artinya, bahasa Jawa (juga bahasa Melayu) memang diperhitungkan. Terlebih-lebih pendirian sekolah tinggi ini mendapat dukungan langsung dari sejumlah raja Jawa (Solo dan Jogja).

Bahasa Belanda pada akhirnya memang tetap dipilih untuk dijadikan bahasa pengantar. Dan, pada tahun-tahun pertama sekolah tinggi ini berjalan, kendala bahasa masih belum teratasi. Bahkan digambarkan hal ini telah mempengaruhi hubungan antara dosen-dosen dengan para mahasiswa mereka. Scholten mendapat laporan tertulis melalui korespondensi dengan sejumlah dosen, khususnya dengan Kollewijn dan Van Asbeck. Kollewijn dan Logemann dilaporkan sebagai dua sosok yang disukai mahasiswa. Ada gosip beredar tentang keluhan Van Kan soal gaji yang terlalu kecil diterimanya selama di Hindia Belanda, tetapi ia dinilai sangat baik dalam memberikan kuliah. Hal ini berbanding terbalik dengan Hoesein Djajadiningrat yang kuliah-kuliahnya dinilai membosankan. Kesan negatif terhadap Hoesein ini bertambah kuat ketika ia diminta menjadi orator dies pertama Rechtshogeschool. Pidato ilmiahnya dipandang tidak disiapkannya dengan baik (hlm. 160-161).

Cerita di atas menunjukkan bahwa Scholten memang hanya terlibat secara efektif di masa pendirian Rechtshogeschool tetapi tidak menangani secara langsung manajemen sekolah tersebut. Ia hanya menerima laporan melalui korespondensi dengan beberapa orang kepercayaannya. Namun, konsep indo-sentris yang ditanamkannya sejak awal terbilang tetap berjalan dan tidak dapat ditarik kembali ke arah berbeda. Hal ini dapat dipahami karena pada saat bersamaan gerakan nasionalisme di Hindia Belanda juga makin menguat.

Ketiga, kekhawatiran penyokong kolonialisme bahwa pendirian Rechtshogeschool ini akan kontra-produktif terhadap kelangsungan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda, pada akhirnya memang terbukti. Dengan meminjam istilah yang disampaikan oleh teman saya, Upik Djalins (yang secara intens meneliti keberadaan Rechtsschool dan Rechtshogeschool di Batavia), membuktikan bahwa akhirnya kaum “loyalis” terhadap kolonialisme harus tersingkirkan oleh arus zaman yang direpresentasikan oleh kaum “daya kritis”. Cukup banyak lulusan dari Rechtshogeschool ini kemudian menjadi tokoh-tokoh penting yang bertransformasi menjadi pahlawan-pahlawan kemerdekaan.

Ini berarti sejarah Indonesia telah mencatat bahwa Rechtshogeschool pernah ikut berkontribusi signifikan bagi kelahiran, sekaligus peletakan dasar-dasar bangsa dan negara ini. Dengan suksesnya tugas Scholten menjalankan tugas pendirian Rechtshogeschool (sampai kemudian dinonaktifkan pada tahun 1942 seiring dengan pendudukan tentara Jepang), Sang “Ksatria Orde Singa Belanda” itu setidaknya telah menorehkan jejaknya meluruskan arah politik etis yang lebih hakiki, menjauh dari tiga elemen dasarnya. (***)

Sumber foto: Tempo, edisi khusus hari kemerdekaan (2014: 66)

Sumber foto: Tempo, edisi khusus hari kemerdekaan (2014: 66)

Comments :