LARANGAN BERMEDIA SOSIAL DAN PERUBAHAN CARA PANDANG

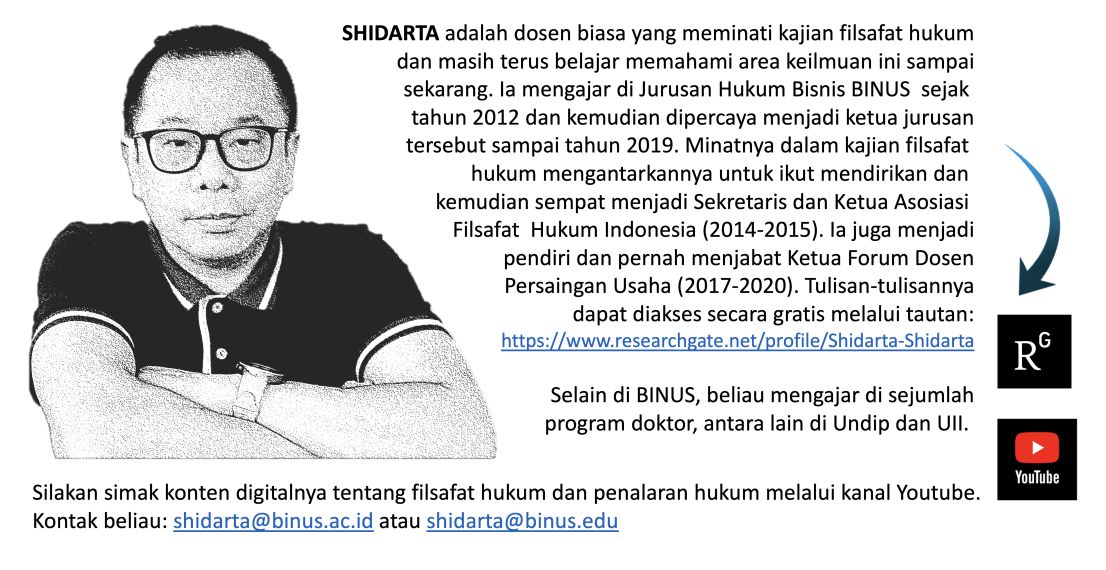

Oleh SHIDARTA (Desember 2024)

Pada tanggal 28 November 2024 Senat Australia menyetujui suatu kebijakan baru, yakni melarang anak-anak berusia di bawah 16 tahun bermedia sosial. Peraturan ini memang belum berlaku efektif karena DPR di sana masih harus menyetujui beberapa amandemen yang diusulkan. Setelah pengesahan penuh, platform media sosial akan diberikan waktu satu tahun untuk mengimplementasikan sistem verifikasi usia pengguna. Sistem verifikasi yang dimaksud menyangkut analisis biometrik wajah dan pelacakan perilaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan tanggung jawab pencegahan akses anak-anak ke media sosial tetap berada pada perusahaan penyedia platform, bukan justru dibebankan kepada orang tua.

Alasan yang pro terhadap peraturan tersebut tentu mengatasnamakan perlindungan terbaik bagi anak-anak. Risiko bermedia sosial bagi anak-anak memang tidak tanggung-tanggung. Mereka rentan terhadap perundungan siber, juga kerap menjadi mangsa dari konten-konten berbahaya dan predator daring. Data pribadi mereka juga kerap dieskploitasi oleh perusahaan-perusahaan bisnis berbasis teknologi informasi. Aturan yang diklaim sebagai salah satu yang bakal paling ketat di dunia itu tentu akan langsung menyasar platform besar seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan X (sebelumnya Twitter). Jika melanggar, mereka bakal diancam dengan denda hingga A$49,5 juta ($32 juta).

Pihak yang kontra terhadap peraturan demikian berdalih bahwa larangan seperti di atas tidak bakal efektif. Pertama, proliferasi platform media sosial pada anak-anak, sudah sangat signifikan, sehingga mereka tidak mudah dijauhkan dari aktivitas bermedia sosial. Menurut statistik, saat ini tercatat 26% populasi global di bawah usia 15 tahun terlibat aktif dalam aktivitas daring (Nawaila et al., 2021). Kedua, larangan tersebut juga bakal mudah diterobos, misalnya dengan menggunakan VPN atau dengan cara memberikan informasi palsu saat mengakses media sosial.

Terlepas dari pro-kontra demikian, kita di Indonesia seharusnya mulai menghidupkan perbincangan yang sama mengenai bahaya bermedia sosial bagi anak-anak. Perbincangan yang kritis justru sangat dibutuhkan, dengan mengangkat data riil yang terjadi di lapangan. Apabila media sosial dipandang menjadi penyebab penurunan kesehatan mental, maka beban pertanggungjawabannya juga harus mulai diarahkan lebih besar ke perusahaan media sosial, bukan ke orang tua atau masyarakat pengguna.

Belajar dari apa yang dilakukan oleh Australia, Pemerintah Indonesia sangat perlu mengubah cara pandang demikian. Sayangnya, perubahan cara pandang ini masih belum teridentifikasi sampai saat ini. Sebagai contoh, sambutan yang diberikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) baru-baru ini tatkala menghadiri Program Kesehatan Mental TikTok bersama World Health Organization (WHO) Indonesia (Kota Tua, Jakarta, awal November 2024), masih berfokus pada himbauan pemanfaatan media digital dilakukan secara bijak karena memiliki peran penting dalam pengelolaan kesehatan mental remaja. Namun yang juga tidak kalah pentingnya, ujarnya, adalah saling mendukung antara individu, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental yang baik. Hal ini menjadi prioritas utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Sistem verifikasi adalah contoh dari arsitektur teknologi yang harus ikut dijadikan materi muatan regulasi terkait pemanfaatan media sosial oleh masyarakat. Teknologi tersebut menggunakan algoritma pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas dan usia pengguna, yang merupakan bagian dari desain sistem yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap perlindungan anak di bawah umur dari konten yang tidak sesuai. Seperti disampaikan oleh Lawrence Lessig, arsitektur teknologi adalah salah satu dari empat modalitas regulasi yang membentuk perilaku individu dalam masyarakat, di samping hukum, norma sosial, dan pasar. Arsitektur teknologi mengacu pada struktur teknis yang mengatur bagaimana suatu sistem berfungsi dan bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengannya. Mengingat demikian krusial peranannya, maka arsitektur demikian tidak boleh dibiarkan dikembangkan lalu diterapkan begitu saja tanpa pengawasan dan uji coba berkenaan dengan tingkat keamanannya, khususnya bagi pengguna anak-anak.

Dengan perkataan lain, kewajiban verifikasi yang mumpuni terhadap pengguna media sosial adalah wujud konkret dari perubahan cara pandang pemerintah suatu negara dalam rangka melindungi anak-anak dari bahaya bermedia sosial. Kewajiban ini harus dijalankan oleh penyedia platform dengan ancaman sanksi yang serius. Pemerintah Australia sudah keluar dari cara pandang bahwa kewajiban ini adalah semata beban orang tua atau masyarakat pengguna media sosial, sehingga perusahaan dapat lepas tangan begitu saja. Perubahan itu terjadi, dari semula titik berangkatnya berperspektif “Caveat Emptor” (let the buyer beware), kini dibuah menjadi “Caveat Venditor” (let the seller beware).

Kini saatnya kita juga ingin mendengar ada pernyataan bernada sama kritisnya dari pejabat kita, seperti yang disuarakan oleh Perdana Menteri Australia, “Social media is doing social harm to our young Australians and I am calling time on it. The safety and mental health of our young people has to be a priority!” Dalam konteks perlindungan terhadap anak-anak, Kementerian PPPA seharusnya adalah otoritas yang berada di barisan terdepan untuk mempelopori kekritisan ini. (***)

Comments :