MEREFLEKSIKAN KEMBALI MAKNA “BANGSA”

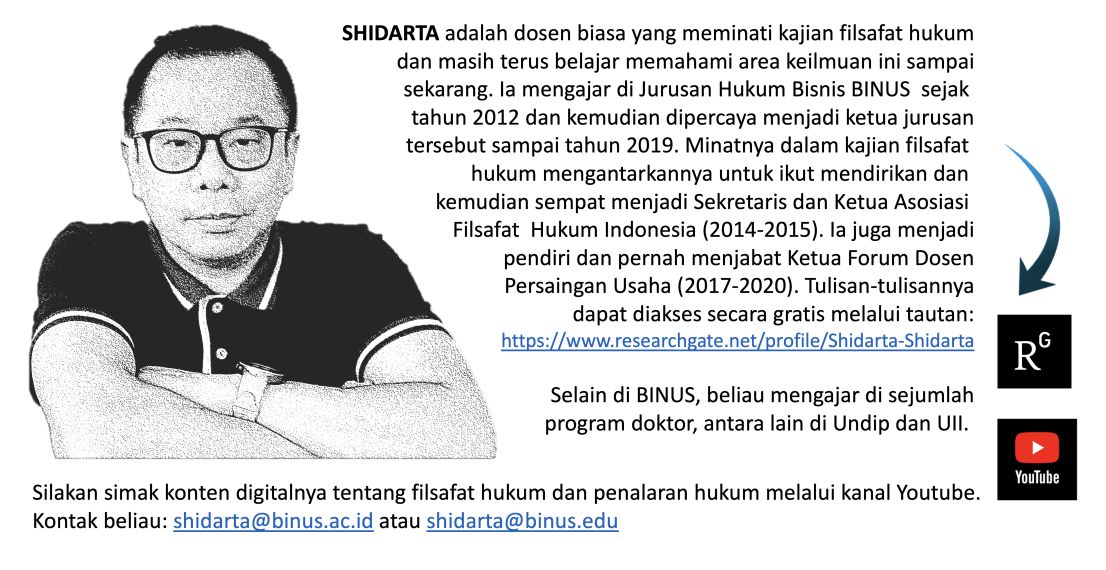

Oleh SHIDARTA (Juni 2024)

Tanggal 1 Juni 2024, kita memperingati hari [lahirnya] Pancasila. Saya kira, ini momentum yang bagus untuk merefleksikan kembali makna ber-Pancasila, khususnya makna berbangsa bagi kita semua: Warga Bangsa Indonesia.

Apakah bangsa itu? Qu’est ce qu’une nation? Demikian pertanyaan yang disampaikan oleh Ernest Renan dalam orasi diesnya pada tanggal 11 Maret 1882 di Universitas Sorbonne, Prancis. Naskah pidato ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Salah satunya dalam bahasa Indonesia oleh Prof. Mr. Sunario, seorang pelaku sejarah nasional dan founding fathers bangsa Indonesia. Jawaban terhadap pertanyaan di atas dijawab lugas oleh Renan dengan mengatakan bahwa bangsa adalah sekelompok masyarakat yang memiliki “Le désir de vivre ensemble” (kehendak untuk hidup bersama). Kehendak untuk hidup bersama itu didasarkan pada perasaan senasib sepenanggungan.

Dalam buku Renan versi bahasa Indonesia tersebut, ada dua tambahan naskah pidato yang di kemudian hari dilampirkan oleh Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartonno, S.H. (puteri Prof. Mr. Sunario) untuk melengkapi edisi cetak ulang karya Renan oleh Penerbit Alumni Bandung tahun 1994, Naskah tambahan itu diambil dari dua pidato Prof. Dr. Mr. Mohammad Yamin di dalam Kerapatan Pemoeda-Pemoeda Indonesia di Jakarta tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Sebagaimana diketahui, kerapatan (kongres) itu ditutup dengan deklarasi para pemuda dengan menggaungkan “Sumpah Pemuda” untuk bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu. Sesuai dengan rekomendasi kongres, segala keputusan para pemudia ini diharapkan disebarkan seluas-luasnya melalui berbagai saluran. Untuk alasan itu pula, maka naskah pidato Yamin inipun telah diterbitkan oleh koran berbahasa Indonesia, tidak lama setelah kongres berakhir.

Hal yang menarik adalah bahwa para pemuda kita yang hadir di dalam Kongres Pemuda tersebut ternyata menggunakan pikiran Renang terkait pemaknaan tentang bangsa. Hal ini menunjukkan betapa luas dan kaya bacaan para pejuang dan intelektual muda bangsa kita pada masa itu. Yamin mengutip Renan di dalam naskah pidatonya. Dalam ejaan aslinya, ucapan Yamin itu tertulis sebagai berikut: “Beginilah kata Ernest Renan jang menerangkan pada ertinja dalam perkara mendjadikan natie. Dasarnja ialah tersimpan dalam sedjarah, dan terbajang-bajang oentoeng dan nasib jang ditanggoeng bersama-sama.” Melalui kutipan singkat pidato Yamin itu, kita dapat membayangkan situasi dan kondisi Hindia Belanda pada tahun 1928, tatkala secara realitas kelompok-kelompok masyarakat masih tercabik-cabik akibat politik pecah-belah yang konsisten dijalankan kaum penjajah, dan para arah sebaliknya kita juga mencermati bagaimana hebatnya proyeksi yang telah disampaikan oleh para pemuda kita untuk masa depan bangsa yang akan mereka bangun ke depan.

Selain Yamin, tentu ada banyak nama yang juga berpandangan serupa. Soekarno, salah satu dari mereka. Soekarno memberi perhatian yang sangat besar tentang prinsip Kebangsaan Indonesia sebagai dasar Indonesia merdeka. Hal ini tercermin dari pidato beliau dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945. Selain Renan, Soekarno juga menukil pernyataan Otto Bauer, bahwa sebuah bangsa adalah persatuan komunitas yang senasib dan memiliki kesamaan sejarah.

Pada titik ini, sekali lagi—kita cukup beruntung memiliki tokoh-tokoh bangsa yang berwawasan luas sehingga mampu memberi landasan yang kuat tentang hakikat kebangsaan kita. Mereka menyadari bahwa Hindia Belanda yang dihuni saat itu adalah medan jelajah yang luas dan sangat ber-bhinneka dalam segala aspek. Mereka ingin semua anak bangsa dapat mengatasi tantangan kebhinnekaan dan tidak justru menjadikannya sebagai faktor kelemahan atau melemahkan.

Menjelang Indonesia merdeka dan ketika konstitusi tertulis (undang-undang dasar) diformulasikan, isu tentang perkauman disinggung namun tidak dalam semangat menganakemaskan satu puak tertentu. Benar bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam versi awalnya menyebut kata-kata “Indonesia asli” namun praktis saat itu ketentuan ini relatif disepakati dengan permakluman atas segala latar belakang yang menjadi asbabun nuzul-nya. Ada kebutuhan pragmatis yang harus mereka akomodasi dengan bunyi teks seperti itu. Namun, para penyusun naskah konstitusi kita tidak pernah ingin melangengkan satu pasal pun di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dengan pesan bahwa undang-undang dasar itu tidak cukup hanya dibaca teksnya, melainkan harus diselidiki juga bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari undang-undang dasar tersebut.

Undang-undang dasar, menurut pembentuk konstitusi kita, hanya memuat aturan-aturan pokok. Di sisi lain, disadari bahwa kehidupan masyarakat dan negara Indonesia terus berubah. “Kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan ini, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah,” demikian bunyi Penjelasan UUD 1945 yang saat ini merupakan interpretasi historis atas konstitusi kita.

Kita juga beruntung tidak mengalami kesulitan yang dihadapi banyak negara terkait polarisasi perkauman mereka. Negeri jiran kita, Malaysia, adalah salah satu contoh yang menarik untuk dapat kita perbandingkan! Konstitusi negara tersebut mencantumkan di Pasal 153 yang memberi hak istimewa kepada kaum bumiputera di atas kaum lainnya. Pasal ini juga dikunci dengan pasal lainnya agar tidak boleh sampai diubah. Sebagai tindak lanjutnya, negara kemudian menerapkan kebijakan yang diklaim sebagai “diskriminasi positif” (affirmative action) di bidang pendidikan, pekerjaan, dan izin bisnis. Tujuannya terkesan mulia, yakni agar perpaduan (integrasi) kaum-kaum di negeri Semanjung Malaya itu dapat cepat diwujudkan. Bahkan, dalam setiap kabinet selalu disiapkan satu portofolio untuk menteri perpaduan. Namun, pilihan kebijakan afirmatif yang berkepanjangan itu ternyata telah melewati berlipat-lipat generasi tanpa kepastian di mana ujungnya. Sentimen untuk mempertahankan tindakan afirmatif seperti itu juga tidak kunjung surut, malahan justru terkesan menguat. Demonstrasi sebagian besar mahasiswa di sebuah universitas terkenal di Malaysia untuk menolak dibukanya program studi bagi mahasiswa non-bumiputera, marak baru-baru ini. Pendidikan di tingkat universitas pun ingin dibiarkan eksklusif untuk satu kaum tertentu saja. Alasan penolakan itu adalah karena mereka ingin Pasal 153 Konstitusi tetap dipertahankan sebagai prinsip harga mati yang tidak bisa diutak-atik. Jadi, pada akhirnya kebijakan afirmatif di Malaysia yang tidak didesain dan berlangsung terus tanpa batas waktu seperti itu, ternyata bukan lagi sebuah diskriminasi positif, tetapi sudah berubah menjadi diskriminasi negatif.

Saya ingat, dalam suatu perjalanan ke Malaysia beberapa tahun yang lalu, saya diajak memutar satu jalan yang melewati sebuah gedung pemerintahan di kota Penang. Pengemudi dari mobil jasa online yang saya tumpangi kebetulan seorang warga setempat, keturunan Tamil. Tanpa saya tanya, ia menjelaskan tentang gedung itu. Dalam bahasa Inggris, ia mengutarakan bahwa gedung itu adalah tempat pusat pemerintahan di negara bagian itu, tetapi jika kita masuk ke dalamnya, tidak akan kita temukan pegawai yang bukan puak melayu. “Tidak ada kaum kami yang bekerja di sana,” ujarnya sedih. Saya terdiam dan menelan ludah! Boleh jadi ia keliru, atau kurang data, tetapi saya berusaha memahami perasaannya sebagai warga Malaysia, seorang sopir “kereta” dengan penghasilan pas-pasan yang mungkin bermimpi agar anak atau cucunya dapat juga berkantor di gedung itu. Ia juga membandingkan nasib keluarganya dengan warga pendatang dari Indonesia yang baru beberapa tahun tinggal di sana, dan menikmati status istimewa berkat Pasal 153 Konstitusi. Waktu mendengar cerita ini, saya juga langsung teringat pada “Le désir de vivre ensemble”-nya Renan.

Indonesia tentu belum saatnya berjumawah telah berhasil mengatasi isu perkauman di negeri ini. Namun, menjelang usia negeri kita yang mendekati delapan dasawarsa, setidaknya kita boleh bersyukur bahwa paling tidak, secara historis para pendiri bangsa kita tidak pernah terpikirkan untuk menempatkan satu landasan konstitusional yang mengistimewakan satu anak bangsa di atas anak bangsa yang lain. Kita ingin semua komponen bangsa ini menjaga marwah yang merekatkan tali kebangsaan kita. Soekarno menggunakan terminologi yang sangat cerdas untuk menggantikan “Le désir de vivre ensemble” dari Renon. Beliau menyebutnya “gotong-royong”. Semangat bergotong royong ini tidak boleh sampai kita lupakan agar tidak ada seorangpun warga negara kita yang sampai kehilangan harapan seperti cerita sopir mobil di atas…

Selamat hari [lahir] Pancasila! (***)

Comments :