PEMILARAN PANCASILA

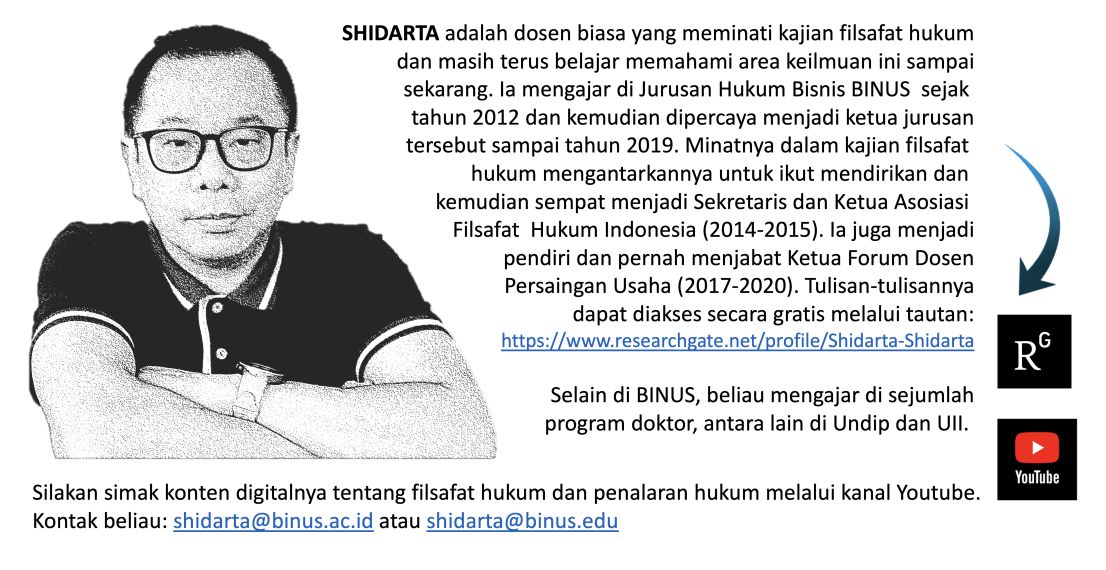

Oleh Shidarta (Maret 2024)

Pada bulan ini saya menghadiri sebuah acara diskusi melalui platform zoom, membahas satu isu tentang apakah Pancasila tepat disebut sebagai pilar berbangsa dan bernegara. Saya sudah cukup lama mendengar polemik terkait perihal yang satu ini dan baru tersadarkan bahwa isu tersebut rupanya lumayan menarik untuk direnungkan, khususnya berkenaan dengan alasan di balik penolakan sedemikian keras dari sejumlah komponen bangsa atas pandangan Pancasila sebagai pilar.

Rasa penasaran membawa saya mencari tahu apa saja keberatan terhadap label “pilar” yang disematkan pada Pancasila. Hasil dari penelusuran itu justru mengantarkan saya pada lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Sebagai langkah pembuka, saya menemukan beberapa proposisi kunci yang menunjukkan alasan-alasan keberatan tersebut.

Pertama, ada pandangan bahwa apabila Pancasila didudukkan sebagai pilar maka hal itu akan mendegradasikan Pancasila tersebut, yang selama ini diposisikan sebagai dasar negara. Dianalogikan, misalnya, bahwa dasar negara itu sebagai fondasi sebuah rumah dan pilar adalah tiang dari rumah itu. Asumsinya, fondasi lebih utama daripada tiang.

Kedua, oleh karena terdapat tiga pilar lain yang disebutkan berdampingan dengan Pancasila, yakni Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penyamaan mereka ke dalam satu status yang sama sebagai pilar, akan sangat membingungkan.

Ketiga, keberatan terhadap pelabelan Pancasila sebagai pilar sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 100/PUU-XI/2013, berupa pengujian terhadap Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dua dalih yang disebutkan di atas juga dijadikan alasan oleh para pemohon dan kemudian sudah diputuskan oleh majelis hakim konstitusi bahwa frasa empat pilar berbangsa dan bernegara dalam ayat itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, apabila kita menghormati putusan tersebut, seharusnya label “pilar” ini tidak lagi digunakan.

Keempat, secara empiris diketahui bahwa pasca-putusan Mahkamah Konstitusi itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih tetap menjalankan program sosialisasi empat pilar ini, dan kegiatan itu dilakukan dengan mengunakan anggaran negara.

Alasan keempat akan lebih tepat apabila dijawab sendiri oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga tidak menjadi bagian dari pembahasan dalam tulisan ini. Oleh karena alasan pertama dan kedua sudah menjadi bagian dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013, maka pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut sangat perlu ditelisik lebih jauh. Pada intinya, pendapat Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

… Permasalahan konstitusional muncul oleh karena materi muatan pasal a quo tidak hanya berupa materi pendidikan politik semata, melainkan memberikan pengertian juga bahwa keempat materi pendidikan politik dimaksud dalam pasal a quo didudukkan dalam posisi yang sama dan sederajat, yakni sebagai pilar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Hal terakhir inilah yang sesungguhnya merupakan argumentasi penting dalam permohonan pengujian konstitusionalitas pasal dalam Undang-Undang a quo, sehingga menurut para Pemohon Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945 alinea keempat;

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “pilar” memiliki tiga arti, yaitu, Pertama, tiang penguat; Kedua, dasar (yang pokok); induk; dan Ketiga, Kap tiang berbentuk silinder pejal atau berongga untuk menyangga balok geladak atau bagian konstruksi lain di kapal. Dari ketiga arti tersebut, dua yang pertama merupakan arti yang bersifat umum dan satu yang terakhir merupakan arti yang bersifat khusus, yaitu untuk konstruksi kapal. Berdasarkan arti yang pertama, frasa empat pilar berarti empat tiang penguat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan arti yang kedua, frasa empat pilar berarti empat dasar yang pokok atau induk dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, terkait dengan keempat materi pendidikan politik tersebut berarti mendudukkan keempatnya sama dan sederajat sebagai tiang penguat, dasar yang pokok atau induk dalam berbangsa dan bernegara. Hal demikian, menurut Mahkamah dari perspektif konstitusional adalah tidak tepat. Sebab, keempat materi pendidikan politik tersebut sebenarnya seluruhnya telah tercakup dalam UUD 1945 yaitu Pancasila sebagai suatu istilah atau nama, meski di dalam Pembukaan UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit, namun manakala merujuk pada isi yang terkandung di dalamnya Pancasila adalah dasar negara [vide Pembukaan UUD 1945 alinea keempat]; UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang dasar ini, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.”]; Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang terdapat pada lambang negara, Garuda Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A UUD 1945 yang menyatakan, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.”; dan NKRI adalah bentuk susunan pemerintahan yang menjadi cita negara dan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang menyatakan, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”, dan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”; …

… Menurut Mahkamah, pendidikan politik berbangsa dan bernegara tidak hanya terbatas pada keempat pilar tersebut, melainkan masih banyak aspek lainnya yang penting, antara lain, negara hukum, kedaulatan rakyat, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam melakukan pendidikan politik, partai politik harus juga melakukan pendidikan politik terhadap berbagai aspek penting dalam berbangsa dan bernegara tersebut. Menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar selain mendudukkan sama dan sederajat dengan pilar yang lain, juga akan menimbulkan kekacauan epistimologis, ontologis, dan aksiologis sebagaimana diuraikan di atas. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila dalam makna yang demikian itu;

Ada pandangan bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan di atas tidak sebatas menghilangkan kekuatan mengikat Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dampak dari putusan ini dipandang telah menanggalkan keabsahan labelisasi “pilar” terhadap Pancasila. Namun, benarkah esensi dari putusan tersebut berkata demikian? Kita akan menelisik jawabannya dengan lebih hati-hati.

Mari kita berandai-andai. Apabila Pancasila disebutkan sebagai pilar berbangsa dan bernegara, namun pelabelan ini disematkan secara independen, dalam arti tidak bersama-sama dengan tiga yang lainnya (UUD, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI), apakah suara-suara keberatan ini akan muncul juga?

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 sama sekali tidak memberi definisi mengenai kata “pilar” ini. Sebagai jalan keluarnya, kita menilik ke pemaknaan leksikal. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu makna kata “pilar” merupakan kiasan yang berarti “dasar (yang pokok); induk” (lihat edisi ke-3, 2005, hlm. 873). Sebagai contoh, ditunjukkan kalimat: “Partai itu disederhanakan menjadi tujuh organisasi pilar.” Oxford Advanced Learner’ Dictionary juga mendefinisikan kata “pillar” sebagai “A basic part of feature of system, organization, belief, etc.” (lihat edisi ke-8, 2020, hlm. 1108). Semua pengertian di atas mengacu pada fungsi, bukan status. Dengan pengertian leksikal seperti itu, artinya cukup logis untuk mengatakan bahwa Pancasila itu secara fungsional adalah dasar [dalam kehidupan] berbangsa dan bernegara. Dan kata “pilar” merepresentasikan makna tersebut.

Kamus-kamus di atas memberi makna fungsional untuk pilar sebagai tiang penguat, sehingga kita dapat mengatakan pilar adalah dasar atau tiang penguat suatu sistem, organisasi, atau keyakinan. Pemaknaan di atas tidak mempertentangan fungsi yang dijalankan antara dasar dan tiang.

Mari kita perjelas hal di atas dengan membuat analogi. Saya ingat, sejak di bangku sekolah, guru agama saya juga mengatakan bahwa salat (kata baku dalam bahasa Indonesia untuk “sholat”) adalah tiang agama. Saya paham bahwa ia menyandarkan pendapatnya itu dari Hadits Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keraguan kita akan kebenarannya. Saya juga tahu bahwa pada kesempatan lain ia juga mengajarkan bahwa [mendirikan] salat itu adalah rukun Islam yang kedua. Saya tidak cukup kritis ketika itu untuk menanyakan, apakah dengan menyimpulkan salat sebagai tiang agama, berarti kita menempatkannya lebih rendah daripada sebagai rukun agama, atau sebaliknya?

Senyampang kita mengatakan bahwa kedua-duanya benar adanya, maka tentu kita mendasarkan pada argumen bahwa masing-masing bergantung pada konteks pembicaraannya. Dalam konteks tertentu salat itu berfungsi sebagai tiang agama, sehingga meninggalkan salat berarti meruntuhkan bangunan agama. Dalam konteks lain, [mendirikan] salat juga rukun agama, yakni unsur keabsahan yang mutlak harus ada. Di sini tidak ada sebutan yang keliru karena kita menempatkan mereka pada dua fungsi yang sama benarnya, bergantung konteks. Tolok ukur konteks juga dapat dicermati dari ragam bahasa dan media pembicaraannya. Ragam bahasa undang-undang, misalnya, berbeda dengan ragam bahasa sastra, apalagi disampaikan melalui media pembicaraan tertentu, yakni sebagai ragam lisan atau ragam tulis.

Sejauh yang dapat dilacak dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang dikutip di atas, Mahkamah tidak setuju dengan penggunaan kata “pilar” tersebut apabila berakibat pada penyamaan kedudukan Pancasila dengan diposisikan sama derajatnya dengan pilar-pilar lainnya. Dengan perkataan lain, dengan menempatkan keempatnya sebagai satu rangkaian penyebutan, maka akan berpotensi untuk memaknai mereka sebagai satu level yang sama. Nah, dengan penyebutan mereka semua sebagai “pilar” berbangsa dan bernegara, mana fungsi dari “pilar” itu yang direndahkan dan mana yang justru ditinggikan? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan demikian karena memang persoalannya sudah beralih ke polemik tentang status, bukan kontekstual-fungsional.

Jika kita perhatikan, Mahkamah Konstitusi pun tidak konsisten dalam mengambil sikap tentang hal ini. Urusan pemeringkatan (leveling) adalah persoalan status yang melekat pada institusi yang berwenang membentuk dan memberlakukannya. Teori Jenjang dari Kelsen dan Nawiasky mengajarkan kita tentang hal ini. Artinya, apabila persoalan tingkatan status inilah yang ingin dibahas, maka Mahkamah seyogianya melihat apakah penetapan Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI didasarkan pada kewenangan dari otoritas yang sama atau berbeda. Otoritas yang berbeda kedudukan dan kewenangannya akan menentukan status produk hukum yang dikeluarkannya. Hal ini luput dari pertimbangan Mahkamah.

Boleh jadi, penggagas dan pembentuk Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tidak pernah menduga bahwa kata “pilar” yang mereka gunakan telah memberi persepsi bahwa kata ini adalah ragam bahasa undang-undang dengan makna sangat spesifik. Alhasil, pembentuk undang-undang tidak merasa perlu untuk mendefinisikan kata “pilar” di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2011. Padahal, dengan definisi yang tegas, seharusnya dapat dipastikan apakah denotasinya mencakupi atau tidak mencakupi Pancasila di dalamnya. Pembentuk undang-undang barangkali sengaja tidak membuat norma definisi karena menganggap kata “pilar” cukuplah dipahami secara umum, misalnya dengan mengacu pada KBBI. Tidak disadari bahwa kompleksitas permasalahan justru bermula di sini!

Komunitas ahli hukum sebenarnya sudah sangat terbiasa memakai label lain untuk dilekatkan pada Pancasila, terlepas apakah dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam undang-undang. Hal ini juga dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan berbagai predikat untuk Pancasila, yakni Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara. Tentu kita dapat menambahkan label lain lagi, seperti sumber dari segala sumber hukum [negara], sumber tertib hukum [negara], cita negara (staatsidee), cita hukum (rechtsidee), perjanjian luhur bangsa, Leitstern (bintang pemandu), bahkan ada yang berani menyebutnya sebagai Grundnorm. Kita dapat mempertanyakan sekarang apakah sebutan-sebutan itu mengacu kepada fungsi atau status (pemeringkatan)?

Apabila kita mengamini semua sebutan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi itu, maka kita layak mempertanyakan: benarkah semuanya menempatkan Pancasila sederajat (berada dalam satu status dan tingkatan yang sama)? Dengan memastikan Pancasila sebagai “dasar negara” dan dijadikan sebagai patokan (sebagaimana diajukan dalam putusan tersebut), maka apakah aneka ragam sebutan itu juga tidak berpotensi mendegradasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Padahal, kita tahu bahwa Pancasila sebagai Leitstern jelas tidak akan sama posisinya dengan Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm. Pancasila sebagai cita negara juga tidak akan sama dengan Pancasila sebagai cita hukum. Bahkan, penempatan Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm juga layak diperdebatkan ketepatannya karena norma dasar dalam teori Kelsen tidak pernah dibuat, melainkan dipersangkakan ada dalam sistem hukum positif suatu negara. Demikian juga pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa Pancasila [hanya] dirumuskan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, juga dapat dipertanyakan akurasinya (selami hakikat dari makna bunyi Penjelasan UUD, yang menyatakan: “Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya”). Hal ini menunjukkan kajian kita tentang Pancasila belum benar-benar tuntas dalam memastikan ketepatan klaim-klaim tersebut.

Bagi pengkaji hukum, posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara itu memang memungkinkan Pancasila untuk diderivasi dengan label berbeda-beda, sepanjang semuanya berkonotasi positif. Hal itu dapat terjadi karena optik yang digunakan adalah kacamata fungsi, bukan status. Dalam perspektif fungsi, yang lebih berperan adalah aspek kegunaannya secara substansial. Jika kita mengilustrasikan Pancasila sebagai lingkaran yang paling luas (primer), dan di dalamnya terdapat lingkaran-lingkaran lain yang lebih kecil (sekunder), lantas lebih kecil (tersier), dan lebih kecil lagi (kuarterner), maka substansi Pancasila berarti harus ada di dalam fungsi semua lingkaran-lingkaran itu. Ironisnya, dari sisi ini Mahkamah Konstitusi malahan menempatkan UUD pada lingkaran yang paling luas, dengan mengatakan bahwa materi UUD sudah mencakup keempat “pilar” lainnya.

Jadi, secara substansial dan fungsional, seharusnya tidak ada urusan untuk mengatakan bahwa fungsi kuarterner itu lebih rendah derajatnya daripada fungsi tersier, lalu fungsi tersier lebih rendah daripada fungsi sekunder, dan fungsi sekunder lebih rendah dari fungsi primer. Hal yang lebih tepat adalah bahwa fungsinya memang lebih spesifik, tetapi–sekali lagi–tidaklah lebih rendah. Bahkan, bukankah dalam ilmu perundang-undangan, fungsi yang lebih spesifik (spesial) kerap mengalahkan fungsi yang lebih general?

Sangat mungkin inti permasalahan pemilaran Pancasila ini sebenarnya bukan soal penyematan kata “pilar” itu sendiri pada Pancasila karena secara leksikal kita tidak melihat ada persoalan. Selain itu adalah logis untuk mengatakan bahwa Pancasila memang secara fungsional adalah dasar dan tiang penguat dalam berbangsa dan bernegara. Lain halnya jika kata “pilar” ini ingin didefinisikan secara rigid, dan diberi konotasi dengan status tertentu. Dengan perkataan lain, persoalan utamanya adalah kegagalan kita menemukan nomenklatur yang tepat untuk menampung keempat materi pendidikan politik dalam Undang-Undang Partai Politik yang terlanjur disebut “pilar” itu. Nah, jika bukan kata “pilar,” lalu apakah ada usulan kata lain yang lebih tepat, yang tidak berkonsekuensi membawa kekacauan epistemologis, ontologis, dan aksiologis, seperti disinyalir oleh Mahkamah Konstitusi?

Sayangnya, Mahkamah Konstitusi tidak membuat tawaran apapun untuk mencari terminologi baru itu. Alih-alih membuat tawaran, Mahkamah Konstitusi bahkan secara demonstratif menyeberang dari bunyi putusannya sendiri dengan ikut menyelenggarakan sosialisasi empat pilar ini bersama-sama dengan MPR (lihat acara sosialisasi tanggal 18 November 2020 (dengan mengklik tautan ini). (***)

Comments :