GENERALISASI KONSEP HUKUM DAN SKANDAL BAGI FILSAFAT

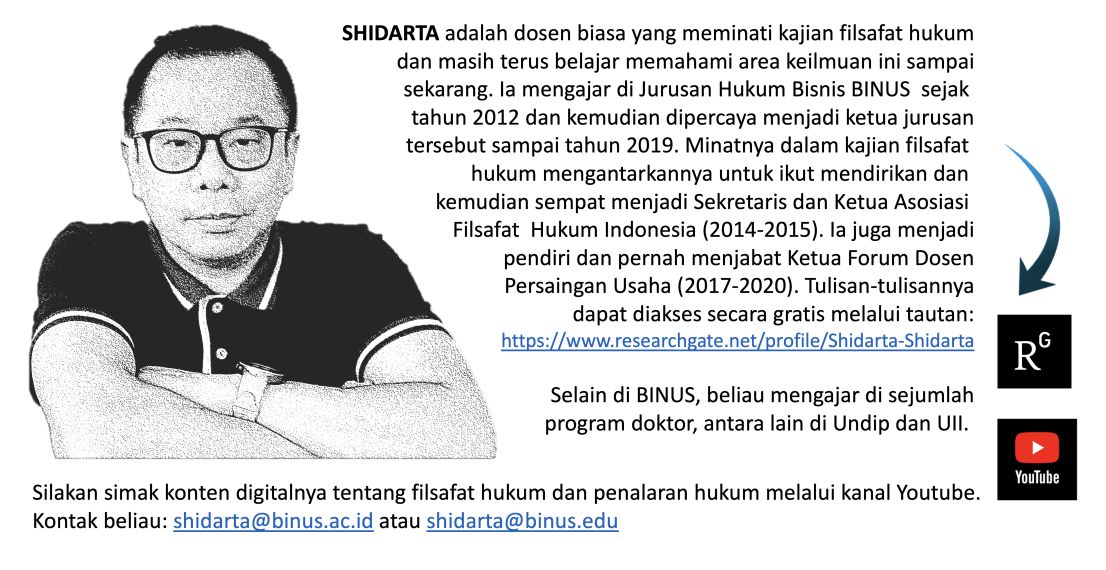

Oleh SHIDARTA (Desember 2023)

Kita mungkin pernah bertemu dengan orang asing yang sangat terkesan dengan Indonesia dan ia menyatakan bahwa orang-orang Indonesia itu sangat ramah dan bersahabat. Kesan demikian sangat mungkin kita dapat melalui pembuktian statistik, misalnya dengan cara menanyakan kesan tersebut kepada 10 orang warga negara asing, dan besar kemungkinan kita akan mendapati sekitar 80% berpendapat demikian. Artinya, kita akan menemukan kebenarannya melalui pembuktian statistik.

Kita tentu sangat sadar bahwa kebenaran statisik demikian tidak sama dengan kebenaran universal. Selalu saja ada orang-orang Indonesia yang tidak ramah, bahkan cenderung ingin menang sendiri. Bukti demikian dapat dengan mudah ditemukan di jalan raya ketika, misalnya, pengemudi saling serobot dan tidak menghormati hak sesama pengguna jalan. Namun, sepertinya kita harus menyingkirkan dulu kesan yang kurang baik ini demi sebuah generalisasi yang lebih positif.

Intinya, kita dapat menyatakan bahwa generalisasi bukanlah sebuah pencarian kebenaran universal. Generalisasi adalah sekadar pencarian kebenaran yang paling dominan untuk dapat dipegang dalam acuan konteks tertentu. Dominasi itu dapat ditelusuri melalui pembuktian statistik.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, kita mendiskusikan problematika generalisasi ini sebagai persoalan tersendiri. Generalisasi sangat erat bersinggungan dengan konseptualisasi. Ada banyak jenis dan bentuk tempat duduk, namun semuanya dapat kita konseptualisasi dalam satu konsep, yang dalam bahasa Indonesia kita beri nama sebagai “kursi.” Jadi, kursi adalah sebuah terma konsep. Tatkala kita menyebut terma ini, maka ia berlaku untuk semua jenis tempat duduk, baik berkaki satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya, bahkan untuk tempat duduk tanpa kaki sekalipun.

Mari kita bawa persoalan ini ke ranah hukum! Ilmu hukum kerap menciptakan konsep-konsep hukum dengan jalan yang sama, yakni melalui pembuktian statistik. Sebuah konsep benda, misalnya, dapat didenotasikan secara lebih sempit, sehingga kita mengenal ada benda tetap dan benda bergerak. Tanah adalah benda tetap. Mobil adalah benda bergerak. Namun, bagaimana dengan kapal laut? Jika mobil adalah benda bergerak, maka seharusnya moda transportasi seperti kapal laut juga harus dikonsepkan sebagai benda bergerak. Rupanya, tidak demikian halnya menurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa kapal-kapal berukuran berat kotor 20 meter kubik ke atas, adalah benda tetap. Kapal yang semula adalah benda bergerak, kini atas nama hukum berubah menjadi benda tetap karena ditetapkan melalui undang-undang.

Di sini kita melihat bahwa konsep hukum tidak selalu harus menggunakan model konseptualisasi yang lazim digunakan oleh ilmu-ilmu empiris. Ilmu hukum memiliki cara generalisasi yang justru kerap menerima keberatan-keberatan yang dikenal sebagai problematika induktif.

Salah satu keberatan itu adalah bahwa pernyataan-pernyataan yang deskriptif tentang peristiwa-peristiwa konkret tidak boleh disimpulkan menjadi proposisi preskriptif. Apabila kita menemukan ada Ali, Badu, dan Chandra (semuanya warga negara Indonesia) ternyata bersikap ramah terhadap orang asing, maka deskripsi seperti itu haruslah tetap diposisikan sebagai proposisi deskriptif bahwa orang-orang Indonesia itu ramah terhadap orang asing. Jangan diubah menjadi proposisi preskriptif bahwa orang-orang Indonesia seharusnya ramah terhadap orang asing!

Ilmu hukum ternyata menerima pergeseran demikian dengan tangan terbuka. Die normative Kraft des Faktischen! Fakta yang berulang-ulang akan memiliki kekuatan normatif. Ini berarti bahwa hal-hal yang faktual dan tergeneralisasi dalam periode waktu yang cukup lama, akan berubah menjadi syarat yang perlu (necessary condition) untuk menpreskripsikan sebuah perilaku hukum. Zaakwarneming yang diatur dalam Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan contoh yang secara tepat menunjukkan pergeseran tersebut.

Atas dasar itu, konseptualisasi dalam ilmu hukum timbul pertama-tama karena memang berangkat dari sifat dasar yang menyertainya. Tanah dikonsepkan sebagai benda tetap karena sifat dasarnya memang demikian. Apabila sifat dasar ini dianggap tidak lagi memadai untuk menampung suatu kebutuhan atau tujuan tertentu, maka peraturan perundang-undangan akan digunakan untuk membuat konseptualisasi yang berbeda. Di sisi lain ada pula model konseptualisasi yang berjalan secara sosiologis melalui asas Die normative Kraft des Faktischen.

Seorang filsuf Inggris bernama Charlie Dunbar Broad (1887-1971) pernah mengatakan bahwa induksi adalah kejayaan bagi sains dan skandal bagi filsafat. Pernyataan provokatif Broad tersebut, antara lain karena beberapa alasan berikut. Pertama, generalisasi secara induktif memang tidak mungkin sampai pada pembenaran yang benar-benar meyakinkan dan memuaskan karena tidak sampai pada kesimpulan universal. Hal ini mengkhawatirkan dan bahkan memalukan di mata filsafat. Kedua, Broad mengangkat kembali apa yang pernah disampaikan oleh David Hume, bahwa induksi memiliki kelemahan untuk dijadikan landasan logis, mengingat induksi selalu memotret masa lalu dan kemudian dijadikan landasan logis untuk memprediksi masa depan. Padahal, konteks masa lalu tidak akan sama persis dengan konteks masa depan.

Bagi ilmu hukum (dogmatis), problematika seperti ini tidak harus menciutkan nyali untuk tetap percaya bahwa generalisasi sangat penting dijadikan referensi (baca: sumber hukum) dalam pengambilan keputusan-keputusan hukum. Problematika generalisasi itu biasanya baru akan muncul apabila proses konseptualisasi itu dilakukan secara semena-mena melalui peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa konseptualisasi hukum tidak boleh atas dasar kehendak pembentuk undang-undang, tanpa memperhatikan dua model yang lain, yaitu dengan mencermati sifat dasar dan keberlakuan sosiologisnya.

Kita dapat mengangkat contoh atas apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengutak-atik “konsep usia minimal calon presiden dan wakil presiden” menurut Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsep “usia minimal” yang ditetapkan semula dalam Pasal 169 huruf q tersebut jelas bukan konsep yang muncul sebagai sifat dasar dari jabatan presiden dan wakil presiden, demikian juga ia bukan konsep yang hadir dari keberlakuan sosiologis. Banyak presiden dan wakil presiden di dunia yang berusia jauh lebih muda, sekalipun belum pernah ada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang dilantik saat mereka berusia di bawah 40 tahun. Namun, hal ini tidak memperlihatkan ada syarat yang secara sosiologis diyakini oleh masyarakat Indonesia untuk menetapkan batas usia demikian. Atas dasar itu, seharusnya kompromi tentang batas usia ini benar-benar diserahkan sepenuhnya sebagai generalisasi menurut undang-undang. Mahkamah Konstitusi sebagai negative-legislator, jelas tidak dalam kapasitas untuk menambah apapun terkait konsep usia minimal ini dan menyerahkannya sebagai open legal policy. Celah untuk mengkaim adanya kapasitas demikian, seyogianya baru dimungkinkan apabila konsep yang tertera dalam undang-undang (yang hendak diuji) sunguh-sungguh membentur sifat dasar dari konsep itu dan/atau berlawanan dengan keberlakuan sosiologis yang nyata-nyata hadir dalam masyarakat. Lebih problematik lagi, jika di kemudian hari dibuktikan bahwa alasan utak-atik itu lebih pada hasrat yang berskala sangat ad-hoc, dengan mengambil satu konteks yang tidak representatif untuk mewakili kebutuhan umum, dipaksakan untuk berubah menjadi teks yang bersifat ergo omnes (in relation to everyone).

Pemahaman terkait problematika generalisasi konsep hukum seperti ini, pada akhirnya dapat menyadarkan kita semua untuk tidak semena-mena dalam membuat konseptualisasi hukum. Bagi kita para penstudi dan peminat kajian filsafat hukum, inilah yang sepertinya lebih mengkhawatirkan dan layak dilabelkan sebagai skandal bagi filsafat [hukum]. (***)

Comments :