SEPUTAR PROFESOR DAN PROFESOR KEHORMATAN

Oleh SHIDARTA (Juli 2023)

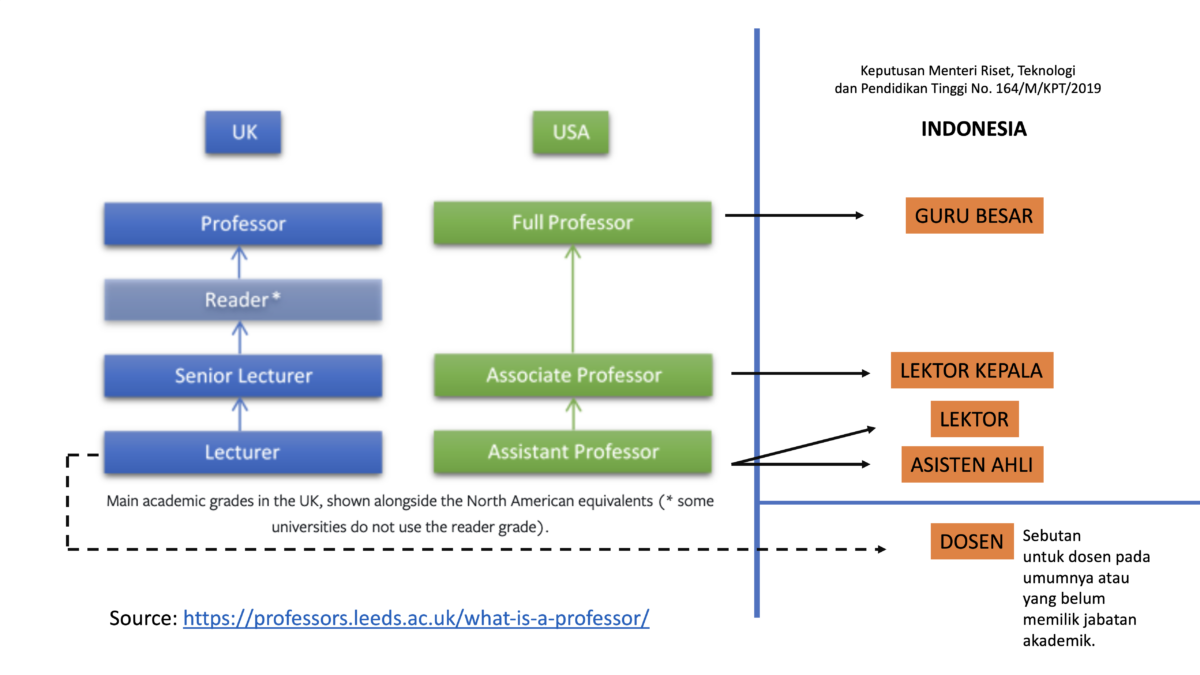

Di sebuah grup WhatsApp (WAG), saya mendapat kiriman flyer seminar setingkat provinsi, yang bakal diselenggarakan di kota Pontianak (Kalimantan Barat). Si pengirimnya secara khusus menyinggung nama saya dengan permohonan penjelasan mengapa seorang kenalannya yang menjadi dosen sebuah sekolah tinggi di sana, di flyer itu tiba-tiba mendeklarasikan dirinya (dalam kapasitas sebagai pembicara seminar itu) sebagai profesor; tepatnya assoc.prof. di depan namanya. Pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab secara singkat bahwa associate professor itu adalah penyepadanan istilah untuk lektor kepala, yakni jenjang jabatan akademik satu tingkat sebelum guru besar. Sebutan assoc.prof. itu sendiri sah-sah saja karena memang ada pedomannya menurut Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 164/M/KPT/2019 tentang Penyebutan Jabatan Akademik Dosen dalam Bahasa Inggris. Bahkan, bagi yang belum berpangkat lektor kepala pun, tidak terlalu keliru juga bila mau mengklaim dirinya dengan label assist.prof. alias asisten profesor. Namun, perkara apakah ada relevansinya pencantuman jenjang jabatan akademik berbahasa Inggris seperti itu untuk sebuah seminar berbahasa Indonesia (berskala lokal pula), adalah pertanyaan lain lagi. Tulisan ini sebenarnya lebih ditujukan untuk menambah penjelasan singkat saya berkenaan dengan pertanyaan di WAG tersebut.

Tuisan ini tidak pula ingin mengupas fenomena mengapa gelar profesor itu kian jadi demikian seksi di negeri ini, sekaligus menjadi obsesi cukup banyak orang, termasuk yang sebenarnya tidak meniti karir sebagai dosen. Atau, kalaupun barisan ini berasal dari komunitas dosen, mengapa mereka terkesan “tidak cukup sabar” untuk jangan dulu menggunakan label profesor-profesoran, apabila itu berpotensi menyesatkan banyak orang atau sengaja dipajang untuk event yang tidak membutuhkan translasi kepangkatan akademik tersebut dalam bahasa Inggris. Para psikolog mungkin dapat mengaitkan gejala demikian ke snobisme atau jenis korosi mental lainnya. Tapi, sekali lagi, tulisan ini tidak berniat mengajak pembaca berwacana ke arah sana.

Mari kita telaah terlebih dulu siapakah profesor itu sebenarnya! Kata “profesor” konon berasal dari bahasa Latin, yaitu professus, orang yang mengklaim dirinya memiliki keahlian, sikap, atau perasaan tertentu. Klaim atau pengakuan seperti ini pada perkembangannya kemudian diserahkan ke otoritas tertentu di luar diri si subjek, khususnya diserahkan ke otoritas sang kepala negara yang menaungi institusi tempat orang itu bekerja. Tidak heran, apabila predikat profesor lalu menjadi gelar yang elite dan terkesan “eksklusif” di mata publik.

Di Amerika Utara, yakni Amerika Serikat dan Kanada, sebutan profesor mengacu ke semua akademisi yang bekerja sebagai dosen atau peneliti di perguruan tinggi. Sementara itu, di negara-ngara Eropa, termasuk di Britania Raya, gelar profesor hanya disematkan untuk peraih jenjang jabatan akademik tertinggi. Sebuah situs yang saya kutip dari Universitas Leeds, menggambarkan urutan-urutan jenjang jabatan akademik yang ada di Britania Raya dan di Amerika Serikat, yang saya sandingkan dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 164/M/KPT/2019. Situs dari Universitas Leeds tersebut (lihat tautan yang saya cantumkan di bawah ragaan) menegaskan bahwa urut-urutan jabatan akademik itu adalah sebuah “the UK interpretation.” Ini bermakna bahwa tafsir itu masih terbuka kemungkinannya untuk diilustrasikan secara berbeda.

Di negeri ini, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama seseorang masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Apabila kita ingin konsisten dengan ketentuan tersebut, maka berarti guru besar atau profesor seharusnya tidak diberikan kepada siapapun yang tidak bekerja secara aktif sebagai pendidik di perguruan tinggi (dosen). Sebutan profesor kehormatan bagi non-akademisi, sekilas tidak sejalan dengan maksud Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juncto Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Pendek kata, dengan menggunakan argumentum a fortiori, dapat dinyatakan bahwa jangankan mereka yang bukan sebagai dosen, yang memang berprofesi sebagai dosen pun apabila ia sudah tidak aktif lagi, ia tidak diperkenankan menyandang sebutan profesor yang pernah disandangnya.

Jika kita menyimak isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021, urusan “profesor-profesoran” di Indonesia memang terkesan rumit sekali. Sikap para pengambil kebijakan terlihat begitu ambigu. Sebagai contoh, kita dapat menyimak jawaban Pemerintah saat ditanya oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (kemudian diulangi lagi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra). Hakim konstitusi tersebut bertanya: “Terkait dengan guru besar-guru besar bukan dari tenaga dosen, misalnya guru besar kehormatan. Apakah persyaratannya juga akan sama dengan yang ditentukan oleh satuan pendidikan? Bagaimana kemudian sistem penilaiannya? Apa sesungguhnya jabatan guru besar itu? Bagaimana prosesnya? Persyaratannya seperti apa?” Jawaban yang diberikan Pemerintah (halaman 104-105) adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan regulasi yang ada, tidak dikenal profesor kehormatan. Regulasi hanya mengatur 2 jenis profesor, yaitu profesor yang berasal dari dosen tetap (Guru Besar sebagai Dosen Tetap) dan profesor yang berasal dari dosen tidak tetap (Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap). Pada masyarakat umum, sering terdapat kerancuan penyebutan dan pemahaman atas gelar doctor honoris causa (doktor kehormatan) atau Guru Besar sebagai Dosen Tidak Tetap sebagai profesor kehormatan.

Mari kita cermati jawaban tersebut! Apabila ada kategori profesor sebagai dosen tidak tetap, maka hanya ada satu kemungkinan, yakni ia tidak berpangkalan kerja (home base) di perguruan tinggi itu, namun berpangkalan di satu perguruan tinggi lain. Tidak ada kemungkinan bahwa profesor itu tidak punya pangkalan di manapun. Jika demikian halnya, pasti ia bukan pendidik yang aktif. JIka bukan pendidik yang aktif, ia tidak boleh diberi jabatan profesor. Begitulah amanat Pasal 23 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Lagi pula, dosen tidak tetap yang mendapat penganugerahan profesor kehormatan, dapat dipastikan tidak hanya akan menggunakan sebutan itu di perguruan tinggi yang mengangerahkannya. Hal ini karena keprofesoran di Indonesia itu terlanjur dipersepsikan berskala nasional, tidak hanya terlokalisasi di internal satu institusi.

Hal lain yang dapat kita cerna dari jawaban Pemerintah dalam persidangan perkara nomor 20/PUU-XIX/2021 di atas adalah bahwa apabila benar profesor kehormatan itu tidak dikenal dalam regulasi, maka bagaimana dengan praktik selama ini? Bagaimana mungkin di negeri ini, ada perguruan tinggi yang berani menganugerahkan predikat kehormatan seperti itu dan digunakan secara resmi pula oleh individu-individu tersebut apabila diklaim bahwa praktik demikian ternyata tidak berlandaskan regulasi? Jawaban Pemerintah pada persidangan tersebut secara spesifik mengalamatkan biang semua ini karena kerancuan penyebutan dan pemahaman masyarakat umum. Tanggapan demikian tidak sesuai dengan kenyataan. Terbukti bahwa penganugerahan predikat guru besar “kehormatan” itu dilakukan secara resmi dengan dihadiri para para pejabat terhormat di negeri ini, dan sebutan profesor (tanpa embel-embel yang menandainya sebagai profesor kehormatan) kerap dipakai dalam dokumen resmi maupun tidak resmi.

Pernyataan “tidak dikenal dalam regulasi” itu juga patut dikritisi karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut [lihat putusan poin 3.13.5, hlm. 156] mengungkapkan adanya landasan hukum berupa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi. Artinya, sangat mengherankan apabila Pemerintah tidak menganggap peraturan menteri dengan judul yang terang-benderang seperti ini sebagai regulasi untuk pengangkatan profesor kehormatan. Permendikbud Ristek 38/2021 ini mendefinisikan profesor kehormatan sebagai jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa.

Konsiderans menimbang dari Permendikbud Ristek 38/2021 tersebut bahkan mengacu pada undang-undang, tepatnya Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebenarnya yang diacu tidak hanya ayat (6) melainkan juga ayat (5) karena pada ayat tersebut terdapat norma kewenangan yang berbunyi: “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.” Namun, benar bahwa terminologi “profesor kehormatan” sama sekali tidak digunakan dalam undang-undang tersebut dan baru dimunculkan dalam Permendikbud Ristek 38/2021. Keberadaan regulasi seperti disebutkan di atas membantah keterangan wakil Pemerintah dalam sidang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam putusan perkara nomor 20/PUU-XIX/2021.

Di dalam Permendikbud Ristek 38/2021 jelas dinyatakan bahwa profesor kehormatan tidak diberikan untuk dosen, melainkan untuk orang non-akademik. Apabila demikian halnya, Permendikbud Ristek 38/2021 ini berarti telah memperluas ekstensi di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, dalam hal memaknai sebutan profesor. Denotasi profesor, dengan demikian dapat berasal dari dosen dan bukan dosen (nonakademik).

Karena tidak berlatar belakang sebagai dosen, maka tidak ada keharusan bagi calon penerima profesor kehormatan ini untuk mengumpulkan sejumlah kredit seperti yang dijalankan oleh para dosen pada umumnya. Hanya saja, karena sekarang ia diarahkan sebagai penerima jabatan akademik sebagai profesor kehormatan, maka ia tentu saja tetap harus memiliki kualifikasi akademik tertentu, yaitu paling rendah doktor atau doktor terapan. Bagaimana jika yang bersangkutan tidak begelar doktor/doktor terapan, tetapi doktor honoris causa? Jika konsisten dengan aturan ini, maka seharusnya tidak memungkinkan. Namun, masih ada jalan, bahwa syarat formal seperti itu dapat diatasi dengan menunjuk syarat substansial, yakni dengan menyatakan ia memenuhi kompetensi setara dengan jenjang 9 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, jenjang 9 (jenjang ahli) ini ditandai dengan tiga kemampuan, yakni:

- mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji;

- mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner;

- mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Permendikbud Ristek 38/2021 menambahkan redaksi Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, yang intinya menyatakan bahwa penyandang profesor kehormatan itu harus dapat membuktikan bahwa ia telah memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit yang luar biasa pula. Ia harus memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional. Di luar itu, ada pembatasan biologis, yakni usia yang bersangkutan harus maksimal 67 tahun.

Alhasil, kemampuan seorang profesor kehormatan, apabila mengacu pada semua regulasi yang disebutkan di atas, wajib di atas rata-rata (perhatikan kata-kata “luar biasa” yang disematkan), sehingga sangat mungkin juga di atas rata-rata pencapaian para dosen karir yang kemudian mencapai jenjang profesor (non-kehormatan) dengan cara normal. Mereka layak diberi kehormatan karena dengan kemampuan dan rekognisi luar biasa itu, mereka sebenarnya sudah menikmati kemapanan hidup di luar dunia akademik, namun kini rela untuk bergelut memasuki seluk-beluk dunia akademik dengan ikut menjalankan tridharma: mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Profesor kehormatan, sekali lagi, adalah orang yang semula berasal dari kalangan nonakdemik, tetapi diubah statusnya menjadi seorang yang mendapat jabatan akademik (lihat kembali definisi Pasal 1 butir 2 Permendikbud Ristek 38/2021, yaitu: “Profesor kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor….” Dengan demikian tidak ayal lagi, setelah mendapat jabatan akademik tersebut seharusnya ia menjalankan tugasnya secara konsisten sebagaimana layaknya seorang dosen pada umumnya dan seharusnya pula ia rutin melaporkan pelaksanaan tugas itu kepada kementerian yang mengangkatnya, sama seperti dosen pada umumnya.

Di atas sempat disinggung bahwa profesor kehormatan diangkat oleh menteri. Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, memang menyatakan demikian, bahwa yang mengangkat adalah menteri atas usul perguruan tinggi. Undang-undang ini tidak berbicara tentang pelimpahan kewenangan dari menteri kepada pihak lain. Pasal 2 Permendikbud Ristek 38/2021 masih ingin konsisten dengan kewenangan ini. Sayangnya, Pasal 4 peraturan menteri ini membuat ketentuan berbeda karena penetapan seseorang sebagai profesor kehormatan dinyatakan cukup dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi (notabene untuk sebuah universitas berarti dengan keputusan rektor). Artinya, ia diangkat oleh menteri, tetapi ditetapkannya dengan keputusan rektor. Kita dapat menyimpulkan bahwa posisi perguruan tinggi ini, dari semula sebagai pengusul, sekarang menjadi penerima limpahan kewenangan menteri untuk mengangkat profesor kehormatan.

Pasal 5 selanjutnya mengatakan bahwa pemimpin perguruan tinggi melaporkan pengangkatan itu kepada menteri secara tertulis. Setelah masa jabatan profesor kehormatan ini selesai (3-5 tahun), ia dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusinya dalam melaksanakan tridharma dan batas usia paling tinggi 70 tahun.

Untuk perpanjangan ini, apakah ia harus diusulkan seperti sedia kala kepada menteri, atau cukup dilakukan secara internal dengan pembaruan keputusan rektor? Peraturan menteri tidak secara eksplisit menjawab pertanyaan ini. Kita dapat menginterpretasi ketentuan Pasal 8 Permendikbud Ristek 38/2021 itu, yang mengatakan bahwa menteri mengevaluasi pengangkatan profesor kehormatan secara berkala. JIka ia tidak memenuhi [lagi] kriteria, maka menteri melalui dirjen terkait akan memerintahkan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk mencabut pengangkatan profesor kehormatan itu. Apabila tidak dilaksanakan pencabutan, maka dalam waktu paling lama 30 hari kalender, menteri melalui dirjen terkait akan mencabut pengangkatan itu.

Evaluasi kinerja berkala yang menteri lakukan dapat saja tidak berakhir dengan permintaan pencabutan pengangkatan. Logikanya, menteri dapat membiarkannya sampai masa jabatan profesor kehormatan itu berakhir secara normal untuk kemudian tidak diangkat kembali. Sebaliknya, apabila masa jabatan seorang profesor kehormatan berakhir normal pada waktunya, dan perguruan tinggi itu ingin memperpanjangnya, seharusnya perguruan tinggi itu mengajukan pengusulan kembali kepada menteri. Menteri wajib membandingkan hasil evaluasi berkala yang dilakukannya dengan hasil penilaian perguruan tinggi tersebut. Jika tidak ada disparitas yang signifikan, maka dapat ditetapkan lagi perpanjangannya melalui keputusan rektor.

Hal menarik adalah bahwa cara pencantuman sebutan profesor kehormatan ini ditegaskan dalam Pasal 7 Permendikbud Ristek 38/2021. Di dalam pasal ini ditegaskan bahwa pencantuman jabatan profesor kehormatan WAJIB menyertakan nama peruguran tinggi yang menetapkan profesor kehormatan. Dalam praktik, kita menemukan cara pencantuman seperti yang diwajibkan dalam Permendikbud Ristek itu, kerap diabaikan. Sanksi dari pengabaian kewajiban Pasal 7 ini tidak diatur, namun seharusnya hal ini menjadi bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan oleh menteri.

Mengingat sebutan profesor atau profesor kehormatan itu hanya bersifat sementara, dalam arti selama penyandangnya masih aktif sebagai dosen, maka pencantuman label profesor yang tidak relevan di dalam dokumen dan/atau aktivitas non-akademik, perlu ditertibkan. Hal ini sudah dimulai diterapkan, misalnya dalam administrasi kependudukan. Pasal 5 Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, menyatakan bahwa gelar pendidikan, adat dan keagamaan memang dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik, yang penulisannya dapat disingkat. Namun, khusus untuk gelar pendidikan dan keagamaan dilarang dicantumkan pada akta pencatatan sipil (seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak). Oleh karena sebutan “profesor” jelas bukan gelar pendidikan (tapi sekadar jenjang jabatan akademik seperti halnya asisten ahli, lektor, dan lektor kepala), juga bukan gelar adat dan keagamaan, maka tentu tidak relevan pula untuk digunakan dalam semua dokumen kependudukan.

Kita menyadari bahwa memang ada pro dan kontra terhadap lika-liku pengangkatan jabatan profesor dan profesor kehormatan ini. Catatan-catatan sudah sering diberikan berbagai pihak, khususnya dari pemerhati dan pegiat pendidikan tinggi. Salah satu di antaranya datang dari Majelis Dewan Guru Besar (MDGB) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dalam sidang paripurnanya di Malang (Maret 2023). Majelis tersebut antara lain meminta kementerian terkait meninjau kembali ketentuan pemberian profesor kehormatan. Tentu hal ini bukan dilatarbelakangi maksud untuk menentang filosofi yang diemban Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, melainkan lebih pada dampak destruktif dari anomali-anomali yang muncul di lapangan. Suara keberatan seperti ini sangat wajar dan perlu cepat direspons secara rasional. (***)

Comments :