KAPAN SUATU TEORI HUKUM MENJADI PARADIGMA HUKUM?

Oleh SHIDARTA (Juli 2021)

Enam tahun lalu (Januari 2015), saya pernah menulis satu artikel pendek di situs ini juga, berjudul “Seputar Paradigma Pemikiran Hukum”. Tautan (link) dari artikel ini dapat dilihat pada akhir tulisan ini. Rupanya isu tentang paradigma ini masih saja menarik untuk diperbincangkan, terbukti dari beberapa kiriman pertanyaan sejumlah mahasiswa yang saya dapatkan akhir-akhir ini. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, ada satu yang menarik, yaitu: kapan suatu teori hukum menjadi paradigma hukum? Artikel ini saya tulis untuk membantu mencarikan jawaban atas pertanyaan itu, kendati saya tidak menjamin bahwa jawaban saya tersebut bakal disetujui apalagi memuaskan si penanya. Hal ini tidak lain karena konsep-konsep yang berkembang tentang teori dan paradigma itu memiliki batasan-batasan yang longgar.

Memang tidak dapat dihindari bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memberi definisi dulu tentang apa itu teori, dan kemudian apa itu paradigma. Sekelumit penjelasan atas batasan ini sudah pernah diajukan dalam tulisan saya tahun 2015 tersebut.

Apakah teori itu? Jika Anda menulis kata-kata “what is theory” dan melakukan googling di jagat maya, maka akan ditemukan milyaran situs yang menawarkan jawabannya. Namun, intinya kurang lebih mengarah pada pemahaman bahwa teori itu mengandung unsur-unsur: (1) prinsip-prinsip umum; (2) penjelasan fenomena; dan (3) penerimaan ilmiah. Pengertian seperti ini antara lain sejalan dengan definisi leksikal dari Kamus Merriam-Webster, “A theory: a plausible or scientifically acceptable general principle or body of principles offered to explain phenomena.” Saya sendiri lebih senang menjelaskannya dengan kata-kata sederhana, bahwa teori adalah suatu rumusan yang menunjukkan hubungan antar-proposisi (interrelated propositions). The Liang Gie (Pengantar Filsafat Ilmu, 2007: 145) mengatakan: “Suatu teori dalam scientific knowledge adalah sekumpulan proposisi yang saling berkaitan secara logis untuk memberi penjelasan mengenai sejumlah fenomena.” The Liang Gie juga rupanya terinspirasi oleh Fred N. Kerlinger (Foundations of Behavioral Research, 1973: 9) yang mengatakan:

A theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions, and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena.

Definisi di atas saya kira cukup meyakinkan dan layak menjadi pegangan. Kata “explaining” dan “predicting” ini sering saya pakai untuk menjelaskan dua fungsi dari teori, yakni fungsi deskripsif dan preskriptif. Setiap teori harus dapat menjelaskan tentang fenomena yang telah atau sedang berlangsung, tetapi juga harus mampu mempreskripsikan seperti apa fenomena itu bakal terjadi dalam kurun waktu berikutnya.

Dalam disiplin hukum, kata “teori hukum” kerap menjebak karena ia dapat dimaknai sebagai teori dalam arti seperti definisi di atas, namun juga dapat berupa teori hukum sebagai salah satu dari cabang disiplin hukum. Untuk yang terakhir ini, saya setuju dengan pendapat guru saya, Alm. Prof. Bernard Arief Sidharta yang mengatakan seharusnya cabang disiplin hukum tersebut memakai terminologi yang lebih pas agar tidak disalahpahami, yakni “teori ilmu hukum”. Sebagai suatu cabang dari disiplin hukum, teori ilmu hukum adalah meta teori hukum positif. Nah, dalam konteks tulisan ini, kita kunci saja pengertian kita pada jenis teori yang pertama, yaitu teori hukum sebagai interrelated propositions itu tadi.

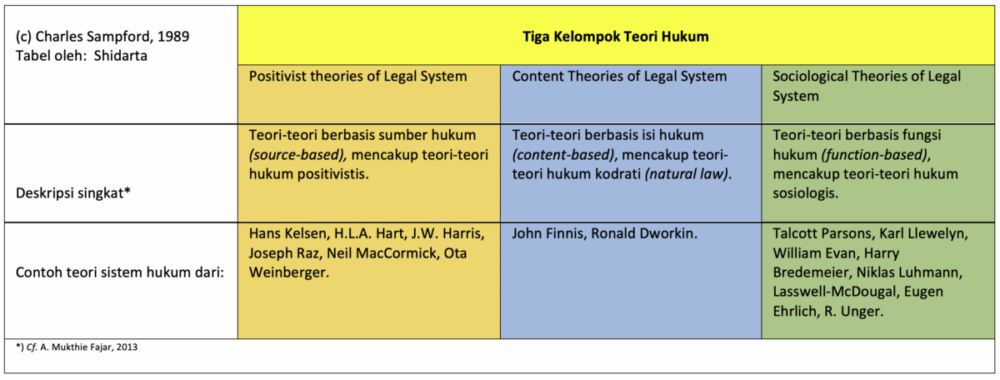

Sebagai contoh, kita sedang ingin mencari apa landasan teoretis untuk membantu kita memahami hukum sebagai suatu sistem. Ternyata kita menemukan ada begitu banyak teori yang membicarakannya. Charles Sampford dalam bukunya “The Disorder of Law” (1989), misalnya, memilah teori-teori hukum sebagai suatu sistem, yang kurang lebih jika dipetakan akan seperti di bawah ini:

Pertanyaannya kemudian, mana di antara teori-teori itu yang harus dipilih sebagai pisau analisis seorang peneliti hukum? Mungkin, ada rekan kita yang menyarankan untuk memilih saja teori yang tengah berkuasa (the ruling theory), yaitu teori yang sedang “merajai” blantika perteorian hukum. Dengan meminjam kata-kata dari Thomas Kuhn dalam bukunya “The Structure of Scientific Revolutions” (1970: viii), maka kurang lebih kita ingin mencari teori yang lebih mendalam yang adalah: “… universally recognized scientific achievements that for a time provide model problems and solutions to a a community of practitioners.”

Hati-hati, sampai di sini kita sudah masuk ke satu ranah diskusi yang disebut oleh Kuhn dengan istilah paradigma. Bagi Kuhn, paradigma itu adalah cara melihat dunia, atau semacam “lensa analitik” yang mirip dengan satu set kacamata dan kerangka kerja yang bertujuan untuk memahami pengalaman manusia.

Tentu saja, jika ditelisik, paradigma memang tidak benar-benar identik dengan teori dalam pengertian pada umumnya. Hal ini karena di dalam paradigma tercakup keseluruhan kerangka kerja ilmiah yang meliputi teori, metode, eksperimen, dan aturan-aturan yang diterima dan diikuti oleh komunitas ilmuwan dalam suatu bidang pada suatu periode waktu tertentu. Di dalam pengertian ini paradigma memerlukan asumsi-asumsi dasar dan pandangan dunia (worldview) yang diterima oleh komunitas ilmiah tersebut. Keluasan suatu paradigma dibandingkan dengan teori ini kerapkali menyulitkan apabila seorang peneliti hukum, misalnya, dimintakan untuk menarasikan apa paradigma yang dipakainya karena asumsi-asumsi dasar dan pandangan dunia yang melandasi teori yang digunakannya sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan, juga harus diungkapkan. Padahal, asumsi-asumsi dan pandangan dunia ini seharusnya sudah melekat pada teori tadi.

Persoalan yang paling memusingkan adalah apakah paradigma ini bertolak dari subjektivitas peneliti atau objektivitas menurut kebutuhan penelitian itu? Jika jawabannya adalah subjektivitas peneliti, maka paradigma yang mengasumsikan adanya netralitas di dalam hukum harus dikesampingkan sebagai “paradigma.” Demikian juga pandangan tentang adanya rekognisi yang universal.

Patut dicatat bahwa sejak Revolusi Prancis, ilmu hukum–yang sekarang disebut dogmatika hukum–telah kehilangan karakter universalnya. Dengan demikian, teori-teori tentang hukum sebagai suatu sistem itupun akan mengalami keterbatasan untuk membumi (melayani kebutuhan memahami pengalaman manusia dalam berhukum) dengan menyajikan suatu model problems and solutions to a a community of legal practitioners. Di sini kita tersadarkan bahwa tidak mudah untuk menentukan paradigma dalam diskursus hukum dan ilmu hukum (law and legal science) itu. Ronald Dworkin dalam bukunya “Taking Rights Seriously” (1977) memang pernah menyebut tentang the ruling theory of legal positivism. Namun, Dworkin memberi label seperti itu tidak dalam rangka sedang mendukung positivisme hukum, melainkan sebaliknya. Lagi pula, mana mungkin setiap persoalan hukum sebagaimana dihadapi oleh para praktisi hukum, selalu harus menggunakan kaca mata (baca: paradigma) positivisme hukum?

Atas dasar itu, maka kita mungkin harus bergeser untuk tidak lagi mempersoalkan tentang suatu teori sebagai paradigma hukum. Kita bisa memakai istilah pengganti, yakni teori-teori yang paradigmatik. Dengan istilah ini, maka konotasinya semua teori hukum yang memiliki fondasi filsafati yang kuat, setidaknya berpotensi untuk didaulat sebagai teori-teori hukum yang paradigmatik itu. Sekali lagi, perlu ditekankan di sini, bahwa hanya teori-teori yang dapat dipertanggungjawabkan fondasi kefilsafatannya saja yang layak masuk dalam nominasi ini. Teori-teori yang hanya bermodalkan satu atau dua proposisi yang belum pernah secara serius diperiksa argumentasinya, sebaiknya tidak buru-buru menggunakan terminologi “teori hukum paradigmatik” itu. Pemikiran-pemikiran yang belum berpredikat seperti itu tentu tetap punya arti penting karena barangkali dapat diserap sebagai sumber hukum berkategori doktrin dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang konkret.

Dalam buku-buku teks hukum, jumlah teori-teori hukum paradigmatik ini bisa sangat banyak. Variannya tentu dapat diperkecil, namun sangat bergantung seperti apa kita mengelompokkannya. Charles Sampford pada tabel di atas, misalnya, membedakannya secara konvensional ke dalam tiga kelompok besar. Saya sendiri lebih cenderung untuk membedakannya menjadi enam varian, yang saya klasifikasikan sebagai aliran-aliran filsafat hukum, yaitu aliran hukum kodrat, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, dan realisme hukum. Setiap varian ini memuat teori-teori yang juga beraneka ragam, tetapi mereka semua dipersatukan oleh asumsi-asumsi dasar dan pandangan dunia yang sama. Sebagai contoh, positivisme hukum ala Kelsenian berbeda dengan ala Austinian. Namun, kedua kubu sama-sama mengasumsikan bahwa hukum adalah sistem aturan yang otonom, yang memisahkan hukum dari moralitas. Kedua kubu juga meyakini hukum memiliki otonomi tersendiri, bahwa keberlakuannya tidak bergantung pada apakah ia adil atau tidak adil secara moral. Alhasil, pandangan dunianya pasti melihat hukum sebagai instrumen netral yang tidak bergantung pada nilai-nilai eksternal. Dasar-dasar seperti ini penting, khususnya dalam membuat pengkategorian aliran-aliran berpikir di dalam hukum.

Mungkin ada yang menyanggah bahwa istilah “teori hukum paradigmatik” ini sebagai pencampuradukan antara teori hukum dan filsafat hukum, mengingat paradigma sendiri terbuka untuk dimaknai sebagai suatu filsafat. Sanggahan ini dapat ditolak, dengan pemahaman bahwa teori hukum pun mempunyai kriteria yang bervariasi. Teori-teori demikian berada di dalam kelompok teori reflektif atau teori kontemplatif, yaitu teori-teori yang memang didedikasikan untuk membantu cabang disiplin hukum yang paling abstrak, yakni filsafat hukum. Teori-teori demikian sudah sulit dicari garis batasnya dengan filsafat itu sendiri karena teorem-teorem yang disampaikan merupakan penjelasan atas suatu pandangan filosofis. Oleh sebab itu, jika sampai ada yang menyebutkan teori-teori ini sebagai teori hukum paradigmatik, juga tidak sepenuhnya keliru.

Nah, apabila kita kembali ke pertanyaan awal kita, tentang kapan suatu teori hukum menjadi paradigma hukum, maka jawabannya tidak dapat diberikan secara terburu-buru. Persepsi si penanya tentang “paradigma” di sini harus ditelisik terlebih dulu Semoga saja, si penanya sebagai seorang pegiat dan/atau penstudi hukum, tidak sedang memahami “paradigma” itu persis seperti yang Thomas Kuhn maksudkan. Jika ia mengikuti Kuhn, maka penjelasannya akan berbeda dengan uraian kita dalam tulisan ini. (***)

Tautan artikel sejenis: https://business-law.binus.ac.id/2015/01/22/seputar-paradigma-pemikiran-hukum/

Comments :