CATATAN TENTANG PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DALAM PP NO. 44 TAHUN 2021

Oleh SHIDARTA (Maret 2021)

Pada tanggal 2 Februari 2021 Presiden mulai memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PP ini memberi kesempatan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyesuaikan semua peraturan komisi yang telah berlaku, agar sejalan dengan PP yang baru tersebut, paling lambat empat bulan sejak PP ini dinyatakan mulai berlaku. Artinya, KPPU mempunyai waktu sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 untuk berbenah.

PP No. 44 Tahun 2021 ini tentu tidak boleh menambahkan norma perilaku yang baru terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juncto UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, PP ini sesungguhnya lebih berorientasi sebagai peraturan pelaksanaan atas Pasal 118 UU No. 11 Tahun 2020 daripada terhadap keseluruhan UU No. 5 Tahun 1999 itu. Dengan perkataan lain, PP ini sangat minimalis jika dianggap sebagai peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ada tiga hal yang menjadi materi muatan PP tersebut, yaitu mengenai: (1) kewenangan KPPU; (2) kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan (3) pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan KPPU. Ketiga hal yang diatur di dalamnya, hampir semua berkaitan dengan norma sekunder (metakaidah), khususnya norma kewenangan dan norma sanksi. Materi muatan ini sebenarnya agak berbeda dengan pelimpahan yang diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2020. Pasal 47 ayat (3) hasil perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 pasca-UU Cipta Kerja menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PP No. 44 Tahun 2021 seharusnya membatasi diri pada hal-hal di atas, namun Pemerintah barangkali berpendapat bahwa urusan denda ini punya implikasi pada kewenangan KPPU dan prosedur beracara di pengadilan niaga dan Mahkamah Agung.

Tulisan di bawah ini akan memberi catatan ringan terhadap PP No. 44 Tahun 2021 tersebut, tetapi sebelum sampai ke catatan itu, terlebih dulu akan dipaparkan pasal-pasal apa saja dari UU No. 5 Tahun 1999 yang telah berubah, sebagai konsekuensi diberlakukannya Pasal 118 UU No. 11 Tahun 2020.

Seperti diungkapkan dalam konsiderans menimbang, pencetus dari lahirnya PP No. 44 Tahun 2021 ini memang adalah Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b UU No. 11 Tahun 2020. Pasal 118 memuat perubahan terhadap redaksi Pasal 44, 45, 47, 48, dan 49. Sementara itu, ketentuan Pasal 185 UU No. 11 Tahun 2020 merupakan ketentuan penutup yang meminta agar dilakukan penyesuaian dalam bentuk peraturan pelaksanaan paling lambat tiga bulan (tidak disebutkan terhitung sejak kapan). Apabila perhitungannya sejak tanggal diundangkan (2 November 2020), berarti peraturan pelaksanaan itu sudah harus diundangkan paling lambat tanggal 2 Februari 2021. PP No. 44 Tahun 2021 ini persis diundangkan pada tenggat waktu terakhir.

Perubahan Menurut UU No. 11 Tahun 2020

Jika kita menilik apa yang terjadi akibat pemberlakukan UU No. 11 Tahun 2020 terhadap UU No. 5 Tahun 1999, maka kita dapat mencermati perubahan tiap-tiap pasal di dalam UU No. 5 Tahun 1999 itu dengan komparasi dalam tabel-tabel di bawah ini. Kolom sebelah kiri adalah ketentuan lama di dalam UU No. 5 Tahun 1999, sedangkan kolom sebelah kanan adalah ketentuan baru pasca-perubahan yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

| Pasal | UU No. 5 Tahun 1999 | UU No. 11 Tahun 2020 |

| 44 | (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporanpelaksanaannya kepada Komisi.

(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. |

(1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.

(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi. (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

|

Perubahan terhadap Pasal 44 UU No. 5 Tahun 1999 hanya terkait pada pengadilan negeri yang diganti menjadi pengadilan niaga. Sebenarnya, penyebutan pengadilan negeri juga tidak keliru karena pengadilan niaga pun berada dalam lingkungan peradilan umum dan merupakan salah satu kamar di dalam pengadilan negeri. Perubahan terhadap Pasal 44 ayat (2) ini tidaklah signifikan.

Selanjutnya komparasi terhadap Pasal 45:

| 45 | (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.

(2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

|

(1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.

(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|

Perubahan Pasal 45 ini menekankan bahwa pemeriksaan keberatan ke pengadilan niaga tetap sama seperti dahulu pemeriksaan di pengadilan negeri, dan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung, tetapi sekarang tidak ada lagi batas waktu 30 hari pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. Hal ini sangat mungkin karena selama inipun tidak ada konsekuensi bagi pengadilan di tingkat pertama dan di tingkat kasasi apabila mereka mengadili kasus itu melebihi jangka waktu 30 hari. Hanya saja, di dalam PP No. 44 Tahun 2021, batas waktu ini ternyata dimunculkan lagi, tetapi dengan durasi paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Koridor waktu “paling cepat sampai paling lama” ini, mungkin karena pemeriksaan di pengadilan kini tidak lagi sekadar pemeriksaan aspek formil melainkan juga aspek materiil atas fakta yang dimuat di putusan KPPU. Pertanyaannya adalah: apakah dengan demikian pengadilan niaga selalu harus memeriksa aspek materiil dari setiap kasus, padahal dapat saja terjadi tidak ada kebutuhannya untuk kasus tersebut? Tampaknya, pertanyaan ini menyisakan konsekuensi yang tidak sederhana.

Pasal 47 mengalami perubahan sebagai berikut:

| 47 | (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan/ atau

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau

f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

|

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli,menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

g. pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. |

Perubahan terhadap Pasal 47 ini cukup signifikan. Namun, UU Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan KPPU di dalam menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif. Artinya, semua bentuk sanksi dari KPPU harus dibaca sebagai tindakan administratif. Apa saja tindakan administratif yang dapat dijatuhkan, juga sama sekali tidak ada perbedaan yang berarti. Perbedaan terjadi pada ayat (2) huruf c, d, e, dan g. Ketentuan huruf c, d, dan e ditambahkan dengan acuan pasal terkait.

Di antara penyebutan pasal-pasal yang dijadikan rujukan, ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c paling menarik untuk diberikan catatan. Pasal-pasal yang diacu oleh huruf c itu terdiri dari 10 pasal. Semuanya berada dalam kelompok kegiatan yang dilarang, terdiri dari subkegiatan berupa [praktik] monopoli (Pasal 17), monopsoni (18), penguasaan pasar (19-21), persekongkolan (22-24), jabatan rangkap (26), dan pemilikan saham (27). Bunyi ketentuan Pasal 47 huruf c yang menyebut kata-kata “… dan/atau merugikan masyarakat” tetap dipertahankan, padahal kata-kata tersebut tidak pernah muncul di dalam 10 pasal yang dirujuk. Dengan disebutkannya pasal-pasal rujukan tadi, maka berarti UU No. 11 Tahun 2020 telah memberi tambahan norma baru terhadap 10 pasal tersebut dengan akibat yang lebih diperluas, yakni “merugikan masyarakat”. Perluasan ini memang sudah terjadi sejak ketentuan lama di dalam UU No. 5 Tahun 1999, tetapi perluasan dalam ketentuan lama itu tersamarkan karena pasal-pasal yang dirujuk tidak eksplisit disebutkan.

Hal lain adalah bahwa semua pasal-pasal yang dirujuk itu menjadikannya harus dibaca sebagai “rule of reason” padahal ada satu pasal rujukan, yakni Pasal 24 yang pada hakikatnya adalah “per se illegal”. Kata-kata “untuk menghambat,” dan/atau “menjadi berkurang” di dalam redaksi Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 tidak boleh dimaknai sebagai akibat yang sudah harus terjadi di dalam kenyataan.

Catatan paling menarik dan sangat signifikan terdapat Pasal 47 ayat (2) huruf g, yang mengatur tentang batas tertinggi pengenaan denda. Dalam ketentuan terbaru, kini batas denda [tindakan] administratif sebesar Rp 25 miliar, sudah tidak ada lagi (kendati tidak berarti sama sekali batas maksimal menjadi hilang, sebagaimana nanti akan dibahas pada uraian lebih lanjut di bawah).

Pasal berikutnya yang berubah adalah Pasal 48. Perubahannya sebagai berikut:

| (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliarrupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

|

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda. |

Pasal 48 yang baru, dengan demikian, hanya memuat pidana terhadap Pasal 41 saja. Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999 memuat mengenai kewajiban pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diperiksa untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Atau, dalam hal pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

Dengan perubahan pasal ini, berarti Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung di dalam proses keberatan dan kasasi, tidak lagi dapat memberi tambahan sanksi bentuk lain selain daripada mereka mengukuhkan tindakan administratif yang sudah terlebih dulu dijatuhkan oleh KPPU. Sanksi pidana hanya mungkin dijatuhkan pada pelaku usaha/pihak lain yang tidak kooperatif dalam tahap penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Dan, hal ini tentu tidak terkait dengan pokok perkara yang diselidiki atau diperiksa.

Sebagai alternatif dari pengenaan denda ini, maka pelaku usaha/pihak lain diharuskan menjalankan pidana kurungan pengganti denda paling lama selama satu tahun. Batas maksimal satu tahun ini telah mengalami kenaikan cukup berarti dibandingkan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999, yang hanya dikenakan maksimal tiga sampai dengan enam bulan kurungan.

Pasal terakhir yang direvisi oleh UU No. 11 Tahun 2020 adalah Pasal 49. Perubahannya adalah sebagai berikut:

| 49 | Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; atau

b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

|

Pasal 49 dihapus. |

Sebagai konsekuensi logis dari tidak lagi terdapat pidana pokok, maka pidana tambahan yang semula tercantum dalam Pasal 49 ini juga dihapuskan. Artinya, terhadap perilaku tidak kooperatif dari pelaku usaha/pihak lain dalam tahapan penyelidikan/pemeriksaan sesuai Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999 itupun hanya akan dibatasi pada pengenaan pidana pokok.

Semua perubahan ini kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 44 Tahun 2021. Seperti disinggung di bagian awal tulisan ini, bahwa amanat pembentukan PP tersebut ada di dalam ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020. Namun, amanat tersebut telah diperluas dalam PP No. 44 Tahun 2021 ini, sehingga pengaturannya tidak lagi sekadar tentang kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi. Perluasan ini tercermin dari judul peraturan pemerintah itu, yang seolah-olah merupakan peraturan pelaksanaan untuk keseluruhan UU No. 5 Tahun 1999, kendati asumsi ini akan terbantah begitu kita membaca konsiderans menimbangnya. Di dalam konsiderans itu, jelas disebutkan bahwa PP No. 44 Tahun 2021 merespons ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b UU No. 11 Tahun 2020. Pemilihan Pasal 185 huruf b (tidak huruf a) juga menyisakan pertanyaan tersendiri karena huruf b itu berisi tugas untuk menyesuaikan peraturan lama (dengan memberi masa peralihan tiga bulan), bukan membentuk peraturan yang baru sama sekali. Jika acuannya adalah Pasal 185 huruf b, maka di dalam PP No. 44 Tahun 2021 harus disebutkan secara tegas peraturan lama apa saja yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tiga hal yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2021 dinyatakan di dalam Pasal 2:

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: a. kewenangan Komisi; b. kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan c. pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi.

Kewenangan KPPU

Masalah kewenangan dalam PP No. 44 Tahun 2021 hanya diatur di dalam dua pasal, Pasal 3 dan 4. Kewenangan KPPU yang disinggung di sini hanya dibatasi pada kewenangan untuk pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar, termasuk juga pengawasan putusan. Tentu saja kewenangan KPPU menurut UU No. 5 Tahun 1999 lebih luas daripada itu sebagaimana dipahami oleh pembentuk PP No. 44 Tahun 2021 dengan menyebutkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999.

Tindakan administratif yang dimaksud adalah penjatuhan sanksi terhadap tiga kelompok pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, yaitu berupa perjanjian yang dilarang (Pasal 4 s.d. 16), kegiatan yang dilarang (Pasal 17 s.d. 24), dan kelompok ketiga yang tidak disebutkan namanya (Pasal 25 s.d. 28). Tidak jelas mengapa pembentuk PP No. 44 Tahun 2021 tidak mau menyatakan bahwa kelompok terakhir ini sebagai pelanggaran (penyalahgunaan) posisi dominan.

Cukup mengherankan pula bahwa materi yang sungguh-sungguh mau diatur tentang kewenangan KPPU di dalam peraturan pelaksanaan berupa PP No. 44 Tahun 2021, ternyata hanya berhenti sampai di sini. Sama sekali tidak jelas apa pelaksanaan seperti apa yang mau diatur dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 tersebut.

Kriteria Sanksi

Kriteria sanksi dalam PP No. 44 Tahun 2021 ini dimaknai sebagai tolok ukur dalam penjatuhan tindakan administratif oleh KPPU. Sekalipun dicantumkan tiga poin kriteria, namun yang “lumayan” jelas ukurannya hanya dua, yakni: (1) sesuai dengan tingkatan atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha; (2) dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha. Ukuran ketiga adalah: dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. Hal ini dicantumkan di dalam Pasal 5 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan undang-undang.

Lagi-lagi kita tidak melihat ada sesuatu yang baru dari kriteria sanksi ini. Kriteria pertama dapat dimasukkan sebagai faktor pemberat sanksi (lihat juga Pasal 14 huruf a PP No. 44 Tahun 2021). Tesis sederhananya adalah makin tinggi tingkat atau makin luas dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka makin berat sanksi yang dijatuhkan. Sebenarnya kriteria ini dapat juga dipahami bahwa antara ketentuan “per se” dan “rule of reason” juga harus dibedakan. Secara filosofis, pelanggaran atas ketentuan “per se” jauh lebih berat bobot kesalahannya daripada pelanggaran atas ketentuan “rule of reason”. Analoginya kurang lebih sama dengan prinsip di dalam hukum pidana, antara delik formal dan delik material.

Kriteria kedua dapat dimasukkan sebagai faktor peringan sanksi. Dalam Pasal 15 PP No. 44 Tahun 2021 memang tidak ada penyebutan bahwa sisi positif kelangsungan usaha merupakan faktor yang meringankan (misalnya dari sisi daya tampung tenaga kerja), namun kriteria ini sejalan dengan pertimbangan pada Pasal 17 dan 18 PP No. 44 Tahun 2021. Dengan kriteria ini, majelis Komisi yang menangani perkara diminta untuk memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha. Sebagai contoh, jangan sampai terjadi penjatuhan sanksi oleh KPPU ini membuat perusahaan tersebut berhenti beroperasi atau bahkan berlanjut jatuh pailit.

Hanya saja, KPPU tidak boleh juga disalahkan apabila ada pelaku usaha yang terbukti sudah menimbulkan dampak yang sangat destruktif terhadap iklim persaingan usaha, sehingga layak untuk dihentikan kelangsungan usahanya. Dalam persekongkolan tender sudah bukan rahasia umum bahwa suatu perusahaan “abal-abal” sangat mungkin sengaja dibentuk oleh segelintir pelaku usaha di lingkaran tertentu untuk mendapat keuntungan dalam “permainan” tersebut. Ketika Majelis Komisi kemudian memeriksa dan menjatuhkan sanksi, perusahaan seperti itu kerap berkelit, bahkan membangkang untuk menjalankan diktum putusan. Hal ini dapat dilacak antara lain dari sekian banyak putusan KPPU yang mengalami kesulitan tatkala akan dieksekusi. Pelaku-pelaku usaha yang ada di belakang perusahaan-perusahaan demikian kiranya tidak layak mendapat perhatian sesuai kriteria kedua ini.

Kriteria ketiga adalah faktor lain-lain. Di sini Majelis Komisi diberi kebebasan untuk menentukan sendiri apa lagi faktor pemberat dan peringan yang bisa dipertimbangkan. Kita dapat mengatakan bahwa apa yang sudah dilaksanakan KPPU selama ini juga sudah berjalan seperti itu. Namun, memang seharusnya KPPU menetapkan pedoman yang lebih lengkap tentang kriteria ketiga ini, sehingga diskresi para anggota Majelis Komisi dalam menentukan sikap masih berpegang pada koridor yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban itu pula, kriteria yang digunakan oleh Majelis Komisi itu juga perlu dicantumkan secara eksplisit di dalam putusan.

Jenis Sanksi

Istilah “jenis sanksi” yang dipakai dalam PP No. 44 Tahun 2021 sebenarnya tidak tepat karena dalam penjatuhan sanksi oleh KPPU, sanksi yang berwenang diberikan hanya ada satu jenis, yakni tindakan administratif. Oleh sebab itu, yang lebih tepat adalah jenis tindakan administratif.

Jenis sanksi tindakan administratif yang diatur dalam PP No. 44 Tahun 2021 dirumuskan mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11. Pasal 6 tidak memuat esensi yang baru, kecuali hanya mengulang bunyi Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 118 UU No. 11 Tahun 2020. Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 membuat rincian dari tiap-tiap jenis tindakan administratif itu.

Rincian itu tidak tuntas karena jenis tindakan administratif berupa ganti rugi tidak diberikan pengaturan apapun. Padahal, selama ini KPPU berpegang pada Perkom No. 4 Tahun 2009 yang menggunakan ganti rugi aktual (actual damages), yaitu kerugian yang senyatanya dialami pelaku usaha pesaing. Sementara itu jenis tindakan administratif berupa denda diatur tersendiri di dalam PP ini, tidak dimasukkan ke dalam Bagian Kedua tentang Jenis Sanksi, melainkan masuk ke Bagian Ketiga tentang Besaran Denda. Jika ditilik dari sistematika perancangan peraturan, gaya perumusan seperti ini terbilang membingungkan karena mengesankan ada dua jenis sanksi yang tiba-tiba dihilangkan dari penjabaran karena tiba-tiba berhenti pada Pasal 11.

| Jenis tindakan administratif | Keterangan |

| Penetapan pembatalan perjanjian | Pelanggaran atas Pasal 4 s.d. 13, dan/atau 15 s.d. 16 UU No. 5 Tahun 1999.

Pembatalan dapat dijatuhkan pada: (a) sebagian perjanjian (dalam hal sebagian ketentuan dalam perjanjian melanggar UU); atau (b) keseluruhan perjanjian (dalam hal seluruh atau hampir seluruh ketentuan dalam perjanjian melanggar UU).

|

| Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal | Pelanggaran atas Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999. |

| Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbuktimenimbulkan praktek monopoli, menyebabkanpersaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat

|

Pelanggaran atas Pasal 17 s.d. 24 dan/atau Pasal 26-27 UU No. 5 Tahun 1999.

Bentuk perintah yang diberikan adalah:

a. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa; (Pasal 17)

b. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa; (Pasal 18)

c. penghentian penolakan atau tindakan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama; (Pasal 19 huruf a)

d. penghentian kegiatan yang menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing dalam melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; (Pasal 19 huruf b)

c. penghentian kegiatan yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di pasar bersangkutan; (Pasal 19 huruf c)

f. penghentian diskriminasi; (Pasal 19 huruf d)

g. penghentian jual rugi atau penetapan harga jual yang sangat rendah; (Pasal 20)

h. penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen barang atau jasa; (Pasal 21)

i. penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukanpemenang tender; (Pasal 22)

j. penghentian persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pelaku usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasiaperusahaan; (Pasal 23)

k. penghentian persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha pesaing; (Pasal 24)

l. perintah kepada pelaku usaha untuk memberhentikan direksi atau komisaris yang berjabat rangkap; (Pasal 26), dan/atau

m. perintah kepada pelaku usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemilikan saham silang; (Pasal 27).

|

| Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan

|

Pelanggaran atas Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999. |

| Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham

|

Pelanggaran atas Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999. |

| Penetapan pembayaran ganti rugi

|

Tidak ada penjabarannya. |

| Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

|

Ada penjabarannya dalam Pasal 12 s.d. 18 PP No. 44 Tahun 2021 tetapi masuk ke dalam Bagian Ketiga tentang Besaran Denda (tidak lagi masuk ke Bagian Kedua tentang Jenis Sanksi). |

Di sini terlihat kembali bahwa ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 tersebut tidak memberi pengaturan yang lebih teknis apapun, bahkan cenderung berpotensi terlalu menyederhanakan. Sebagai contoh Pasal 7 menyatakan bahwa penetapan pembatalan perjanjian dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan perjanjian. Ukurannya adalah berapa banyak dari ketentuan perjanjian itu yang melanggar undang-undang. Padahal, untuk pembatalan suatu perjanjian, yang harus dilihat adalah unsur dari perjanjian yang dilanggar. Jika unsur yang dilanggar adalah unsur esensialia, maka pada hakikatnya perjanjian itu batal demi hukum. Satu saja ada unsur esensialia yang dilanggar, maka dengan sendirinya konstruksi perjanjian itu pada hakikatnya sudah runtuh karena bertentangan dengan hukum yang memaksa.

Mungkin ada argumentasi yang mengatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 7 ini tidak bisa digunakan dengan menggunakan prinsip hukum perjanjian. Argumentasi seperti ini tidak sepenuhnya benar, karena KPPU berposisi sebagai pengawas persaingan usaha yang mewakili kepentingan umum. Dalam hukum perjanjian pun dianut prinsip bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Bahkan, jika dicermati dari syarat sah perjanjian, model perjanjian yang melanggar salah satu dari 12 pasal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 tersebut, adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif.

Di sisi lain, ketiadaan penjelasan teknis tentang penetapan pembayaran ganti rugi di dalam PP No. 44 Tahun 2021 ini menunjukkan suatu kekuranglengkapan dari perumusan peraturan pemerintah ini. Sebab, apabila Pemerintah mengkhawatirkan agar denda tidak sampai “mematikan” pelaku usaha, maka tentu penetapan besaran ganti rugi juga punya potensi yang sama. Dalam praktik memang beban pembuktian terhadap kerugian ini dipikul oleh pelaku usaha [pesaing] yang mengajukan klaim kerugian itu, yang menurut pedoman di dalam Perkom No. 4 Tahun 2009 bakal ditetapkan majelis Komisi berdasarkan asas kesesuaian, keadilan, dan kepatutan.

Besaran Denda

Salah satu filosofi sanksi adalah sebagai instrumen penjeraan. Untuk membuat jera pelaku pelanggaran, maka sanksi harus dijatuhkan melebihi besaran dampak negatif yang diakibatkannya. Misalnya, jika seseorang merugikan negara sebesar Rp1 miliar, maka denda yang berefek penjeraan harus dibebankan kepadanya melebihi angka Rp 1 miliar itu. Penjatuhan denda yang setimpal tentu tidak akan memberi efek penjeraan apapun.

Barangkali terkesan ironis untuk mempertanyakan apa sesungguhnya filosofi penjatuhan sanksi denda atas pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dewasa ini. Di satu sisi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat perubahan yang signifikan dengan melepaskan “batas atas” (ketentuan maksimal) besaran denda terhadap pelaku usaha. Namun, di sisi lain Pemerintah wanti-wanti mengingatkan agar diskresi ini tidak dijalankan dengan membuat pelaku usaha menjadi kesulitan keuangan dan berhenti beroperasi.

Rupanya, anggapan bahwa dilepaskannya “batas atas” dalam pengenaan denda [tindakan] administratif ini juga tidak sepenuhnya benar. Hal ini karena Pasal 12 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 menetapkan batas maksimal denda itu adalah:

- sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap UU; atau

- sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap UU.

Menurut Penjelasan Pasal 12 ayat (1), penetapan batas maksimal besaran sanksi denda itu adalah demi kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Namun, ditegaskan bahwa pendekatannya adalah kasus per kasus. Lengkapnya penjelasan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, Komisi diberikan pilihan untuk menetapkan besaran sanksi denda maksimum berdasarkan nilai keuntungan atau berdasarkan nilai penjualan yang diperoleh dari hasil pelanggaran terhadap Undang-Undang, pada Pasar Bersangkutan, dan selama jangka waktu terjadinya pelanggaran tersebut.

Pada hakikatnya, pilihan yang tersedia bersifat alternatif, dan penerapannya pada kasus per kasus diserahkan kepada Komisi.

Dalam hal Komisi menggunakan dasar penghitungan berupa nilai keuntungan bersih yang diperoleh dari hasil pelanggaran Undang-Undang, maka Komisi perlu memperhatikan fakta tentang kegiatan Pelaku Usaha, kondisi Pasar Bersangkutan,dan jangka waktu terjadinya pelanggaran dimaksud.

Nilai keuntungan bersih adalah keuntungan yang diperoleh Pelaku Usaha setelah dikurangi dengan pajak dan pungutan negara, serta biaya tetap yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, dalam hal Komisi menggunakan dasar penghitungan berupa nilai penjualan yang terkait dengan pelanggaran Undang-Undang, maka Komisi wajib memperhatikan fakta tentang kegiatan Pelaku Usaha, kondisi Pasar Bersangkutan, dan jangka waktu terjadinya pelanggaran dimaksud.

Nilai penjualan ditetapkan berdasarkan nilai sebelum pengenaan pajak atau pungutan negara yang terkait langsung dengan penjualan barang/jasa pada Pasar Bersangkutan.

Mengingat unsur jangka waktu pelanggaran merupakan faktor penting dalam menetapkan besaran sanksi denda yang akan dikenakan, jangka waktu pelanggaran ditentukan berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran.

Apabila kurang dari 6 (enam) bulan, maka diperhitungkan sebagai 1/2 (setengah) tahun. Sebaliknya, apabila lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka dihitung sebagai I (satu) tahun penuh. Komisi selanjutnya dapat menggunakan koefisien tertentu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran per bulan, dalam jangka waktu pelanggaran selama 1 (satu) tahun tersebut.

Menjadi pertanyaan menarik di sini, apakah semua uraian di dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) di atas wajib untuk diikuti? Kata-kata “wajib” dan “dapat” pada kalimat-kalimat normatif di dalam penjelasan itu menunjukkan ada operator norma yang perlu diperhatikan oleh KPPU. Namun, sebuah penjelasan pada dasarnya merupakan area tafsir otentik, yang derajatnya tidak setingkat dengan tafsir gramatikal pada batang tubuh sebuah peraturan. Dengan demikian, sangat disayangkan bahwa ketentuan yang ada di dalam penjelasan itu, yang notabene memang wajib dijalankan oleh KPPU, ternyata tidak dimasukkan di dalam bangunan batang tubuh, tetapi ditempatkan di penjelasan.

Selanjutnya, sebagai jaminan pemenuhan atas sanksi denda itu, maka terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. Kewajiban memberikan jaminan bank tersebut tidak diperlukan apabila pelaku usaha menerima dan melaksanakan putusan Komisi dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan niaga atau Mahkamah Agung. Juga, tentu saja, tidak diperlukan apabila amar putusan KPPU tidak menjatuhkan sanksi denda tapi sanksi bentuk lain.

Penggunaan kata-kata “paling banyak” untuk suatu jaminan yang dipersyaratkan bagi pemohon keberatan, harus diakui agak mengganggu nalar hukum pada umumnya karena yang lazim untuk dijadikan syarat adalah “paling sedikit”. Namun, kita terima saja itu semua sebagai rumusan yang tidak dapat diutak-atik. Memang bahwa nilai 20% ini sangat mungkin terlalu besar jika sekadar menjadi syarat administratif untuk dapat mendaftarkan permohonan keberatan. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan memang sudah benar jika ditulis “paling banyak” sehingga nanti dapat ditentukan secara kasuistis, misalnya cukup 1% atau 2%. Sekarang pertanyaannya jadi beralih, yakni siapa yang layak menentukan 1% atau 2% (atau mungkin juga 0%) tersebut?

Sambil menunggu poeraturan KPPU (Perkom) mengenai hal ini (belum muncul ketika tulisan ini dibuat), maka tafsir atas siapa yang menentukan besaran nilai jaminan itu bisa menjurus ke beberapa institusi. Pertama, adalah KPPU sendiri. Jadi, pada tiap-tiap putusan yang memuat sanksi denda, majelis komisi akan langsung menentukan berapa besaran jaminan yang dipersyaratkan apabila pelaku usaha nanti akan mengajukan keberatan untuk kasusnya. Penunjukan majelis KPPU sebagai penentu besaran jaminan yang harus dibayar oleh pelaku usaha untuk suatu syarat beracara di lembaga eksternal (pengadilan negara), di mana KPPU juga bakal menjadi pihak “lawan” di dalam perkara itu, sesungguhnya layak dipertanyakan.

Logisnya, yang menentukan syarat untuk beracara di suatu lembaga adalah lembaga itu sendiri. Dalam hal ini adalah institusi pengadilan, atau lebih tepat lagi Mahkamah Agung sebagai puncaknya. JIka boleh berandai-andai, katakan KPPU menetapkan pelaku harus memberikan jaminan 10% (dari nilai denda) agar bisa mengajukan keberatan, tetapi pelaku usaha membayar di bawah itu, dan rupanya pengadilan niaga tetap menerima pendaftaran perkaranya dan membolehkan pelaku usaha itu tetap beracara, lalu apakah KPPU dapat menolak untuk “melayani” keberatan pelaku usaha itu?

Namun, jika besaran jaminan itu diserahkan kepada hakim pengadilan niaga untuk menentukan, hal ini juga bisa menimbulkan masalah. Sebab, bukankah prosedur ini baru sekadar syarat administratif yang belum melibatkan peran hakim? Jika patokannya tidak definitif dan bergantung kasus per kasus, maka hal ini akan menjadi syarat yang menggantung dan terbuka untuk dipermainkan oleh petugas administratif di pengadilan. Akan lebih baik sebenarnya jika Mahkamah Agung menetapkan saja secara tegas satu nilai saja dan berlaku umum. Sekalian MA dapat merevisi peraturan (perma) tentang tata cara pengajuan keberatan atas putusan KPPU. Selain itu, bakal ada perbedaan konseptual antara uang jaminan terkait pembayaran denda yang diintroduksi oleh peraturan pemerintah ini dan konsep panjar biaya perkara di dalam Pasal 10 Perma Nomor 3 Tahun 2019.

Terlepas adanya silang pemikiran seperti di atas, ketentuan yang memberi batas maksimal denda pada ayat (1) tersebut menerbitkan secercah harapan positif. Hal seperti ini sudah cukup lama disarankan oleh para ahli persaingan usaha dalam penentuan besaran denda. Namun, dilihat dari teknik perancangan peraturan, penambahan atas ketentuan “batas atas” (besaran denda maksimal) itu sesungguhnya menyalahi Pasal 47 ayat (2) huruf g versi UU No. 11 Tahun 2020 itu. Peraturan pemerintah ini seakan menambah norma baru yang tidak lagi bersifat teknis, melainkan sangat substansial. Awalnya, di dalam undang-undang seakan batas itu dihilangkan, tetapi ketika di peraturan pelaksanaan kembali diumunculkan (konon demi kepastian hukum). Seharusnya Pasal 47 ayat (2) huruf g diformulasikan dengan kata-kata yang lebih sesuai, misalnya: “g. pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak menurut besaran denda berdasarkan persentase tertentu atas keuntungan bersih atau total penjualan”. Bagaimana besaran persentasenya, maka Pasal 47 ayat (3) telah menyatakan bahwa hal itu akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 13 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 kemudian menyatakan bahwa tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Ketentuan ayat (2) menyatakan:

“Dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Makna ketentuan ayat (2) ini tidak jelas karena apa tujuan dari koordinasi ini tidak dinyatakan di dalam ayat tersebut. Seharusnya koordinasi di sini mengarah pada dua hal. Pertama, koordinasi untuk menjadikan denda ini berstatus sebagai piutang negara. Kedua, koordinasi untuk membawa kasus tersebut memasuki ranah hukum pidana. Hal yang terakhir ini sudah tertera 20 tahun di dalam UU No. 5 Tahun 1999, tetapi tidak pernah dijalankan oleh KPPU. Artinya, tidak ada jaminan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020, KPPU akan berinisiatif menjalankan kewenangan tersebut.

Pasal 14 PP No. 44 Tahun 2021 menyatakan penentuan besaran denda didasarkan atas: (a) dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; (b) durasi waktu terjadinya pelanggaran; (c) faktor yang meringankan; (d) faktor yang memberatkan, dan/atau (e) kemampuan pelaku usaha untuk membayar. Faktor yang meringankan disebutkan ada enam hal, sedangkan faktor yang memberatkan ada dua hal.

Faktor yang meringankan di sini pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan pertimbangan para hakim saat akan menetapkan diktum dalam putusan pengadilan. Hal yang menarik adalah ketentuan dalam Pasal 17 yang mewajibkan majelis KPPU mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. KPPU dapat memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan pembayaran denda, jika ada permohonan tertulis disertai data dukung dari pelaku usaha. Kelonggaran diberikan dalam bentuk pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu.

Mengingat pemberian kelonggaran dalam pembayaran denda harus dimohonkan secara tertulis oleh pelaku usaha, maka tentu permohonan ini baru dapat diajukan apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Permohonan tertulis ini dengan demikian diajukan lagi oleh pelaku usaha dan KPPU harus memeriksa lagi permohonan ini, guna memutuskan apakah permohonan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kerumitan terjadi di sini karena pada setiap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, berarti masih menyisakan kemungkinan “pekerjaan rumah” baru untuk memutuskan permohonan kelonggaran tadi. Dengan dibukanya kesempatan seperti ini, dapat diduga pula bahwa pelaku usaha akan terpicu beramai-ramai meminta permohonan kelonggaran pembayaran denda ini.

Pemeriksaan Keberatan dan Kasasi

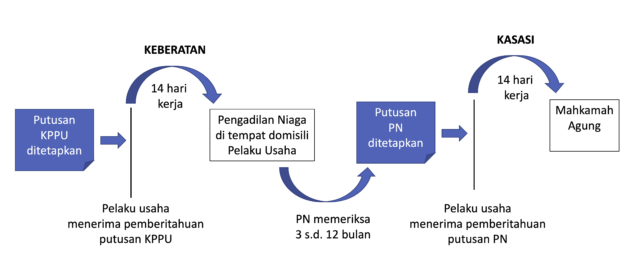

Bagian terakhir dari PP No. 44 Tahun 2021 mengatur tentang durasi waktu pemrosesan suatu perkara di pengadilan niaga dan Mahkamah Agung. Ketika putusan KPPU ditetapkan, maka ada jeda waktu hingga pemberitahuan putusan itu diterima oleh pelaku usaha. Terhitung 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan itu, pelaku usaha punya hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan niaga tempat pelaku usaha berdomisili. Pengadilan niaga diberi waktu antara tiga bulan sampai dengan dua belas bulan untuk menyelesaikan keberatan ini. Selanjutnya, masih tersedia upaya kasasi bagi pelaku usaha dan/atau KPPU untuk mengajukan kasasi juga dengan durasi waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan pemberitahuan putusan pengadilan niaga oleh masing-masing pihak.

Sehubungan dengan durasi waktu 14 hari kerja untuk pengajuan kasasi, ada kemungkinan perhitungan kapan dimulainya perhitungan 14 hari kerja itu berbeda antara pelaku usaha dan KPPU, mengingat penerimaan pemberitahuan putusan dari pengadilan niaga dapat saja berbeda tanggal. (***)

Comments :