SITUS PORNO DAN REDUKSI KEDAULATAN NEGARA

Oleh SHIDARTA (Juni 2020)

Beberapa bulan terakhir ini, saya sedang mencari lebih banyak bukti dari tesis tentang kecenderungan reduksi kedaulatan negara. Menariknya adalah bahwa apa yang disebut dengan tesis reduksi kedaulatan negara itu (the decline of state soverignty) ternyata bersinggungan juga dengan tesis reduksi negara berdaulat (the decline of soverign state). Salah satu tokoh yang gencar mempersoalkan tentang reduksi negara berdaulat itu adalah Carl Schmitt (1888-1985). Kita melihat bahwa kekhawatirannya justru menguat dalam format yang berbeda pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

Dalam bidang ekonomi, misalnya, kita mengidentifiksi bukti reduksi itu dalam apa yang disebut dengan “the death of money”. James Rickards (2015) menjelaskan hal ini dalam bukunya yang diberi judul serupa, dengan diberi anak judul “The Coming Collapse of the International Monetary System”. Fenomena reduksi itu dipandang masih satu rangkaian dengan global financial system, yang mencuat pasca-krisis keuangan tahun 2008.

Saya mencermati ada beberapa ciri dari reduksi itu. Pertama, apabila ada lembaga-lembaga yang diberikan otoritas oleh negara, namun lembaga-lembaga ini makin memudar pamornya alias makin tidak dikenal oleh publik. Mereka tetap ada, hanya perannya tidak cukup diperhitungkan. Kedua, lahirnya lembaga-lembaga baru yang bersifat self-regulatory. Lembaga-lembaga ini ada di luar struktur resmi negara atau pemerintahan, sehingga sangat mungkin tidak mendapat legitimasi yuridis, namun mereka diterima secara sosiologis-pragmatis, setidaknya oleh komunitas yang berkepentingan. Ketiga, lembaga-lembaga baru yang disebutkan tadi tidak harus membawa bendera nasionalitas tertentu karena mereka bisa beroperasi lintas-negara. Keempat, jika dibandingkan antara lembaga resmi negara dan lembaga self-regulatory ini, segera terlihat bahwa lembaga yang disebutkan terakhir ini memiliki daya tarik karena mampu bekerja efisien dan tidak birokratis.

Lebih ekstrem lagi adalah bahwa reduksi kedaulatan negara itu bisa saja mengejawantah menjadi kehilangan total fungsi dari kewenangan itu sendiri. Artinya, ada lembaga-lembaga resmi negara yang kehilangan fungsi [dan perannya] di mata publik, tetapi pada saat bersamaan masyarakat pun tidak menganggap penting adanya lembaga-lembaga alternatif guna menggantikan fungsi yang ditinggalkan oleh lembaga negara yang punya kewenangan resmi.

Lalu adakah contoh konkret dari fenomena tentang hal ini di dalam bidang hukum? Saya terpikirkan satu contoh, yakni dengan melihat nasib kewenangan lembaga sensor yang dulu pernah sangat kita andalkan. Film-film yang beredar di bioskop dan televisi dulu secara umum hanya bisa ditonton setelah melewati proses sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Seandainya kita masih sempat datang untuk menonton film di gedung bioskop (praktis di masa pandemi covid-19 ini, hal tersebut disarankan untuk tidak dilakukan), maka semua penonton masih disuguhi informasi bahwa film itu lulus sensor LSF. Sensor ini tidak akan kita dapatkan jika kita beralih dengan menonton film di Netflix dan Iflix. Kendati LSF berteriak untuk meminta kewenangan itu, perusahaan pengelola layanan streaming itu tetap bergeming, dan negara tidak berdaya untuk memaksa. Tidak juga ada jaminan bahwa apabila kewenangan LSF itu ditambahkan di dalam undang-undang, maka LSF mampu untuk menjalankan tugas itu dengan baik.

Seandainya LSF mampu menyensor film-fim yang beredar pada sejumlah media, maka masyarakat akan disodorkan lagi dengan akses baru guna menonton film-film yang belum tersentuh gunting LSF. Film dan video yang beredar di Youtube, misalnya, praktis tidak akan mampu disentuh oleh LSF.

Benar, bahwa salah satu dalih untuk tetap mempertahankan eksistensi dari LSF dalam hal ini adalah adanya bayangan kekhawatiran kita terhadap dampak negatif dari materi pornografi. Tatkala Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diundangkan pada tanggal 26 November 2008, ada pertimbangan bahwa pornografi itu telah dan sedang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Untuk itu, melalui undang-undang tersebut negara harus mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Pada saat bersamaan, teknologi komunikasi dan informasi berkembang dengan super-dahsyat. Industri pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat ikut terdongkrak dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi itu. Jika dulu orang harus bersusah payah mendapatkan informasi seputar aktivitas seks, sekarang semuanya sangat mudah tersaji.

Betul bahwa negara tidak tinggal diam. Bisa saja secara statistik, pemerintah menunjukkan ada sekian situs yang memuat konten pornografi itu sudah diblokir. Namun, ibarat banjir bandang, tindakan pemblokiran ini seperti menyemprotkan seember air di lautan api yang tengah membakar bangunan. Di sinilah kita melihat betapa kedaulatan negara telah mengalami pengembosan. Akhirnya, negara seperti menyerah dengan kondisi ini.

Setiap orang dapat melakukan eksperimen sederhana dengan mengetik sejumlah kata kunci di google dan youtube untuk mencari tahu seberapa banyak situs-situs seperti itu tetap diproduksi dan bisa dengan mudah diakses. Boleh jadi ada benarnya, bahwa 12% dari situs-situs di jejaring dunia maya itu adalah pornografi (<https://purehope.net/resources/statistics/>). Terbukti dengan kata-kata yang “lazim” dipakai saja, situs-situs dimaksud masih bisa dibuka. Belum lagi jika kata-kata tadi disiasati dengan mencari translasinya dalam bahasa asing (bisa pakai google translate) dan kemudian dijadikan kata kunci, maka dengan sendirinya akan lebih banyak lagi situs yang terkuak. Bahkan, lebih sederhana lagi, dengan mengetik satu huruf tertentu berkali-kali, sudah menjadi simbol yang cukup untuk masuk ke situs-situs demikian. Lalu, apakah kita masih dapat menyatakan Undang-Undang Pornografi kita punya gigi?

Menurut Pasal 17-19 Undang-Undang Pornografi, pemerintah [pusat dan daerah] wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Terkait ke aspek pencegahan pemerintah pusat berwenang: (1) melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet; (2) melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan (3) melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Sementara itu, kewenangan di atas dalam lingkup daerah masing-masing, bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.

Namun, sekali lagi bahwa reduksi kedaulatan negara telah menjadikan perintah undang-undang itu tidak punya energi yang cukup. Fenomena ini tidak khas Indonesia memang, mengingat gelombang informasi melalui media sosial telah melewati batas-batas teritorial negara, tanpa bisa dibendung oleh otoritas manapun. Satu-satunya cara membendungnya adalah dengan meniadakan jaringan komunikasi berbasis teknologi tersebut; sesuatu yang pasti mustahil dilakukan oleh setiap negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi dalam berekspresi dan mendapatkan informasi.

Mari kita telaah fenomena ini dengan rasional. Jika kedaulatan negara memang tidak lagi mampu dipakai sebagai instrumen mengatasinya, maka pendekatannya menuntut agar diubah ke dalam bentuk edukasi publik. Mengingat konsumen pornografi yang paling rentan terpengaruh adalah anak-anak, maka dengan sendirinya kepada merekalah edukasi ini pertama-tama harus ditujukan. Fungsi negara untuk menjadi filter, dengan demikian berubah ke fungsi sebagai edukator. Masyarakat dibiarkan untuk dewasa dan punya self-reliance. Kebijakan dan tindakan seperti ini tentu memerlukan waktu dan kerja keras, tetapi wajib dijalankan.

Apakah mungkin kedaulatan negara ini “dipaksakan” penerapannya melalui pendekatran hukum? Dari hasil penelusuran sekilas di Youtube yang sempat dilakukan, terlihat bahwa situs-situs seperti ini ternyata dibuat karena motif untuk mendapatkan dukungan finansial dari pemasang iklan. Menariknya adalah bahwa para pemasang iklan itu umumnya berasal dari jenis-jenis produk dan/atau jasa yang sama, seperti aplikasi games, investasi, dan kosmetika yang hampir semuanya menyasar kalangan di bawah usia 25 tahun. Di sini celah kecil bagi kedaulatan negara sebenarnya masih dapat berperan, yakni dengan memasang kendali pada perusahaan-perusahaan ini. Perusahaan-perusahaan yang beriklan wajib mematuhi etika periklanan (pariwara). Walaupun etika itu disusun bukan oleh negara, tetapi ada peraturan perundang-undangan yang memberi sanksi berat bagi pelanggaran itu. Silakan lihat, misalnya, dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f juncto Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saya sadar bahwa pilihan pendekatan hukum positif seperti ini lagi-lagi menunjukkan reduksi kedaulatan negara yang lebih kasatmata, mengingat sejak undang-undang itu diberlakukan pada tahun 2000 sampai sekarang (notabene sudah 20 tahun), pasal-pasal yang saya singgung di atas hanya menjadi “macan kertas”.

Mari kita kembali ke alternatif yang saya sebut sebagai edukasi publik. Pola edukasi yang diterapkan bisa dimulai dari langkah sederhana. Kurang lebih sama seperti pemerintah membatasi gerakan perusahaan rokok untuk menyebarluaskan kebiasaan merokok (khususnya di kalangan remaja). Industri rokok masih boleh beriklan, asalkan menyisipkan edukasi publik dengan menyatakan merokok itu dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Artinya, pelaku usaha diperbolehkan untuk sementara eksis mengiklan diri pada situs-situs yang “belum sempat” ditutup pemerintah, syaratnya dengan menyisipkan edukasi publik di dalamnya. Karena belum ditutup, maka konten situs-situs demikian dimaknai masih dalam batas toleransi menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pornografi.

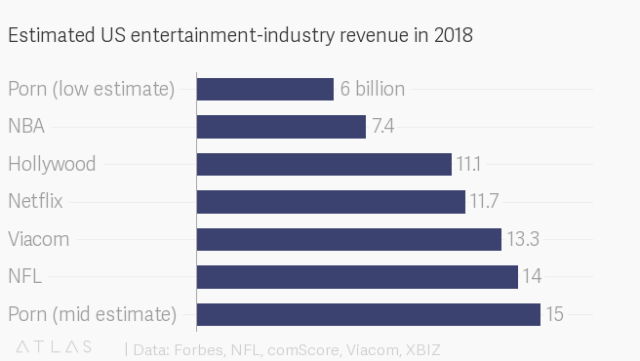

Saya sadar bahwa tawaran mengajak Google atau Youtube bersama dengan perusahaan-perusahaan pemasang iklan ini untuk terlibat dalam edukasi publik, bakal sangat terbuka untuk diperdebatkan efektivitasnya. Karena perusahaan-perusahaan ini pada dasarnya bukan pelaku usaha yang sepenuhnya mau tunduk pada kontrol negara (manapun). Di sinilah diperlukan koordinasi Indonesia dengan otoritas lain di luar Indonesia. Namun, patut dicatat apakah di negara-negara itu ada otoritas yang benar-benar punya kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan dan menyusun program bersama? Hal lain adalah kesulitan teknis dalam memilah situs-situs yang masih dapat ditoleransi dan tidak dapat ditoleransi. Tolok ukur yang dipakai Indonesia belum tentu sama dengan Korea Selatan, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kondisinya sangat berbeda dengan edukasi publik tentang bahaya merokok. Hampir di semua negara, gerakan masyarakat anti-rokok/tembakau itu punya resonansi yang kuat, bahkan bisa mampu mempengaruhi lembaga legislasi. Iklan-iklan rokok praktis tidak ditemukan tampil secara vulgar dengan menunjukkan fisik rokoknya. Ruang-ruang publik makin banyak yang mensyaratkan bebas asap-rokok. Gerakan dan dukungan seperti ini belum terjadi untuk konteks pornografi. Belum lagi, jika kita berbicara tentang kepentingan negara-negara tertentu terkait pendapatan yang diperoleh dari industri pornografi. Statistik pendapatan sektor hiburan untuk negara Amerika Serikat (Ross Benes, Quartz, June 20, 2018) memperlihatkan pornografi sebagai kontributor penting.

Sebagai penutup tulisan pendek ini, saya ingin mengutip Ang Peng Hwa dalam tulisannya dalam buku “The Internet and Governance in Asia: A Critical Reader” (2007: 335). Ia menulis sebagai berikut:

The basic rule for cyberspace is hat offline law also apply to the online world. The major issue with regulating cyberspace content is that the laws that apply online must reconcile, as far as possible, with the offline regime. A common concern is pornography. In many Asian countries, pornography is simply outlawed. On the Internet, however, it is difficult to block such content. Singapore made a symbolic gesture by blocking 100 high-traffic sites through the use of proxy server. The United Arab Emirates initially used a similar proxy server system but has since gone on to deploy software that blocks content it deems objectionable for religious and cultural reasons. Increasingly, there are also filtered services that block pornographic sites with the list of sites update monthly. Another major area of concern is content that is objectinable or illegal in some countries but not in others. For example, hate sites have to be blocked from access in France and Germany. Lessig expresses the concern that the Internet would be under siege from such interests. [Foregin Affairs: source] In this author’s view, this concern is misplace because the Internet will continue to play host to fringe groups of many kinds. Nevertheless, Lessig’s point is valid to the extent that the Internet, like any communication medium, thrives best when there is the greatest freedom.

Dengan demikian, penyikapan negara yang “tanpa daya” terhadap fenomena esistensi situs-situs porno di berbagai media saat ini, boleh jadi merupakan contoh menarik yang dapat ditunjukkan untuk membuktikan tesis reduksi kedaulatan negara seperti yang saya sampaikan pada awal tulisan ini. (***)

Baca artikel selanjutnya dengan mengklik tautan ini!

Comments :