MODEL DAN KERANGKA ANALISIS DALAM KARAKTERISASI PUTUSAN HAKIM

Oleh SHIDARTA (April 2020)

Sudah cukup lama disadari bahwa putusan pengadilan tidak banyak dijadikan pokok bahasan dalam pembelajaran hukum di Tanah Air. Kalaupun dibahas, dosen-dosen biasanya tidak secara spesifik mengajak mahasiswa mereka untuk membaca putusan tersebut secara saksama, menelisik duduk perkara, ketepatan dasar hukum dan cara pemaknaannya, argumentasi, serta kepantasan amar putusan. Hal ini lebih karena fokus perhatian pembelajaran hukum kita masih sangat kuat dikuasai cara berpikir hukum secara in abstracto. Jelas ini bukan sesuatu yang salah, namun seiring dengan makin kompleksnya permasalahan hukum yang muncul dari dunia praktik, produk dari ranah yudikatif seyogianya perlu diberi perhatian secara lebih detail dan mendalam.

Ada beberapa alasan mengapa hal di atas perlu dilakukan. Pertama, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terbilang masih lamban dalam merespons kebutuhan regulasi. Ini tentu bukan fenomena khas Indonesia! Kinerja lembaga legislatif tidak pernah mampu mencapai target kuantitas peraturan yang dihasilkan. Belum lagi apabila peraturan yang eksis tadi, diukur pula dari sisi kualitasnya. Kelemahan peraturan perundang-undangan itu segera terlihat, misalnya saat dimohonkan uji material di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Di samping itu, peraturan yang sudah sah diundangkan pun, cukup sering tidak dapat diterapkan di lapangan karena belum dilengkapi dengan peraturan yang lebih rendah sebagai tindak lanjutnya. Semua ini menunjukkan pegangan hukum in abstracto tidak bisa diandalkan untuk menjelaskan tentang “apa hukumnya” (what the law is) dari suatu bidang kajian kepada peserta didik. Kedua, kredibilitas lembaga peradilan dalam menghasilkan putusan-putusan yang berdaya jangkau maju ke depan, belum memenuhi ekspektasi banyak pihak. Di satu sisi memang putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sudah mulai mudah diakses oleh publik. Namun, di sisi lain, karakterisasi terhadap putusan-putusan tersebut ternyata masih sangat minim dilakukan, sehingga hal ini tidak mendorong semangat para hakim untuk berlomba-lomba membuat putusan yang “mencerahkan” dengan keberanian menerobos rigiditas dan/atau kekosongan tafsir gramatikal yang disediakan peraturan hukum positif. Masih ada anggapan bahwa tugas tersebut tidak berada di pundak para hakim di tingkat judex facti (apalagi tingkat pertama), melainkan ada pada institusi yang menaungi para hakim agung. Ketiga, melalui pengalaman meneliti beraneka ragam putusan pengadilan, telah ditemukan adanya ketidaktelitian yang cukup “fatal” dalam pengutipan yurisprudensi, baik yang dicantumkan di dalam putusan hakim maupun “buku-buku” yurisprudensi. Ketidaktelitian itu dimulai dari kesalahan penulisan nomor putusan, yang ketika dilacak sampai ke putusan aslinya ternyata putusan yang dikutip, sama sekali tidak relevan dengan perkara yang tengah diadili. Belum lagi soal formulasi kaidah [hukum] yurisprudensi yang juga ternyata telah salah kutip. Rupanya hakim yang mengutip tidak pernah membaca putusan asli yang dijadikan referensi tersebut atau ia mengambilnya dari hakim lain yang keliru karena mengambilnya entah dari mana lagi. Lebih unik lagi, “buku-buku” yurisprudensi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung juga kerap membuat formulasi kaidah [hukum] yurisprudensi yang unik. Keunikan itu terjadi karena formulasi kaidah yang dihasilkan tidak sesuai dengan ciri perumusan ketentuan normatif. Biasanya ini terjadi karena uraian pertimbangan hakim diambil begitu saja (copy-paste), sehingga ketika muncul dan diklaim sebagai formulasi kaidah [hukum] yurisprudensi, kaidah itu bercampur dengan fakta (kaidah yurisprudensinya masih mencantumkan nama penggugat/tergugat, waktu, dan/atau lokasi perkara). Ini menunjukkan bahwa formulasi tersebut tidak melalui kerangka analisis dalam karakterisasi putusan. Ketidaktepatan ini praktis tidak pernah dikoreksi secara luas melalui kajian-kajian putusan hakim.

Atas dasar tiga alasan pokok tersebut, karakterisasi terhadap putusan hakim menjadi suatu program yang sangat perlu digalakkan, khususnya oleh kalangan akademisi dan/atau peneliti hukum. Hasilnya diharapkan mampu memperkaya gaya pembelajaran hukum di Indonesia, sekaligus memunculkan iklim baru guna mengapresiasi lahirnya putusan-putusan hakim yang mampu mengisi lacuna regulasi. Area-area hukum yang dinamis, seperti hukum di bidang teknologi dan ekonomi, diperkirakan bakal mendominasi putusan yang dikarakterisasi. Diikuti kemudian oleh area hukum di bidang politik, hukum acara, sosial, dan budaya. Artinya, para dosen yang mengajar hukum di bidang teknologi dan ekonomi harus paling rajin mengikuti perkembangan kasus-kasus yang terjadi, dan menawarkan diskusi dengan mahasiswa sebagai peserta didik, tentang “nilai tambah” yang diberikan oleh putusan-putusan tersebut bagi khazanah hukum positif di area hukum tersebut. Boleh jadi, putusan-putusan ini tidak semua dihasilkan oleh peradilan, tetapi bisa juga dari lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Memang tidak semua keterangan tekstual di dalam putusan dapat sepenuhnya memotret apa yang terjadi di dalam persidangan, tetapi bagi pembelajar hukum, satu hal terpenting yang dapat ditarik dari putusan-putusan hakim tersebut adalah penalaran hukum yang diperagakan dalam rangka mengisi celah hukum positif (legal gap). Dengan demikian, hanya putusan-putusan yang memperlihatkan adanya penemuan hukum saja yang sebenarnya layak untuk diambil sebagai objek kajian putusan. Mungkin juga ada sejumlah putusan yang menarik perhatian publik, yang barangkali dipicu oleh latar belakan pelaku atau para pihak yang terlibat di dalam perkara-perkara tersebut, misalnya para pesohor. Kriteria pemilihan putusan untuk dikarakterisasi semata-mata karena faktor terakhir ini, seharusnya tidak dilakukan.

Tatkala para akademisi dan/atau peneliti hukum melakukan karakterisasi, maka model karakterisasinya sebaiknya mengacu pada empat optik analisis. Pertama, analisis terhadap struktur fakta, yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa fakta yang diangkat oleh hakim di dalam putusannya itu benar-benar merupakan peristiwa hukum. Analisis struktur fakta juga untuk mengetahui bahwa semua pihak yang terlibat di dalam persidangan kasus itu, khususnya hakim, tidak keliru dalam menentukan isu utama (core issue) dari kasus tersebut. Optik analisis pertama ini sangat berhubungan dengan optik analisis kedua, yaitu analisis terhadap struktur norma hukum yang dijadikan sumber hukum. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa sumber hukum yang dipilih sudah tepat dan memadai. Terlebih-lebih lagi, analisis ini penting untuk mengetahui cara hakim memaknai norma tadi dengan mencermati subjek norma, operator norma, objek norma, dan kondisi norma. Optik analisis ketiga yang paling penting adalah tentang bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum. Di sini harus dapat ditunjukkan silogisme yang dibangun oleh hakim dalam pertimbangannya. Terlepas bahwa silogisme yang baku memang hampir tidak pernah eksplisit dibuat oleh hakim di dalam putusannya, namun semua uraian pertimbangan di dalam putusan itu dapat diderivasi dan direformulasi menjadi premis-premis dalam silogisme kategoris. Dari sini langsung dapat diketahui apakah hakim telah melakukan penemuan hukum di luar tafsir gramatikal di dalam pertimbangan putusannya. Juga dapat dikenali apakah terjadi logika kesimpulan melompat (jumping to conclusion) atau tidak. Pelaku karakterisasi putusan ternyata banyak yang mengabaikan optik ketiga ini, sehingga karakterisasi tidak cukup mendalam membuat analisis. Pengabaian ini terkadang menghasilkan kekeliruan dalam menentukan kaidah [hukum] yurisprudensi (apabila putusan itu kemudian diberi label sebagai yurisprudensi). Terkadang, yang dianggap kaidah adalah konklusi dari silogisme, padahal seharusnya premis mayor dari silogisme tersebut. Optik berikutnya atau keempat adalah menganalisis diktum atau amar. Biasanya, para akademisi dan/atau peneliti memberi perhatian pada diktum ini untuk melihat disparitas putusan, yakni apakah antara satu putusan dengan putusan lain dalam perkara-perkara serupa memiliki konsistensi terkait jenis sanksi dan bobot sanksi. Analisis terhadap optik terakhir ini sebenarnya lebih bermain di wilayah diskresioner hakim, antara lain karena hakim melihat adanya sejumlah faktor yang meringankan dan memberatkan. Di dalam putusan, biasanya hakim tidak mengelaborasi faktor-faktor ini yang notabene berkonotasi subjektif.

Di dalam optik ketiga, dapat diidentifikasi ada tidaknya penemuan hukum, dan identifikasi ini terjadi apabila hakim melakukan “silogisme antara”. Pada “silogisme antara”, hakim menarik diri dari silogisme unsur per unsur secara paralel. Ia membuat silogisme tersendiri dalam rangka memberi makna baru terhadap suatu unsur, sebelum kemudian ia kembali lagi ke dalam rangkaian silogisme yang paralel itu. Sebagai contoh, seorang hakim sedang mempertimbangkan apakah tindakan sepihak seseorang mengambil arus listrik dari tiang di pinggir jalan untuk dialirkan ke warungnya, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu unsur dari Pasal 362 tersebut adalah “barang”. Pertanyaannya adalah apakah arus listrik itu adalah barang sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP? Ketika kasus ini pertama kali muncul di pengadilan, pertanyaan ini tidak bisa serta merta dijawab begitu saja, kecuali hakim harus menarik diri dulu dengan membuat “silogisme antara”. Ia harus membuat definisi baru yang belum pernah ada tentang barang menurut Pasal 362. Definisi ini pada hakikatnya dapat memperluas atau mempersempit makna barang seperti yang selama ini dikenal. Penemuan hukum yang punya nilai tambah bagi ilmu hukum, pada umumnya adalah definisi yang memperluas. Kita menyebutnya sebagai interpretasi ekstentif.

Definisi terkait unsur yang ingin ditemukan hukumnya itu terletak pada premis mayor di dalam “silogisme antara” tersebut. Tentu perlu kreativitas hakim untuk merumuskan premis mayor ini. Sumber kreativitasnya dapat datang dari berbagai referensi. Di sinilah kita dapat menyatakan jenis dari metode penemuan hukum itu (interpetasi atau konstruksi), lalu apa nama dari interpretasi dan konstruksi tadi. Bahkan, lebih jauh lagi kita dapat mengaitkan dengan aliran pemikiran hakim di dalam putusannya. Sebagai contoh, hakim menetapkan di dalam pertimbangannya bahwa benda yang punya nilai ekonomis dan dapat didistribusikan adalah barang sebagaimana dimaksud Pasal 362. Dari mana hakim dapat sampai pada bunyi pertimbangan seperti ini? Inilah kunci untuk menentukan jenis dari metode penemuan hukum, nama interpretasi/konstruksi, dan aliran pemikiran hukum yang diperagakan oleh hakim.

Premis mayor di dalam setiap silogisme juga memperlihatkan sisi lain yang menarik. Mungkin selama ini dibayangkan bahwa ketika hakim memaknai suatu unsur norma, ia selalu mengambilnya dari rumusan pasal yang dikenakan. Jumlah dan teks unsur normanya memang diambil dari pasal tersebut, tetapi tidak selalu makna dari unsur-unsur itu. Makna ini mungkin saja terdapat definisinya, antara lain di dalam Pasal 1 undang-undang terkait (Bab Ketentuan Umum), tetapi sangat sering terjadi hakim tidak mengutip dari definisi ini. Hakim mengambilnya dari sumber lain yang telah lazim digunakan, yakni dari doktrin. Katakanlah bahwa ada unsur “dengan sengaja” yang harus disilogismekan. Definisi “dengan sengaja” tidak ditemukan definisinya di dalam undang-undang, tetapi ada di dalam doktrin. Dalam hal ini kecenderungan hakim untuk loyal menggunakan suatu doktrin juga merupakan kajian menarik dalam karakterisasi putusan.

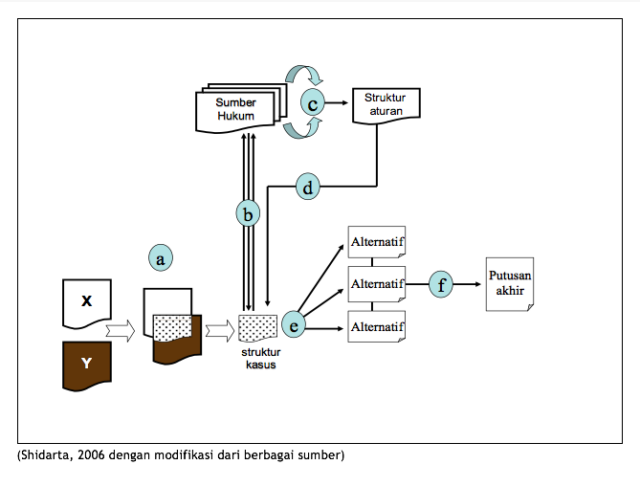

Kerangka analisis dalam melakukan karakterisasi hakim pun seharusnya dapat berangkat dari langkah-langkah yang sistematis. Dalam buku berjudul “Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum” keempat optik yang disebutkan di atas telah juga dibahas, yang mengacu pada enam langkah penalaran hukum (Shidarta, 2006: 197-225), yaitu: (a) mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; (b) menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term); (c) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies underlying those rules), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; (d) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; (e) mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; dan (f) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Keenam langkah ini punya korelasi yang erat dengan empat optik yang disinggung di dalam tulisan ini. Optik pertama berkaitan dengan langkah (a) dan (b). Optik kedua berkaitan dengan langkah (c). Optik ketiga berhubungan dengan langkah (d), (e), dan (f). Optik keempat, memang tidak muncul di dalam enam langkah tersebut karena seperti dinyatakan sebelumnya, optik terakhir ini lebih bernuansa diskresioner yang tidak sepenuhnya dapat dilacak melalui pendekatan nalar kognitif. Misalnya kita kesulitan untuk menentukan apa justifikasi kognitif dari hakim ketika menghukum seorang pencuri pada suatu kasus dengan pidana penjara satu tahun saja, sementara pencuri lain pada kasus lain dengan pidana penjara dua tahun. (***)

Comments :