APA ITU BUDAYA HUKUM?

Oleh SHIDARTA (Oktober 2019)

Ada jargon klasik dalam bahasa Belanda yang kerap dikutip penulis buku-buku teks hukum: ‘Het recht hinkt achter de feiten aan,’ yang artinya hukum itu berjalan terseok-seok mengikuti fakta. Jadi, hukum sebenarnya ada di belakang fakta, dalam arti kenyataan itulah yang menginspirasi munculnya hukum. Tentu saja ada banyak fakta yang terjadi di sekitar kita dan tidak semuanya harus dikukuhkan menjadi norma hukum.

Fakta-fakta yang layak untuk dikukuhkan menjadi hukum adalah fakta-fakta yang terjadi berulang kali, yang kemudian membentuk pola perilaku yang sama secara berulang-ulang. Pola ini dirasakan mengikat, dalam arti membebani kewajiban bagi orang-orang yang menjalankannya. Bahkan, apabila ada orang yang melanggar kewajiban itu, ada kesan kuat bahwa terhadap orang itu seharusnya dijatuhkan sanksi.

Apa yang digambarkan di atas membawa kita pada satu topik tentang budaya hukum. Tulisan ini akan menggambarkan secara sekilas tentang makna budaya dan kebudayaan secara umum, lalu masuk ke pengertian budaya hukum. Lalu, akan diulas tentang budaya hukum masyarakat serta peran hakim dalam penciptaan budaya hukum yang sehat. Terakhir akan disinggung tentang peran masyarakat dalam budaya hukum yang tidak sehat.

Tatkala para subjek hukum bersentuhan dengan hukum, maka hukum yang dimaksud tidak lagi sepenuhnya bermakna tekstual sebagaimana tertulis di dalam undang-undang atau sumber hukum positif lainnya. Hukum tersebut pasti sudah dikaitkan dengan fakta konkret yang tengah dihadapi. Dengan perkataan lain, hukum yang in abstracto itu dihubungkan dengan kontekst fakta konkret yang terjadi, sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban seperti apa suatu kasus hukum akan diselesaikan. Jawaban ini, jika dituangkan di dalam putusan hakim, akan menjadi hukum yang in concreto.

Kalimat di atas memberi penegasan bahwa teks hukum memang tidak pernah lepas dari konteks. Dalam proses ketika sebuah hukum dibentuk, misalnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, rancangan hukum tersebut pasti menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran norma hukum itu. Artinya, hukum yang dibuat harus sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Tuntutan kebutuhan ini bukan sesuatu yang berada di awang-awang, melainkan kebutuhan yang senyatanya ada di dalam kehidupan masyarakat, yang dipandang mendesak untuk diatur ke dalam hukum positif. Hal ini berarti ketika suatu hukum positif, khususnya undang-undang ditetapkan, maka di situ sudah ada jaminan hukum positif ini dapat berlaku secara sosiologis (karena masyarakat memang membutuhkan) dan berlaku secara filosofis (karena masyarakat memandang seyogianya memang hal itu perlu dibuat aturannya). Dengan demikian, menjadi tugas negara untuk menetapkan pengaturan itu ke dalam hukum positif, sehingga peraturan itu berlaku secara yuridis.

Dalam hal ini terlihat bahwa hukum positif, baik ketika dibentuk maupun pada saat diterapkan dalam kasus-kasus konkret di lapangan, akan bersentuhan dengan faktor ruang dan waktu. Faktor ruang menunjuk pada tempat (lokasi) tempat para subjek hukum berada dan berinteraksi dengan sesama dan alam sekitarnya. Faktor waktu menunjuk pada kurun masa tertentu pada saat subjek hukum ini hidup dan beraktivitas. Kedua faktor ini membingkai aktivitas manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial, sehingga faktor ruang dan waktu ini dapat membentuk pola perilaku anggota-anggota masyarakat. Adat dan kebiasaan adalah contoh dari pola perilaku orang-orang yang berada dalam ruang yang sama pada kurun waktu tertentu. Kesamaan ini membentuk budaya.

Secara leksikal, ’budaya’ diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Sementara itu ada kata ’kebudayaan’ yang dimaknai sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Bisa juga diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 169-170).

Seorang antropolog dan budayawan Indonesia, Koentjaraningrat (1985) menyebutkan tujuh unsur universal yang terkandung dalam kebudayaan, yaitu: (1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem mata pencaharian hidup, dan (7) sistem teknologi dan peralatan. Selanjutnya, ketujuh unsur itu lalu mewujud ke dalam tiga macam fenomena, yaitu: (1) suatu kompleks ide, nilai, dan norma, (2) kompleks aktivitas kelakukan berpola, dan (3) benda-benda hasil karya manusia.

Konsep lain tentang budaya dan kebudayaan disampaikan oleh Bernardo Bernadi yang kemudian disederhanakan ole Soerjanto Poespowardojo (1993: 7-9), dengan membagi fenomena kebudayaan ke dalam empat faktor dasar, yaitu: (1) anthropos, (2) oikos, (3) tekne, dan (4) ethnos. Keempat faktor dasar ini dapat dipandang sebagai unsur yang menentukan perkembangan suatu kebudayaan.

Faktor anthropos berkaitan dengan manusia. Pada dasarnya manusia bukanlah mahluk rasional yang sudah selesai dan sempurna. Artinya, manusia perlu berkarya agar dapat membuat dunianya menjadi lebih bermakna. Potensi manusia inilah yang menjadikannya sebagai agen kebudayaan yang kreatif. Faktor kedua, yaitu oikos, yang berarti alam atau lingkungan tempat manusia melakukan proses kreativitasnya. Lingkungan inilah yang menjadi medan perjuangan manusia, sehingga muncul hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Faktor ketiga adalah tekne, yakni akar kata dari teknologi sebagai sarana/prasarana yang dgunakan manusia dalam membantunya mengelola kehidupannya. Hukum dapat saja dipandang sebagai tekne apabila dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Faktor terakhir atau keempat adalah ethnos, yaitu komunitas. Karya manusia yang sebaik apapun, termasuk hukum positif yang dibuat oleh manusia, tidak akan bermakna jika tidak didukung oleh semangat kolektif. Hukum yang baik harus dilahirkan karena memang dikehendaki oleh masyarakat dan diterapkan sebagai konsekuensi dari kesepakatan sosial.

Keempat faktor dasar dalam budaya ini sejalan dengan pernyataan dari Lawrence M. Friedman (1984: 6) tentang budaya hukum. Ia menyatakan:

… people’s attitudes toward law and legal system―their beliefs, values, ideas, and expectations. . . The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert―a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.

Ahli hukum Jerman, F.C. von Savigny meyakini bahwa faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat, bahkan bangsa. Setiap bangsa yang dipersatukan oleh bingkai sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa (Volksgeist). Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. Dalam teori yang lebih modern, Leon Duguit dari Prancis menyimpulkan bahwa hukum objektif itu tidak tumbuh dari jiwa bangsa atau dari undang-undang, melainkan dibangun oleh solidaritas sosial. Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan. Dua pendekatan berpikir ala Savigny dan Duguit mencerminkan pandangan bahwa hukum sebagai pola perilaku sosial dalam skala makro. Hukum dikaitkan dengan jiwa bangsa dan solidaritas sosial.

Di sisi lain, ada pandangan yang lebih melihat hukum sebagai pola-pola perilaku sosial dalam skala meso dan mikro. Perilaku masyarakat tatkala bersentuhan dengan hukum dapat dijadikan contoh. Perilaku pengendara mobil dan sepeda motor dalam menghadapi rambu-rambu lalu lintas di jalan, atau perilaku masyarakat yang hadir di persidangan saat mengikuti persidangan, adalah beberapa contoh konkret dari pendekatan meso dan mikor dalam budaya hukum masyarakat.

Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi dua. Ada budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum. Selain itu ada budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum ekternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri. Jika masyarakat tidak terbiasa memberi suap maka aparat penegak hukum juga tidak akan terbiasa meminta suap. Pada sisi sebaliknya, jika aparat penegak hukum terbiasa menolak dengan tegas setiap bentuk penyuapan, maka masyarakat juga tidak akan berani memulai berinisiatif memberi suap.

Terlepas apakah pola-pola perilaku yang dibiarkan terjadi terus-menerus itu baik atau buruk bagi kehidupan hukum di dalam masyarakat, maka demikianlah suatu budaya hukum akan tercipta. Di sini berlaku hukum tidak tertulis, bahwa pola perilaku yang berulang-ulang akhirnya akan ”disepakati” mengikat bagi seluruh warga masyarakat. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit.

Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (rechtsbewustzijn), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (rechtsgevoel). J.J. von Schmid (1965: 63) dengan tepat membedakan kedua terminologi itu. Menurutnya, ”Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden.” Schmid kurang lebih menyatakan bahwa perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi.

Sebagai contoh, kegeraman masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan, sering ditunjukkan dengan tindakan yang justru destruktif, termasuk merusak ruang pengadilan atau fasilitas umum. Juga pernah terjadi tawuran selepas hakim menutup persidangan karena salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim. Kasus-kasus yang dipandang sebagai penghinaan terhadap martabat peradilan (contempt of court) bermula dari perasaan hukum.

Untuk mengetahui seberapa sehat suatu sistem hukum, dapat dicermati pada saat hukum ditegakkan dalam kasus-kasus konkret. Apa yang dihadapi oleh para hakim di ruang-ruang pengadilan merupakan batu ujian untuk memahami sehat tidaknya suatu sistem hukum, termasuk di dalamnya unsur budaya hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum dan penegakan hukum merupakan dua mata rantai yang saling berhubungan.

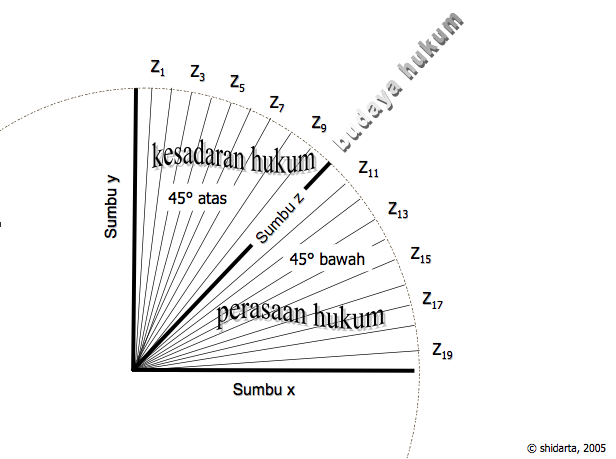

Untuk memahami hubungan antara budaya hukum dan penegakan hukum, berikut ini dapat disajikan suatu ragaan. Pada ragaan ini terdapat sumbu y yang menunjukkan garis pangkal dari kondisi sistem hukum yang ideal. Pada garis ini secara hipotetis diasumsikan penegakan hukum berjalan dengan sempurna, tanpa penyimpangan. Sebaliknya sumbu x menunjukkan garis pangkal dari kondisi sistem hukum yang khaos. Secara hipotetis penegakan hukum digambarkan tidak berjalan sama sekali. Kedua sumbu ini bersifat fiktif karena pada kenyataannya tidak pernah ada kondisi yang persis berada pada garis tersebut.

Di antara sumbu x dan y itu terdapat sumbu z. Sumbu ini bergerak dinamis mengikuti tarik-menarik (resultan) dari kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam penegakan hukum. Jika sistem hukumnya sehat, penegakan hukum (sumbu z) ini akan bergerak dalam zona 45° bagian atas. Dalam zona ini kesadaran hukum (rechtsbewustzijn) yang memegang kendali. Jika sistem hukumnya sakit, penegakan hukum (sumbu z) akan turun ke zona 45° bagian bawah. Dalam zona ini perasaan hukum (rechtsgevoel) yang berperan. Pendulum sumbu z yang disebut sebagai penegakan hukum itu pada dasarnya mencerminkan budaya hukum (rechtscultuur) yang bersemai dalam sistem hukum itu.

Melalui ragaan itu dapat dijelaskan betapa erat kaitan antara penegakan hukum dan budaya hukum. Di situ terlihat bahwa penegakan hukum yang digandengkan dengan sumbu budaya hukum itu tidak mungkin menghilangkan dimensi perasaan hukum dan kesadaran hukum. Posisi pendulum (sumbu z) itu ada yang bisa didesain (by design), namun ada sebagian yang tampil secara alamiah (by nature). Artinya, untuk menggiring agar penegakan hukum (baca: budaya hukum) Indonesia dapat bergerak di zona ideal, kita perlu meningkatkan bobot kesadaran hukumnya.

Keduanya, yakni perasaan dan kesadaran hukum itu harus tetap eksis secara bersama-sama. Bapak Hukum Adat Indonesia, Von Vollenhoven pernah menyampaikan hal ini dalam ceramahnya di Rechtshogeschool Batavia tahun 1932 (Pudjosewojo, 1976: 55). Von Vollenhoven mengatakan: “Het Indisch recht zal, om voor dit land en dit volk te deugen, ook in deze kwestie zijn eigen zelfstandigen weg hebben te zoeken, niet moeten probeeren een bijwagen te zijn van het recht en de rechtsgeleerdheid in Holland; de studie van het Indisch recht zal, om bij dit land en dit volk te passen, juist een wijde plaats moeten gunnen naast rechtsbegrip en rechtsverstand aan rechtsgevoel.” Von Vollenhoven menekankan dalam pidato itu, bahwa hukum yang ingin dibangun di negeri ini harus dicari sendiri, bukan mengekor pada hukum di Negeri Belanda. Agar selaras dengan negeri dan bangsa ini, maka studi tentang hukum Indonesia seyogianya memberi tempat seluas-luasnya pada studi tentang perasaan hukum, di samping studi tentang pengertian dan pemahaman hukum. Jelas dinyatakan di sana, bahwa di samping dikemukakan konsep perasaan hukum (rechtsgevoel), terdapat juga dua konsep berdampingan yakni rechtsbegrip (pengertian hukum) dan rectsverstand (pemahaman hukum). Kedua konsep terakhir ini adalah hasil kajian rasional terhadap hukum, sehingga dapat dipersandingkan dengan konsep kesadaran hukum (rechtsbewustzijn).

Kata-kata “studie van het Indisch recht (Indonesisch recht)” di atas adalah pesan yang baik dari seorang asing terhadap para ahli hukum Indonesia. Seyogianya pesan ini dibaca dalam perspektif yang luas, yaitu studi yang harus dilakukan tidak hanya oleh para akademisi, melainkan juga oleh para aparat penegak hukum. Hakim adalah figur penegak hukum yang sangat penting dalam melakukan studi ini. Mereka berkewajiban menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar budaya hukum yang sehat dapat diberi tempat dan ditonjolkan dalam putusan-putusan hakim.

Sebagai contoh, ketika hakim mendapati bahwa kasus yang dihadapinya adalah kasus yang menarik perhatian publik, sering terjadi tekanan yang bersifat non-hukum, seperti politis, sosiologis, dan psikologis mengiringi perjalanan kasus ini saat di proses di persidangan. Sebagai bagian dari masyarakat, hakim tidak mungkin steril dan mampu membebaskan diri dari tekanan-tekanan ini. Sangat manusiawi apabila hakim dapat terpengaruh, kendati secara normatif ia tidak boleh memperlihatkan hal ini di hadapan publik. Namun, terlepas dari kemungkinan keterpengaruhan itu, hakim harus memastikan bahwa ia mampu melahirkan putusan yang berwibawa. Putusan yang berangkat dari sisi-sisi rasional dan argumentatif karena didukung oleh cara bernalar yang dapat dipertangungjawabkan. Putusan-putusan tersebut harus mengaksentuasikan budaya hukum yang berkesadaran hukum.

Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekadar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Soerjono Soekanto (1982: 140) menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum. Pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa tahu secara kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti para subjek hukum itu dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan materi hukum itu kepada pihak lain. Dimensi kognisi ini kemudian beralih ke aspek afeksi, yakni hadirnya sikap hukum yang positif. Puncak dari semuanya ada pada pola perilaku hukum yang berlangsung secara ajeg, yakni pola perilaku taat hukum yang dilandasari oleh budaya hukum yang sehat.

Untuk memastikan bahwa masyarakat berperan dalam pembangunan budaya hukum yang sehat, maka diperlukan tindakan pelembagaan (institusionalisasi). Tujuannya adalah agar masyarakat paham dan kemudian sadar tentang perlunya hukum ditegakkan. Misalnya, masyarakat yang menjadi pengunjung sidang di gedung-gedung pengadilan harus diberi pemahaman bahwa proses persidangan adalah proses hukum yang harus dihormati semua pihak. Melalui proses ini, masyarakat menyerahkan penanganan perkara itu kepada institusi negara. Namun, tidak berarti dengan penyerahan ini berarti negara boleh melakukan apa saja dengan melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum yang benar. Di sinilah peran masyarakat diperlukan untuk mengawasi jalannya persidangan.

Setidaknya ada empat pihak sebagai representasi masyarakat yang berperan dalam ikut membangun budaya hukum yang sehat di pengadilan kita, yang pada gilirannya akan memberi dampak pada terciptanya wibawa peradilan yang makin dihormati. Pertama, para pihak yang terlibat langsung dalam pekara. Dalam perkara pidana, figur-figur ini diwakili oleh terdakwa dan saksi korban/keluarga korban. Dalam perkara perdata, mereka adalah penggugat dan tergugat. Dalam posisi tersebut mereka adalah pihak-pihak yang memiliki penilaian paling subjektif atas perkara yang tengah berjalan, sehingga punya potensi paling tinggi untuk bertindak destruktif pada saat ada proses persidangan atau hasil putusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kedua, masyarakat umum (publik) yang tidak terkait langsung dengan perkara tersebut, tetapi bersimpati kepada salah satu pihak. Makin banyak jumlah mereka, makin tinggi potensi destruksi yang dapat ditimbulkan. Kerapkali mereka berasal dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang pada saat-saat persidangan menyempatkan diri untuk datang langsung ke pengadilan. Ketiga, pihak media yang sebenarnya berada pada posisi netral, tetapi dalam kenyataannya dapat memberi informasi secara keliru dan menyesatkan. Informasi seperti ini dapat membakar emosi masyarakat, sehingga yang muncul justru perasaan hukum yang cenderung destruktif. Keempat, pihak-pihak yang menjadi “pemeran” dalam proses persidangan itu sendiri, yaitu figur-figur sentral (di luar hakim), seperti jaksa dan penasihat hukum. Apabila ada salah satu pihak tidak bekerja profesional, maka pihak yang lain akan terdorong untuk memberikan respons negatif, yang pada gilirannya dapat saja menjurus pada anggapan penghinaan pada peradilan.

Dengan demikian, terlihat bahwa penghormatan terhadap jalannya peradilan sangat berkorelasi dengan budaya hukum yang sehat, yang lebih menonjolkan kesadaran hukum daripada perasaan hukum. Budaya hukum yang sehat tidak akan mungkin dijaga oleh salah satu pihak semata, melainkan harus hasil kolaborasi dari berbagai pihak. Masyarakat memainkan peran ethnos dalam pembangunan budaya hukum, tetapi masih ada faktor anthropos, oikos dan tekne, yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali masyarakat. Negara harus ikut membantu mengatur, mendidik, merekrut, dan mengawasi manusia (anthropos), para penyandang profesi hukum agar kualitas profesionalisme mereka membantu peningkatan derajat keluhuran profesi hukum.

Dalam kaitannya dengan masyarakat, hukum adalah instrumen yang sedikitnya memiliki tiga macam fungsi, yaitu sebagai: (1) penyelesai sengketa (dispute settlement), (2) pengontrol masyarakat (social control/order), dan (3) perekayasa masyarakat (social engineering). Ketiga fungsi tersebut dapat dibedakan sebagai fungsi dalam jangka pendek (kurang dari 5 tahun), jangka menengah (5-10 tahun), dan jangka panjang (di atas 10 tahun). Masyarakat memiliki peran untuk ikut memfungsikan hukum di dalam setiap jangka waktu ini. Untuk mudahnya, dapat digambarkan fungsi-fungsi ini dalam tabel di bawah:

| No. | Jangka Waktu | Fungsi Hukum | Peran Masyarakat |

| 1 | Pendek | Penyelesai sengketa |

|

| 2 | Menengah | Penertib masyarakat |

|

| 3 | Panjang | Perekayasa masyarakat |

|

Pembangunan budaya hukum membutuhkan strategi yang tersusun secara terprogram dalam jangka-jangka waktu tersebut. Dalam sebuah negara yang memiliki politik hukum yang jelas, pembangunan budaya hukum adalah bagian dari strategi kebudayaan. Hal ini bukan tidak pernah dipikirkan oleh para ahli dan pemimpin bangsa kita. Apa yang digaungkan dengan istilah ‘nation and character building’ pada era-era awal setelah Indonesia merdeka, membuktikan bahwa hal ini sudah disadari sejak awal tatkala negara kita terbentuk.

Budaya hukum yang sehat harus ditunjukkan mulai dari hal-hal konkret tatkala hukum difungsikan dalam jangka pendek, yaitu sebagai sarana penyelesaian sengketa. Penghormatan terhadap hukum sudah harus ditunjukkan pada tingkatan ini. Demikian seterusnya, ketika dalam jangka menengah hukum difungsikan sebagai sarana tertib sosial, yaitu untuk mengontrol perilaku masyarakat. Pada jangka panjang, hukum tidak lagi sekadar pemelihara “keadaaan yang sudah ada” (status quo), melainkan hukum justru diposisikan sebagai agen perubahan karena menyadari “keadaan yang sudah ada” itu bukanlah keadaan yang ideal. Masyarakat harus berubah ke arah lebih baik. Harus ada budaya hukum baru yang harus diciptakan dan dicapai. Namun, budaya hukum yang sehat dan ideal seperti itu, tidak mungkin terwujud tanpa didahului oleh hal-hal konkret yang sudah harus dilakukan dalam kurun waktu singkat.

Kita dapat kembali pada contoh budaya hukum masyarakat dalam mengikuti jalannya persidangan di pengadilan. Budaya hukum itu dapat mudah terobservasi dari bentuk-bentuk perilaku masyarakat kita ketika mereka terlibat dalam aktivitas di persidangan. Pengertian masyarakat di sini mencakup semua orang, termasuk aparat penegak hukum yang tengah bertugas, terdakwa yang tengah diadili, saksi yang tengah memberi keterangan, sampai pada pengunjung sidang dengan beraneka polanya.

Selayaknya budaya hukum yang sehat akan terpancarkan di setiap ruang persidangan karena di sinilah tempat suatu sengketa hukum tengah diselesaikan melalui mekanisme yang rasional dan menjadi pegangan bersama. Namun, dalam sejarah peradilan di Indonesia, tidak sekali terjadi adanya penyerangan terhadap aparat yang tengah bertugas, baik berupa ujaran verbal maupun lemparan benda-benda fisik. Bahkan, pada September 2005, misalnya, di Pengadilan Agama Sidoarjo, Jawa Timur, sampai terjadi kasus pembunuhan di ruang sidang. Pembunuhan ini berlangsung di depan mata majelis hakim. Demikian tragisnya kasus ini, sampai terdakwanya harus dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Militer Utama, kendati kemudian diringankan menjadi pidana penjara seumur hidup (Putusan Mahkamah Agung No. 85K/MIL/2006).

Memang benar, ada banyak pemicu dari tindakan-tindakan yang destruktif bagi jalannya persidangan sebagaimana dicontohkan di atas, namun apapun pemicunya, tindakan-tindakan ini jangan sampai terjadi karena dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan (distrust) terhadap institusi peradilan sebagai salah satu komponen dari struktur hukum Jika hal ini yang menjadi faktor penyebabnya, maka destruksi budaya hukum telah menyentuh secara mendalam ke bangunan struktur hukum dari sistem hukum kita. Ini adalah tingkatan yang sangat membahayakan. Di belahan dunia manapun, budaya hukum internal yang buruk akan mengirimkan sinyal negatif kepada budaya hukum eksternal. (***)

REFERENSI:

Friedman, Lawrence M. 1984. American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton & Co.

Harris, J.W. 1982. Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System. Oxford: Clarendon Press.

_________. 1997. Legal Philosophies. Ed. 2. London: Butterworths.

Peursen, C.A. van. 1985. Strategi Kebudayaan. Terjemahan Dick Hartoko. Cet. 5. Jakarta-Yogyakarta: BPK Gunung Mulia-Kanisius.

Pudjosewojo, Kusumadi. 1976. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.

Schmid, J.J. von. 1965. Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd. Haarlem: De Erven F. Bohn.

Shidarta. 2005. “Penegakan Hukum dalam Perspektif Budaya Hukum.” PPH Newsletter. No. 62, September. Hlm. 13-15.

Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.

Comments :