FILSAFAT RUANG PENGADILAN DAN PENCARIAN KEBENARAN

Oleh: SHIDARTA (Desember 2017)

Pada tahun 1943, ketika Pemerintah Inggris memutuskan untuk memugar kembali bangunan-bangunan landmark di kota London yang rusak akibat serangan udara Jerman, perdana menteri Winston Churchill berpidato dengan lantang di depan the British House of Commons. Katanya, “We shape our buildings, and afterwards, our buildings shape us.”

Berangkat dari pesan Churchill ini, mari sekarang kita menilik gedung-gedung pengadilan kita, yang biasanya dibangun megah dengan menonjolkan pilar-pilar ala Romawi. Apabila kita percaya dengan perkataan Churchill, jangan-jangan kita tidak pernah berpikir mengenai korelasi antara ruang dan pola pikir. Di satu sisi kita sepertinya senang mengangkat nilai-nilai keluhuran lokal dalam dunia hukum, tetapi kita tidak lupa mencerminkannya pada gedung-gedung pengadilan. Belum pernah, misalnya, ditemukan gedung-gedung pengadilan kita dibangun murni dengan gaya lokal, seperti model joglo (Jawa Tengah) atau tongkonan (Sulawesi Selatan). Sejumlah gedung pengadilan negeri di Sumatera Barat, contohnya, memang mengadopsi rumah adat Minang, tetapi lagi-lagi tidak melepaskan diri dari keharusan memakai pilar-pilar. Apakah kemegahan selalu identik dengan pilar-pilar? Boleh jadi, ya. Itulah yang ada di benak para perancang gedung-gedung pengadilan tersebut.

Arsitektur pengadilan kita yang berpilar-pilar ini tak bisa disangkal, dipengaruhi oleh arsitektur Eropa klasik, yang jika ditelusuri punya kedekatan dengan the Maison Carrée, satu kuil megah Romawi di Nimes, Prancis. Kuil ini dibangun pada abad ke-2 Masehi. Arsitektur kuil ini sangat inspiratif. Tatkala negara Amerika Serikat baru berdiri, Thomas Jefferson juga terobsesi membangun gedung-gedung mereka dengan berkiblat pada the Maison Carrée ini. Bangunan the Richmond Capitol Building di Virginia, misalnya, juga menjiplak kuil peninggalan Romawi tersebut, dan segera setelah itu gedung-gedung pengadilan di Amerika Serikat pun ikut-ikutan terpengaruh dengan gaya arsitektur ini.

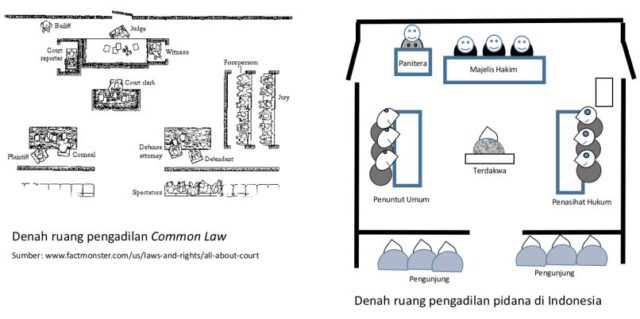

Telaah historis dapat saja digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang melatarbelakangi lahirnya tata ruang pengadilan seperti itu. Pengadilan bertradisi common law memang harus memberi tempat pada para juri yang akan memberi putusan tentang fakta. Dalam konteks penetapan fakta, posisi sentral hakim dalam persidangan diambil alih oleh para juri. Merekalah yang memutuskan bersalah atau tidak bersalah (guilty or not guilty) si terdakwa. Tempat bagi juri tidak dikenal dalam tradisi civil law yang asli, kendati beberapa negera Eropa Kontinental ada juga yang mengadopsinya, seperti Austria dan Belgia. Sebaliknya ada negara eks jajahan Inggris, misalnya Singapura, yang tidak menerapkannya.

Saya kira ada variabel lain yang dapat dikaitkan dengan perbedaan denah ruang-ruang pengadilan ini. Variabel tersebut berkenaan dengan metode pencarian kebenaran. Desain pertama sebagaimana diterapkan di kebanyakan ruang-ruang pengadilan bertradisi civil law, cenderung sejalan dengan kebutuhan metode pencarian kebenaran inkuisitor (inquisitor); sedangkan model kedua yang digunakan di banyak negara bertradisi common law, cenderung mengakomodasi metode pencarian kebenaran akusator (accusatory; terkadang ditulis akuisitor).

Dalam perspektif metode inkuisitor, hakim adalah figur yang aktif menggali informasi sebanyak-banyaknya, sementara terdakwa adalah objek yang digali pengakuannya. Oleh sebab itu, tempat duduk terdakwa diletakkan di tengah-tengah ruang sidang dalam posisi lebih rendah daripada majelis hakim. Denah tersebut berbeda dengan apa yang disajikan di ruang-ruang sidang pengadilan gaya common law. Di sini posisi terdakwa tidak ditaruh di posisi sentral ruang sidang. Patut dicatat bahwa saat ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa modifikasi denah ruang sidang, antara guna merespons penggunaan teknologi digital untuk keperluan presentasi. Ruang sidang di pengadilan common law sudah tidak lagi dipenuhi terlalu banyak petugas. Penasihat hukum dan penuntut umum, misalnya, tidak perlu mengerahkan staf-staf pendukung di belakang tempat duduk mereka.

Ketika para ahli hukum acara pidana dewasa ini ditanya: apakah masih relevan membandingkan antara dua metode pencarian kebenaran di atas? Barangkali akan muncul pandangan yang menyatakan kedua metode itu seharusnya sudah ditinggalkan. Mekanisme beracara di persidangan sudah mengawinkan kedua metode itu, seperti halnya dapat dilacak di dalam KUHAP Indonesia. Persidangan pidana di Indonesia berusaha tidak lagi menempatkan terdakwa sebagai objek, mengingat ada hak-hak personal yang wajib dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam acara persidangan itu. Hakim tetap menjadi figur yang memimpin persidangan, mencari kebenaran fakta dan hukum, tetapi terdakwa memiliki kesempatan luas untuk membela diri, baik secara pribadi maupuan bersama-sama dengan penasihat hukum. Pendekatannya sudah berubah, namun di lapangan belum tentu sepenuhnya berhasil. Pemantauan terhadap jalannya sejumlah pengadilan di Tanah Air seperti terungkap dalam diskusi dengan para aktivis lembaga swadaya masyarakat, menyimpulkan tetap digunakan teknik-teknik interogasi yang dinilai “memojokkan” terdakwa atau saksi korban. Cara yang digunakan memperlihatkan sikap diskriminatif, antara lain terkait Isu tentang gender. Konon, hal ini kerap muncul di persidangan kasus-kasus kesusilaan.

Pertanyaan penutup untuk artikel ini adalah: apakah denah ruang-ruang pengadilan seperti yang kita gunakan sampai sekarang punya kontribusi untuk tetap bertahannya metode inkuisitor dalam persidangan? Tak mudah menjawab pertanyaan ini. Mungkin kita hanya perlu merujuk pada Churchill untuk menjawabnya secara tidak langsung. (***)

Comments :