BAHAYA TAFSIR A-HISTORIS TERHADAP PASAL 156A KUHP

Oleh SHIDARTA (Juli 2018)

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebuah pasal sisipan yang lahir dua puluh tahun kemudian, setelah kodifikasi ini diterima sebagai bagian resmi dari hukum positif pasca-Indonesia merdeka (Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Jika keberlakuan efektif Wetboek van Strafrecht (WvS) ini dihitung sejak era Hindia Belanda, maka jeda waktunya bisa lebih lama lagi.

Pasal 156a KUHP berasal dari Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, yang berlaku sejak tanggal 5 Juli 1969, Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 ini dinyatakan sebagai undang-undang. Untuk keperluan tulisan ini, tetap digunakan nomenklatur “penetapan presiden” guna mempertegas latar belakang historis dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tersebut. Latar belakang dari lahirnya penetapan presiden ini disebutkan di dalam konsideran menimbang, yaitu: “Dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama.”

Diskusi tentang apa yang dimaksud dengan ‘agama-agama di Indonesia’ dalam penetapan presiden ini akan menjadi satu topik tersendiri pula, mengingat ternyata di luar enam agama yang disebut di dalam Penjelasan Pasal 1 Penpres ini, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius), bukanlah agama-agama yang secara limitatif terbatas hanya pada itu saja. Dibuka kemungkinan ada “agama-agama” lain, seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoism. Bahkan, badan/aliran kebatinan pun diakui eksistensinya dan dilindungi, sepanjang masih bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari formulasi kalimat konsideran menimbang di atas tampak ada “bahaya” yang muncul dari kondisi sosial yang terjadi seputar tahun 1965, tatkala agama-agama yang eksis di Indonesia merasa terancam dengan hadirnya aliran dan organisasi yang dipandang menyimpang dari arus utama (mainstream) agama-agama tersebut. Penegasan tentang kondisi sosial ini dapat ditemukan di dalam Penjelasan Umum Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tersebut:

“Telah teryata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.”

Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS Tahun 1965 ini sendiri dikemas cukup singkat, yakni hanya terdiri dari lima pasal. Inti dari Penpres ini sebenarnya justru ada pada Pasal 1, yang bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Pasal 2 sampai dengan Pasal 3, tidak berkaitan dengan substansi, melainkan lebih pada akibat hukum apabila Pasal 1 dilanggar. Pasal 2 terdiri dari dua ayat, yang kemudian bersambungan dengan Pasal 3 yang terdiri dari satu ayat. Bunyi tiga ayat dari kedua pasal itu adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1): “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

Pasal 2 ayat (2): “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

Pasal 3: “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Dengan demikian, Pasal 2 dan 3 sangat jelas memang ingin menekankan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan apabila Pasal 1 dilanggar. Jika pelaku pelanggaran itu adalah orang per seorangan, maka ia akan diberi perintah dan peringatan keras dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Jika pelaku pelanggaran itu adalah organisasi maka Presiden dapat (jadi tidak harus) membubarkan organisasi tersebut dan menyatakannya organisasi atau aliran itu sebagai terlarang. Untuk melakukan tindakan ini, Presiden terlebih dulu harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Barulah setelah langkah-langkah yang disampaikan pada paragraf di atas tidak juga berdampak, dalam arti bahwa kegiatan organisasi atau aliran itu masih terus berlanjut, hukum pidana kemudian mengambil alih. Dengan demikian, ketentuan hukum pidana merupakan instrumen terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini.

Kesalahan fatal yang tidak pernah dibayangkan terjadi justru akibat adanya Pasal 4 dari Penpres ini. Pasal ini mengamanatkan agar di dalam KUHP diselipkan satu pasal baru, yaitu Pasal 156a. Bunyi Pasal 156a itu adalah sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

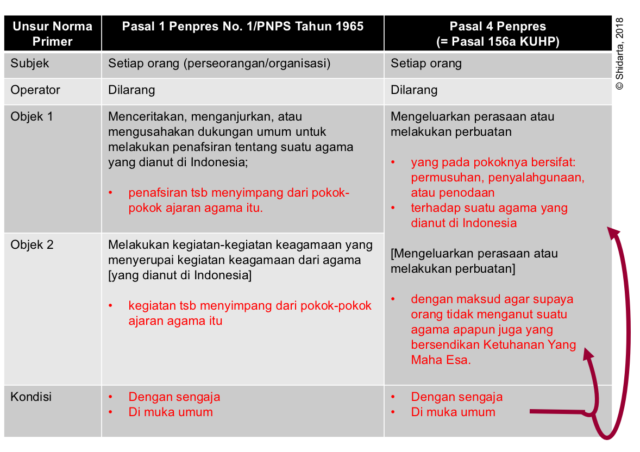

Oleh karena hanya begitu saja bunyi amanat yang disampaikan, maka para pembaca KUHP hanya akan membaca potongan Pasal 156a KUHP itu begitu saja, tanpa memperhatikan lagi bahwa Pasal 156a KUHP itu sebenarnya berasal dari rumusan Pasal 1 Penpres tadi. Mari kita analisis struktur kedua pasal itu, yakni Pasal 1 dan Pasal 4 (=Pasal 156a KUHP) ini secara bersama-sama. Analisis dilakukan terhadap unsur-unsur dalam norma primer, dengan mencari subjek norma, operator norma, objek norma, dan kondisi normanya. Untuk itu dapat dicermati tabel berikut ini:

Norma sekunder dari kedua pasal di atas pada dasarnya sama, yaitu memberi ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun. Di dalam tabel di atas, ketentuan norma sekunder sengaja tidak disinggung karena fokus analisis ini lebih ditujukan pada rumusan norma primer.

Kita patut bertanya, apakah dengan diakomodasikannya Pasal 156a KUHP, lalu berarti Pasal 1, 2, dan 3 dari Penpres ini menjadi hilang sama sekali? Tentu jawabnya tidak karena Pasal 156a KUHP tidak mungkin eksis tanpa dasar Penpres ini, yang menurut ketentuan Pasal 5-nya mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1965. Jika demikian halnya, bagaimana kita harus memahami keterkaitan antara Pasal 1 s.d. 3 Penpres tersebut dengan Pasal 156a KUHP? Oleh karena Pasal 156a KUHP adalah identik dengan Pasal 4 Penpres, maka Pasal 156a KUHP tidak boleh dibaca secara terpisah dari spirit yang melatarbelakangi Penetapan Presiden No. 1/PNPS Tahun 1965 ini. Pasal 4 Penpres atau Pasal 156a KUHP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal-pasal lainnya di dalam Penpres.

Apabila Pasal 156a KUHP dibaca secara terpisah, seakan-akan lahir tiba-tiba tanpa latar belakang dan dasar hukum yang melahirkannya, maka akan terlihat bahaya yang terjadi.

Bahaya pertama, subjek norma (normaddressaat) dari Pasal 156a KUHP akan terlihat hanya ditujukan pada subjek hukum orang perseorangan. Padahal, secara historis, tidak demikian. Kata “barangsiapa” di sini bukan terjemahan dari ‘hij die’ dalam bahasa Belanda. Dia dapat berarti orang perseorangan maupun organisasi.

Bahaya kedua, pada objek norma (normgedrag). Kata “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” di sini cenderung akan dimaknai secara luas. Padahal, makna dari kata-kata “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” di sini sudah dikunci dalam Pasal 1 Penpres, yakni harus diartikan sebagai: “menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu.” Kondisi norma (normconditie)-nya juga ditekankan di situ, yaitu harus dilakukan dengan sengaja dan di muka umum. Sebenarnya ada kondisi norma lainnya yang tersambung dengan objek norma, yaitu bahwa penafsiran dan kegiatan itu tadi harus dalam keadaan menyimpang dilihat dari pokok-pokok ajaran agama itu (perhatikan pada tabel di atas ada tanda panah dan kata-kata yang diberi warna merah, yang menunjukkan bahwa kata-kata tersebut sebenarnya berada dalam klasifikasi kondisi norma).

Jadi, Pasal 156a KUHP merupakan ringkasan dari Pasal 1 Penpres. Objek norma yang semula di dalam Penpres dibagi menjadi dua formulasi perilaku, maka tatkala muncul pada rumusan Pasal 156a KUHP, disatukan. Hanya kali ini kondisi normanya yang dibedakan. Pasal 156a huruf b cenderung ingin menegaskan bahwa tafsir dan kegiatan yang menyimpang tersebut juga dapat berupa tafsir dan kegiatan yang mengajak orang keluar dari agama-agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dianut oleh agama-agama di Indonesia.

Sekarang, mari kita perbandingkan uraian di atas dengan bunyi Penjelasan Pasal 4 Penpres, yang notabene sebenarnya adalah Penjelasan atas Pasal 156a KUHP. Penjelasan pasal tersebut berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.”

Penjelasan Pasal 4 Penpres atau Pasal 156a KUHP ini dimulai dari kata-kata yang mengingatkan bahwa keberadaan pasal ini adalah harus mengacu pada penjelasan umum. Semangat yang ada di dalam penjelasan umum tidak boleh dihilangkan begitu saja. Inti dari semangat yang dimaksud adalah:

- Bahwa Penpres ini diberlakukan untuk memupuk ketenteraman beragama, dengan pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (Pasal 1-3);

- Bahwa Penpres ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).

- Perlunya Penpres ini dikeluarkan didorong oleh pemikiran bahwa:

- agama adalah salah satu tiang pokok perikehidupan manusia; dan bagi bangsa Indonesia agama adalah sendi perikehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building;

- aliran/organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama dapat berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada;

- negara perlu menjamin agar segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati ketenteraman beragama dan menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.

Penpres ini sebenarnya sudah memperkirakan akan ada komplikasi yang muncul dari kelahiran Penpres tersebut, sehingga di dalam butir 5 Penjelasan Umum dinyatakan:

Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyatanyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup agama-gama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

Bahaya Ketiga, terletak pada diabaikannya semangat pencegahan yang dibawa oleh Penpres ini, dan bukan sekali-kali penindakan. Pasal 4 atau Pasal 156a KUHP adalah tindakan represif, yang baru diberlakukan setelah Pasal 1-3 ini dijalani terlebih dulu. Pengabaian terhadap eksistensi Pasal 1-3 Penpres ini tidak saja mencederai nalar kita bila ditinjau dari metode penafsiran sistematis, melainkan juga terlebih-lebih bila dilakukan melalui metode penafsiran historis. Bahaya tafsir a-historis ini sungguh-sungguh telah terjadi di dalam banyak kasus-kasus yang bersentuhan dengan Pasal 156a KUHP.

Bahaya seperti ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para pembentuk undang-undang yang ingin memutakhirkan suatu kodifikasi dengan cara menyelipkan rumusan pasal-pasal, tetapi kemudian menghilangkan semangat dari pasal itu sendiri. Jika diperhatikan sungguh-sungguh Penjelasan Pasal 4 atau Pasal 156a KUHP sebagaimana dikutip di atas, tampak benar penekanan Penpres ini untuk memperhatikan soal niat untuk memusuhi atau menghina agama. Cara menghinanya bisa verbal, bisa tertulis. Bahkan, Penjelasan Pasal 4 atau Pasal 156a KUHP ini menekankan untuk tidak sekali-kali menuntut seseorang yang menyajikan suatu uraian tertulis atau lisan yang dilakukan secara objektif, zakelijk, dan ilmiah. Uraian seperti ini bukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini.

Kita melihat bahwa dari banyak kasus-kasus yang diancam dengan Pasal 156a KUHP ini, penafsiran yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan kemudian muncul dalam putusan-putusan hakim, sebagian telah mengabaikan amanat dalam Penpres No. 1/PNPS Tahun 1965. Kata-kata “penodaan” (bahkan kini dipopulerkan dengan kata “penistaan”) agama telah menjadi ancaman tersendiri. Apara penegak hukum juga telah melupakan aspek prosedural yang diamanatkan oleh Pasal 2 dan 3 Penpres ini, dan ingin secara populis segera melakukan tindakan represif sebagaimana tindak pidana pada umumnya.

Fenomena ini membuat kita perlu merenung, bahwa jangan-jangan ada yang salah dengan perintah Penpres ini untuk menyisipkan Pasal 4 ini dan menjadikannya Pasal 156a di dalam KUHP. Sebab, boleh jadi pembentuk Penpres ini abai terhadap “kemalasan” pembaca undang-undang untuk berpikir reflektif, ditambah dengan kebiasaan penerap undang-undang untuk ingin cepat melepas diri dari tekanan massa (public pressure) dengan bernalar ‘argumentum ad populum’ yang terkadang termanifestasi secara semu, emosional, dan berdurasi pendek.

Namun, patut disangsikan juga: benarkah bahwa dari sekian banyak putusan kasus-kasus terkait Pasal 156a KUHP tersebut, benar-benar tidak ada satupun pertimbangan hakim yang menyinggung hubungan antara pasal ini dengan Penetapan Presiden No. 1/PNPS Tahun 1965? Walaupun tidak banyak, keterhubungan ini masih dapat ditemukan di dalam salah satu pertimbangannya. Tentu, patut diduga bahwa hal ini karena argumentasi berlatar tafsir historis ini sebelumnya pernah dikemukakan oleh penasihat hukum di dalam pembelaan, sehingga ikut terbawa sebagai pertimbangan hakim di dalam putusan.

Sebagai contoh, kita dapat temukan pertimbangan demikian di dalam putusan No. 1825K/Pid/2012. Perkara dalam putusan kasasi ini bermula dari dibebaskannya terdakwa Heidi Eugine alias Hadassah J. Werner binti Alexander Sorongan oleh Pengadilan Negeri Bandung melalui putusan No. 295/Pid.B/2012/PN.Bdg. Dalam salah satu pertimbangannya, Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa Departemen Agama dan instansi terkait ternyata belum melakukan/mengeluarkan hasil penyelidikannya atas tindakan terdakwa. Menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung, penyelidikan ini perlu dilakukan karena merupakan prosedur administratif menurut Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Jaksa penuntut umum sebagai pemohon kasasi berpendapat bahwa Pasal 1 penetapan presiden ini memuat larangan di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum yang bertujuan untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Penafsiran dan kegiatant tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Menurut Penjelasan Pasal 2 dan 3 dari penetapan presiden ini, larangan di dalam Pasal 1 tersebut titik beratnya adalah aliran kepercayaan, yakni apabila ada seseorang atau organisasi yang melanggar ketentuan Pasal 1 tersebut (mengajarkan aliran kepercayaan yang menyimpang dari ajaran agama) maka penyelesaiannya dilakukan secara administratif, karena memang Pasal 1 tersebut tidak disertai dengan aturan ancaman pidana. Hal ini, menurut jaksa penuntut umum (pemohon kasasi) berbeda dengan Pasal 4 atau Pasal 156a KUHP yang memuat sanksi pidana, sehingga persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak harus diselesaikan secara administratif terlebih dulu.

Mahkamah Agung yang menangani kasus ini di tingkat kasasi tidak setuju dengan alasan jaksa penuntut umum. Mahkamah Agung berpendapat judex facti (dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung) tidak salah dalam menerapkan hukum. Satu hal yang menarik adalah bahwa Mahkamah Agung menyatakan di dalam pertimbangannya, terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama (Kristen). Khotbah-khotbah yang dilakukan terdakwa merupakan penyesatan paham keagamaan [Sic!], namun itu bukanlah penodaan agama karena tidak bertentangan dengan ajaran utama agama Kristiani. Sikap Mahkamah Agung seperti di atas, tidak selamanya konsisten dijaga karena di dalam banyak putusannya yang lain, Mahkamah Agung justru sependapat dengan pemikiran jaksa penuntut umum untuk memisahkan tafsir Pasal 156a KUHP dengan Penetapan Presiden No. 1/PNPS Tahun 1965.

Sebagai penutup, tanpa bermaksud untuk membawa pembaca larut ke tataran yang terlalu filosofis, saya kira kita perlu membaca kembali pesan-pesan moral para intelektual kita terkait hal ini. Salah satu di antaranya adalah Dr. Soedjatmoko (budayawan Indonesia yang pernah menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang), bahwa bangsa kita jangan sampai hidup di alam pikiran yang lepas dari rasa hayat historis (a-hiostorisch levengevoel). Pesan ini sangat relevan untuk para pembentuk dan penegak hukum di Indonesia, di tengah ancaman pragmatisme yang bertubi-tubi menghantui dunia hukum, termasuk di antaranya pragmatisme politik praktis. Penggunaan Pasal 156a KUHP, harus diakui sangat rentan pada ancaman yang satu ini.

Kita patut menggarisbawahi bahwa setiap norma hukum positif pasti mengandung pesan-pesan moral di dalamnya, dan pesan-pesan itu dititipkan oleh pembentuknya, kendati berpotensi mengalami pergeseran makna seiring dengan perjalanan sejarah. Kendati tafsir historis bukan satu-satunya metode tafsir yang absah digunakan, kita tetap dapat menimba nilai-nilai di kedalaman perasaan hayat historis melalui tafsir ini. (***)

Referensi:

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1974).

Shidarta, “Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa,” dalam Komisi Yudisial RI, Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan (Jakarta: KY, 2017), hlm. 49-72.

Soedjatmoko, Kebudayaan Sosialis (Jakarta: Melibas, 2001).

Baca juga tulisan terkait pada tautan berikut:

ARGUMENTASI HAKIM DALAM BEBERAPA CONTOH KASUS PENODAAN AGAMA

Comments :